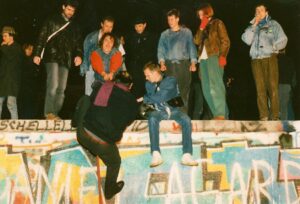

Советский Союз и падение Берлинской стены

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

30 лет назад пал железный занавес. В честь юбилея dekoder подготовил мультимедийное досье, в котором перелом и прорыв тех дней показаны с разных сторон. На немецком и русском языках.

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.