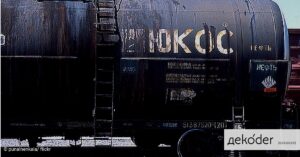

Der 50-Milliarden-Dollar-Prozess

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Übersetzer:in

Anselm Bühling hat Slawistik und Philosophie an der Freien Universität Berlin studiert und übersetzt seit 1996 aus dem Englischen und Russischen – unter anderem Michail Chodorkowski, Masha Gessen und Joshua Yaffa. Seit 2016 ist er beim Online-Literaturmagazin tell aktiv.