„Es muss eine völlig andere Aufmerksamkeit für Tonfall und Worte geben“

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Quelle

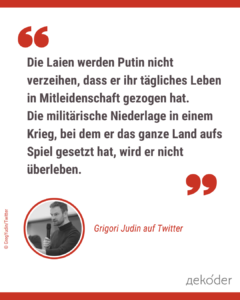

An dieser Stelle übersetzen wir Beiträge aus Sozialen Netzwerken von Journalisten, Wissenschaftlern und anderen Personen des öffentlichen Lebens in Russland, sofern diese von thematischer Relevanz sind oder auch von einer breiten Leserschaft kommentiert und diskutiert wurden.