„Wir haben absolut nichts gegen Russland“

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

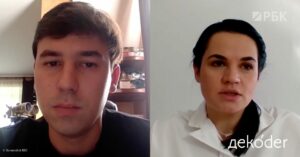

Quelle

Die Nachrichtenplattform RBC.ru (Abkürzung von RosBusinessConsulting) gehörte bis Mai 2017 zur Mischholding ONEXIM, dessen Haupteigentümer der russische Unternehmer Michail Prochorow ist. Zu RBC gehören auch eine Tageszeitung, ein Wirtschafts-Fernsehsender sowie mehrere Magazine. Das Portal beschäftigt sich vorrangig mit politischen und wirtschaftlichen Themen und wendet sich an moderne, gebildete und gut situierte Leser.

RBС veröffentlichte eine Reihe investigativer Materialien, die die Tätigkeit von großen Staatsunternehmen, hohen Beamten und ihren Familienmitglieder beleuchteten. Im Frühjahr 2016 hatten russische Steuerbehörden und das Innenministerium Druck auf ONEXIM ausgeübt. Am 13. Mai wurde die dreiköpfige Chefredaktion von RBC – Elisaweta Ossetinskaja, Roman Badanin und Maxim Soljus – entlassen. Diese Entlassung wurde in den Medien breit diskutiert. An ihre Stelle traten Jelisaweta Golikowa und Igor Trosnikow als Co-Leiter der vereinigten Redaktion, die zuvor unter anderem für die staatliche Nachrichtenagentur TASS gearbeitet hatten. Nach der Vorstellung der neuen Leiter, bei der über die neue Redaktionspolitik gesprochen wurde, verließen das Medium einige Journalisten und Redakteure.

Im Mai 2017 verkaufte ONEXIM RBC an den russischen Unternehmer Grigori Berjoskin, dem auch die Tageszeitung Komsomolskaja Prawda gehört. Schon ein Jahr zuvor hatte ONEXIM angekündigt, sich aus dem Russland-Geschäft komplett zurückziehen zu wollen.

Eckdaten

Gegründet: 1993

Herausgeber: RBC Information Consulting

Gründer: Sergej Kaplun, Alexander Mogultschik und Dimitri Belik

URL: www.rbc.ru