Krieg der Sprache

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Quelle

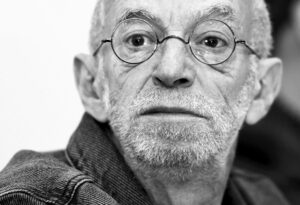

Echo Moskwy wurde 1990 gegründet und bis 2022 war damit der älteste unabhängige Rundfunksender Russlands. Der Sender erreichte täglich in vielen Regionen Russlands einige Millionen Zuhörer und fand sich stets unter den Top Ten der Moskauer Radiosender. Der langjährige Chefredakteur Alexej Wenediktow (seit 1998) gilt als ein Urgestein des unabhängigen Journalismus in Russland.

Echo Moskwy, umgangssprachlich einfach Echo genannt, wird oft als eine Bastion der Opposition verstanden. Ursprünglich war Echo eine Gemeinschaftsgründung der Stadt Moskau, der journalistischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität MGU und der Zeitschrift Ogonjok. Die Gründungsväter Sergej Korsun und Sergej Buntman wollten mit Echo eine „für die UdSSR grundlegend neue Form des Sprechradios“ ins Leben rufen, „die auf die Prinzipien des freien Journalismus gegründet ist, auf die vollkommene Abwesenheit von Propaganda und Gehirnwäsche“1. In den 1990er Jahren ist der Sender rasant gewachsen und wurde 1998 von der Media-Most-Holding gekauft, die dem Medienmagnaten Wladimir Gussinski gehörte.

Seit 2001 befindet sich der Sender mehrheitlich im Besitz der überwiegend staatlich gehaltenen Gazprom-Media Holding. Echo bietet aber weiterhin nach allgemeiner Einschätzung eine unabhängige Berichterstattung, interviewt oppositionelle Politiker und verbreitet auch solche Stimmen, die in den Sendern mit großen Reichweiten nie zu hören sind, wie etwa Alexej Nawalny, Yevgenia Albats oder Viktor Schenderowitsch. Der Sender lässt aber auch viele weniger kritische Stimmen zu Wort kommen, etwa den Journalisten Maxim Schewtschenko oder den Schriftsteller Sergej Schargunow.

In den letzten Jahren ist Echo in mehrere Skandale geraten, die die Unabhängigkeit des Mediums zumindest zum Teil in Frage stellten. So tauchten Hinweise auf, dass in Einzelfällen heikle Inhalte vor ihrer Veröffentlichung mit staatlichen Stellen abgestimmt wurden.2 Einige renommierte Journalisten, unter anderem der Mitbegründer von Echo, Sergej Korsun, haben den Sender verlassen, letzterer mit der Begründung: „Der Organismus funktioniert noch, doch das Gehirn ist schon tot.“3 Für viele Probleme und Ambivalenzen der russischen Medienlandschaft kann gerade Echo als exemplarisch gelten.

Echo ist auch zugleich ein Internetportal, auf dem mehrere bekannte Journalisten und Intellektuelle ihre Blogs führen. Die Sendungen werden teils auch als Live-Video im Internet übertragen.

Während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat Echo Moskwy am 1. März 2022 zunächst auf seinem Telegram-Kanal mitgeteilt, dass die Radiostation abgeschaltet worden sei. Außerdem hat die Medienaufsicht angeordnet, Website von Echo zu sperren. Am 3. März schließlich beschloss der Direktorenrat das Aus des Traditionssenders.

Eckdaten

Gegründet: 1990

Eingestellt: 3. März 2022

Chefredakteur: Alexej Wenediktow

Mehrheitlicher Besitzer: Gazprom-Media-Holding

URL: www.echo.msk.ru

1.Echo Moskwy: Timeline2.Novaya Gazeta: «Šaltaj-Boltaj» opublikoval predpolagaemuju perepisku glavy Roskomnadzora3.Korsun, Sergej: O grustnom… Echo Moskvy (1990-2015). R.I.P.