Der letzte Nexikaner

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Quelle

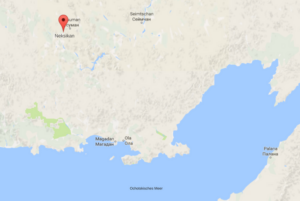

dv.land (dv ist die Abkürzung von Dalni Wostok, dt. „Ferner Osten“) ist ein Medienprojekt der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, das sich dem Föderationskreis Ferner Osten widmet. Das Projekt wurde von Stanislaw Mudry, dem ehemaligen Chefredakteur des Internet-Mediums Yod, im August 2015 ins Leben gerufen.

dv.land veröffentlicht Artikel zu den Themen Wirtschaft, Gesellschaft, Tourismus und Geschichte und gibt damit einen umfassenden Einblick in die Region. Im September 2016 übernahm Irina Fominzowa die Leitung des Projekts.

Eckdaten:

Gegründet: August 2015

Chefredakteurin: Irina Fominzowa

Herausgeber: Nachrichtenagentur TASS

URL: https://dv.land/