Alle Beiträge

-

-

Verschleppung, Elektroschocks und versuchte „Umerziehung“

-

„Wir erleben einen historischen Umbruch, dessen Epizentren die Ukraine und Belarus sind“

-

„Hier sterben Menschen, und ich soll zu Hause sitzen?”

-

Bilder vom Krieg #11

-

Prigoshins Aufstand gegen den Kreml: Was war das?

-

Lukaschenko – der lachende Dritte?

-

„Die westliche Transgender-Industrie versucht unser Land zu durchdringen“

-

Wenn Lukaschenko plötzlich stirbt

-

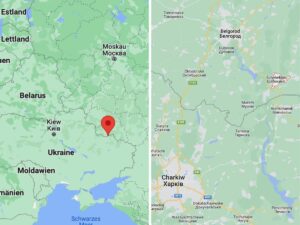

Schebekino – Krieg im russischen Grenzgebiet