„OST“

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

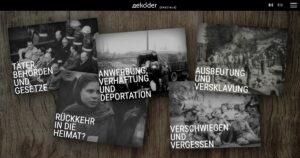

„Ostarbeiter“ ist ein nationalsozialistischer Begriff, in dem sich Unmenschlichkeit, Rassismus und Antislawismus der Nazis spiegelt. Nur stark verkürzt beschreibt der Begriff die Situation von fast drei Millionen zivilen Bürgerinnen und Bürger aus der Sowjetunion, die während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland Zwangsarbeit leisten mussten. Auch nach der Befreiung erfuhren viele Überlebende – die meisten von ihnen Frauen – Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und sogar Gewalt.

Ein „Ostarbeiter“ gewesen zu sein – das war in der Sowjetunion auch nach Stalins Tod ein Stigma. Vielen von hunderttausenden Menschen wurde Landesverrat vorgeworfen, erst im Zuge der Perestroika brachen die Überlebenden ihr Schweigen. In der offiziellen Erinnerungskultur des heutigen Russlands spielen sie jedoch kaum eine Rolle.

In Deutschland waren „Ostarbeiter“ sehr lange Zeit nicht als Opfer des NS-Regimes anerkannt. Sie gehörten zu den vergessenen Opfern des Nationalsozialismus, auch viele der über 30.000 Zwangsarbeitslager gerieten in Vergessenheit. Heute, 75 Jahre nach Kriegsende, sind einige davon Gedenkorte. Über die Opfergruppe wird in den vergangenen Jahren immer mehr geforscht, auch zivilgesellschaftliche Initiativen beschäftigen sich immer intensiver mit dem Schicksal der „Ostarbeiter“.

Die Schicksale der „Ostarbeiter“ aus ihrem Erinnerungsschatten zu lösen, ist auch Ziel dieses Dossiers, das dekoder mit Unterstützung der Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« realisiert. In Text, Bild und Ton lässt es russische wie deutsche Zeitzeugen, Journalisten und Wissenschaftler zu Wort kommen.

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.