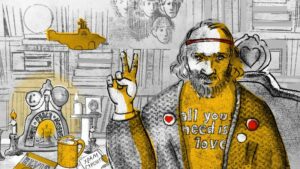

Auf die Ohren: die russische Musikwelt

Vom Soundtrack der Oktoberrevolution über die Rocklegenden der Sowjetunion hinzu modernen Ethno-Formationen aus dem Moskauer Underground: Hier gibt es Russland zum Reinhören.

Zum dekoder Newsletter anmelden

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.