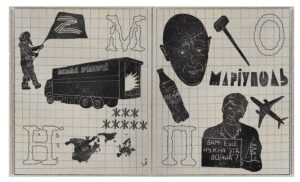

Wörterbuch des Krieges

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Propaganda tötet – auf diese Formel kann man die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2014 bringen, die den hetzerischen Einfluss des ruandischen Radiosenders RTLM auf die Teilnahme am Völkermord in Ruanda 1994 nachgewiesen hat. Obwohl die Geschichte reich an Beispielen für die Macht der Propaganda ist, war es für Teile der liberal-demokratischen Kreise Russlands lange Zeit üblich, die Propagandasendungen im Staatsfernsehen zu belächeln: Zu absurd seien die Postulate, zu abwegig, dass sie jemand überhaupt für bare Münze nehmen könnte.

Mit dem 24. Februar 2022 fand ein radikales Umdenken statt: Die jahrzehntelange Propaganda, so heißt es nun oft in unabhängigen russischen Medien, habe den Boden für die russische Aggression gegen die Ukraine bereitet. Propaganda sei der Treibstoff des Krieges, sie bediene Ressentiments, schüre Hass und Angst.

Nicht nur in Russland und Belarus, auch in Westeuropa gibt es laut Umfragen viele Menschen, bei denen die russische Propaganda verfängt. Warum funktioniert sie überhaupt – im 21. Jahrhundert? Wie funktioniert sie? Und was kann man ihr entgegenhalten? Solchen Fragen widmet sich dieses Dossier.

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.