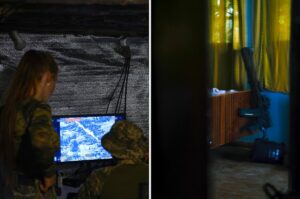

Bilder vom Krieg #29

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Dieses Dossier sollte ursprünglich „Krieg und Strafe“ heißen. Die Strafe ist noch in weiter Ferne, der Krieg behält die Oberhand, manchmal scheint es gar, dass er sich zu einem Flächenbrand ausweitet. Schon seit Jahrzehnten sagen wir „nie wieder“, die Friedensappelle verhallen aber. Was sind die Ursachen von Gewalt? Was sind ihre Logiken? Wie kann man sie überhaupt fassen? Solchen Fragen widmet sich dieses Dossier.

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.