Editorial: Erinnerung

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

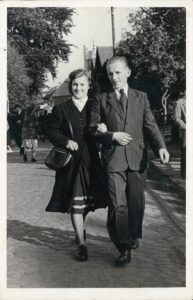

Im kollektiven Gedächtnis Russlands spielt der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg die Hauptrolle. Der Kampf der Sowjetunion gegen Hitlerdeutschland 1941 bis 1945 forderte schätzungsweise 25 bis 42 Millionen sowjetische Todesopfer, kaum ein Familienschicksal blieb davon unberührt.

Am 9. Mai, dem Tag des Sieges, gedenkt ganz Russland der Opfer und feiert das Kriegsende. Hunderttausende sind auf den Straßen, der Kreml lässt neueste Panzer und atomar bestückbare Interkontinentalraketen auffahren, und die Staatsmedien überbieten sich in Glorifizierung des Kriegsheldentums.

Am mittlerweile wichtigsten Nationalfeiertag des Landes gibt es aber auch Kritik: Unabhängige Medien sehen den 9. Mai von staatlicher Geschichtspolitik vereinnahmt, und Wissenschaftler spotten darüber, dass er nun als Universalantwort auf alle Fragen der russischen Wertepolitik diene.

Dieses Dossier ist ein Fundus mit Hintergrundartikeln und Analysen zum Großen Vaterländischen Krieg. In manchen Beiträgen beantwortet und in anderen stellt es viele wichtige Fragen über diese Vergangenheit Russlands und den heutigen Umgang mit ihr.

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.