GegenDruck

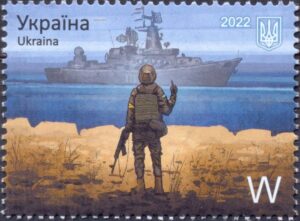

Niemand weiß derzeit, wann und wie der russische Krieg gegen die Ukraine endet. In jedem Fall wird die Welt danach nicht mehr so ausschauen wie zuvor, wir stehen an einer auf Jahrzehnte hinaus bestimmenden Wegscheide.

Die außenpolitische Aggression hängt eng mit innenpolitischer Repression zusammen. Mehr denn je verstoßen das russische und das belarussische Regime gegen Menschenrechte. Tausende Medienschaffende, Wissenschaftler und Oppositionelle sind geflohen. Den Gebliebenen drohen drakonische Haftstrafen, in Belarus sogar die Todesstrafe.

Mit dem Dossier GegenDruck begleiten wir die Entwicklung, wir informieren deutsch- wie russischsprachige Leser, bieten Einordnung und liefern Hintergründe.

Zum dekoder Newsletter anmelden

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.