Lebenslänglich

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

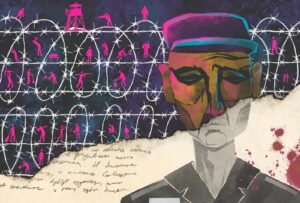

Der Strafvollzug war eine tragende Säule des sowjetischen Staates. Und er ist es für die Staatsmacht im heutigen Russland und Belarus.

Sein Aufbau, die Kontroll-, Überwachungs- und Bestrafungsmechanismen, der Umgang mit politischen Häftlingen, die allgemeinen Haftbedingungen bis hin zu Zwangspsychiatrie und Zwangsarbeit … – die Liste der Kontinuitäten ist lang.

Die Gefängnisse und Strafkolonien Russlands prägen die russische Gesellschaft. Seit Jahren machen russische Strafvollzugsanstalten immer wieder durch Folterskandale von sich reden.

Russlands Krieg gegen die Ukraine verändert die Struktur des Gefängnissystems FSIN (Föderaler Strafvollzugsdienst): In Russland selbst werden Kriegsgegner schon für kritische Meinungsäußerungen inhaftiert, jedoch verurteilte Verbrecher zum Kriegsdienst mobilisiert. In den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten und den angrenzenden russischen Oblasten wachsen bestehende und entstehen neue Straflager für Widerständler und Kriegsgefangene.

Spätestens seit den von Lukaschenkos Sicherheitskräften zerschlagenen Protesten gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen 2020 sind die Gefängnisse des DIN (Abteilung [des Innenministeriums] für Strafvollzug) auch in Belarus das Kernstück des Repressionsapparates. Tausende wurden seit 2020 aus politischen Gründen festgenommen. Unter den aktuell inhaftierten 1300 (Stand Ende Januar 2025) politischen Gefangenen sind auch namhafte Persönlichkeiten wie Maria Kolesnikowa und Viktor Babariko. Selbst deren Anwälte werden verfolgt. Sie alle instrumentalisierte Lukaschenko jüngst für seine „Wahl-Show“ 2025. Einige wurden entlassen, andere Regimegegner verhaftet, bekannte politische Gefangene präsentierte man nach fast zwei Jahren ohne Lebenszeichen der Öffentlichkeit.

Wie funktionieren diese postsowjetischen Haftsysteme? Wie sind sie entstanden und wie entwickeln sie sich in der Gegenwart? Dieses Dossier ergründet den „Archipel Gulag-FSIN“ – unterstützt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.