Russischer Bürgerkrieg

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Das Jahr 1917 nimmt in der Geschichte Russlands eine besondere Stellung ein. Innerhalb eines Jahres erlebte Russland massive Umwälzungen, die die Entwicklung des Landes für viele Jahrzehnte stark geprägt haben. Bis heute ist das Erbe dieses Umbruchsjahres noch nicht vollständig verarbeitet: Viele Schlüsselereignisse, vor allem die Machtübernahme durch die Bolschewiki – in die Geschichte eingegangen als Oktoberrevolution – benötigen eine grundsätzlich neue Einordnung.

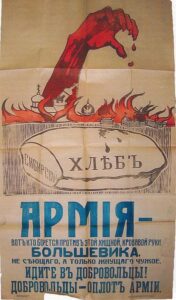

Zuvor, im Februar/März 1917, war die herrschende Zarendynastie zu Fall gebracht worden und eine parlamentarische Übergangsregierung entstanden. Nach einigen politischen Krisen mündete die Entwicklung – die als demokratischer Ansatz angelegt war – in der Machtergreifung einer einst wenig bedeutenden radikalen Splittergruppe, den Bolschewiki. Diese konnten sich in dem darauf folgenden blutigen Bürgerkrieg (1918–1921) behaupten.

Im heutigen Russland spielt die Vergangenheit mindestens eine genauso wichtige Rolle wie die Gegenwart. Die Debatten um historische Ereignisse und Persönlichkeiten beschäftigen nicht nur Fachkreise, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Bei Beobachtung dieser Debatte zeigt sich, dass es nicht nur Unterschiede in der Wahrnehmung der Geschichte gibt, sondern vielmehr eine Spaltung der russischen Gesellschaft selbst. Die Gegenwart wird mit historischen Epochen verglichen, die als Modelle fürs Heute dienen sollen. Geschichte wird so auch zu Politik. Das gilt ebenso für das Jahr 1917.

Der Historiker Boris Kolonizki meint, in der russischen Gesellschaft dauere die Revolution von 1917 immer noch an. Im Jahr 2017 ist sie in jedem Fall aktuell wie nie.

Das dekoder-Dossier wirft Schlaglichter auf das Jahr 1917 und stellt den Kontext zur Gegenwart her: Wie ist der Umgang mit der Geschichte 100 Jahre danach? Welche Ereignisse sind zentral? Und welche Debatten werden geführt?

Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.

Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.