Erste Russische Kunstausstellung in Berlin

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Autor:in

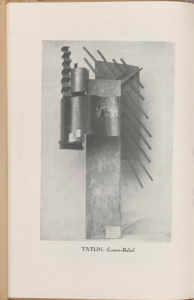

Miriam Leimer (geb. Häßler) studierte Kunstgeschichte und Geschichte in Münster und Hamburg. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Kunst der Russischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Sie ist Mitglied der Russian Art and Culture Group an der Jacobs University Bremen und Stipendiatin des Graduiertenkollegs Geisteswissenschaften der Universität Hamburg. Ihr Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit den künstlerischen Folgen und politischen Implikationen der Ersten Russischen Kunstausstellung 1922 in Berlin.