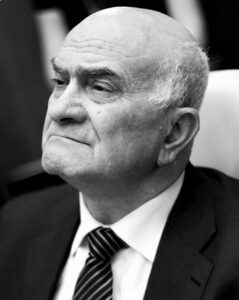

Jewgeni Jasin

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Autor:in

Eduard Klein promovierte als Politikwissenschaftler an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit den Antikorruptionsmaßnahmen im russischen und ukrainischen Hochschulsektor. Seit 2015 arbeitete er als Wissenschaftsredakteur bei dekoder und seit Herbst 2015 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro von Marieluise Beck, die bis 2017 Abgeordnete der Grünen im Deutschen Bundestag war. 2017/2018 war er Referent für Internationale Politik am Zentrum Liberale Moderne und Redakteur von ukraineverstehen.de und arbeitet seit Sommer 2018 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Redakteur der Ukraine-Analysen an der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen.