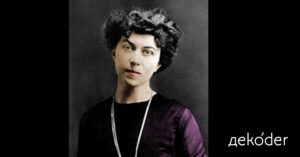

Alexandra Kollontai

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

Autor:in

Beate Fieseler ist promovierte und habilitierte Osteuropahistorikerin und Inhaberin des Lehrstuhls für Geschichte und Kulturen Osteuropas an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie ist Autorin der Monographie Frauen auf dem Weg in die russische Sozialdemokratie, 1890-1917: Eine kollektive Biographie (1995) und Mitherausgeberin des Sammelbandes Kriegsbilder: Mediale Repräsentationen des ‚Großen Vaterländischen Krieges‘ (2010). Gegenwärtig stellt sie, wiederum als Mitherausgeberin, einen Sammelband in russischer Sprache zur sowjetischen Heimatfront im Zweiten Weltkrieg zusammen und arbeitet als Co-Autorin an einer Monographie zum Kriegsalltag in der russischen Stadt Jaroslavl’.