„Uns gibt es nicht“

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

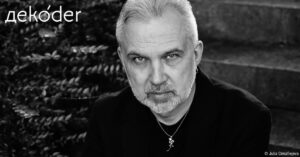

Autor:in

Alhierd Bacharevič (* 1975, Minsk/Belarus) ist ein belarussischer Schriftsteller und Dichter. Seine Romane und Essaybände sind ins Deutsche, Englische, Französische, Polnische, Russische und Schottische übersetzt. 2017 erschien das Hauptwerk des Autors: Die Hunde Europas. Das Belarus Free Theater inszenierte den Roman in Minsk und in London. Die Neuauflage des Romans wurde im Frühjahr 2021 von Lukaschenkos Behörden konfisziert und als „extremistisch“ und „staatswidrig“ eingestuft. Bacharevič ist für sein Schreiben in Belarus vielfach ausgezeichnet worden. 2021 wurde er mit dem deutschen Erwin-Piscator-Preis geehrt. Auf Deutsch sind aktuell der Roman Die Elster auf dem Galgen sowie die Essay-Sammlungen Berlin, Paris und das Dorf und Sie haben schon verloren erhältlich. Seit Dezember 2020 lebt Alhierd Bacharevič mit Julia Cimafiejeva mit dem Literaturstipendium Writer in Exile in Graz.