Wenn es um Rohstoffe in Russland geht, kommt die Rede meist auf Öl und Gas. Dabei hat sich auch Gold zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Weite Regionen wie Sibirien und der Hohe Norden liefern Tonnen über Tonnen des Edelmetalls. Das Land gehört weltweit zu den Spitzenproduzenten und ganze Siedlungen mit Arbeitern sind mancherorts um Goldminen herum entstanden. Im kleinen Nexikan in der Kolyma-Region war das anders herum: Das Dorf fiel dem Goldabbau zum Opfer. Ein einziger Einwohner ist geblieben. Das Medienprojekt dv.land hat sich gefragt, was den Mann dort noch hält und bietet Einblick in einen eigenwilligen Alltag in der Abgeschiedenheit der russischen Provinz.

Wladimir Kuklin ist 65 Jahre alt. Jedes Jahr besteigt er am Tag des Geologen einen vierhundert Meter hohen Berg, um auf der Kuppe eine rote Fahne zu hissen. Früher brauchte er eine Stunde für den Aufstieg, aber nun ist er in die Jahre gekommen. Der Weg zum Gipfel dauert zwei Stunden, wenn nicht gar länger. Einst pflegten viele Einwohner der Siedlung Nexikan diese Tradition und alle drei Gipfel der umliegenden Gebirgskette waren mit roten Fahnen geschmückt. In den letzten Jahren flattert hier nur noch Wladimir Kuklins Fahne.

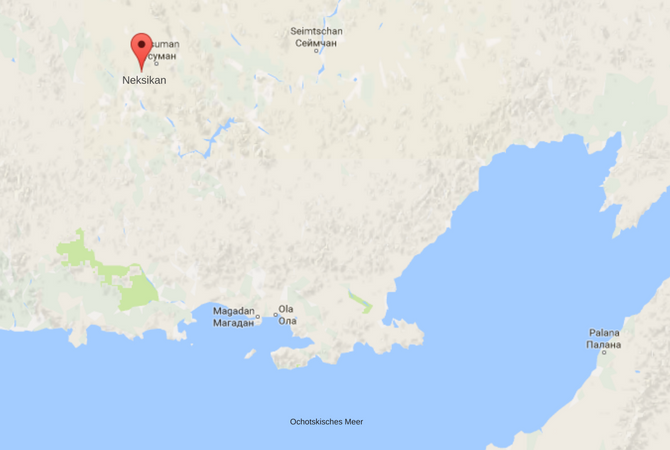

Nexikan liegt knapp 25 Kilometer von Sussuman entfernt, dem Kreisverwaltungszentrum. Nimmt man von dort die Kolyma-Trasse Richtung Jakutien, so kommt man an einigen verlassenen Dörfern und laufenden Förderanlagen vorbei zu einer Landmarke: eine schwarze Granitplatte, die an einem grob behauenen Stein angebracht ist. Auf der Platte steht die Inschrift: An diesem Ort befand sich 1938 bis 1998 die Siedlung städtischen Typs Nexikan.

Auf Höhe dieses Gedenksteins führt eine schmale Straße von der Trasse weg. Folgt man ihr, gelangt man wenige Minuten später zu einem alten eingeschossigen Haus, zu dem Stromleitungen führen. Bereits seit 17 Jahren arbeitet Wladimir Kuklin als Hüter des kleinen Umspannwerks, das die umliegenden Goldgräbergenossenschaften mit Strom versorgt. An seiner Haustür steht mit Kreide geschrieben: „Demolieren verboten“.

Kuklin ist ein heiterer, gutherziger, stämmiger Mann mit grau meliertem Haar. Sofort bittet er mich zu sich herein, um nicht zu lange an der Türschwelle stehen zu bleiben, wo doch draußen minus 35 Grad sind. Seine Wohnstatt im Umspannwerk entpuppt sich als durchaus gemütlicher kleiner Raum. Ein Zimmer ist als Arbeitszimmer mit Schreibtisch und Funkgerät eingerichtet, der Rest ist Wohnraum, zugerümpelt mit einer Unmenge Kleinkram.

„Etwa 80 Meter von diesem Umspannwerk entfernt stand mein Haus, aber von dem ist nichts übrig, alles wurde abgetragen, umgegraben, ausgewaschen. Unter uns liegt ja gutes Gold. Um es zu gewinnen, muss die freigelegte Erde von oben abgetragen und abgeschlämmt werden. Dann wird diese unnütze Erde in eine andere Grube geworfen. So hat man hier alles Stück für Stück beackert, und es ist diese Mondlandschaft entstanden“, sagt Wladimir und fügt nach einer kurzen Pause hinzu: „Schade drum, aber unser Land braucht ja das Gold“.

Glaubt man den Worten Kuklins, so hatte die Siedlung Nexikan in ihrer besten Zeit an die zwei- bis dreitausend Einwohner und eine gute Infrastruktur: Läden, einen Kindergarten, eine Schule für Kinder aus nah und fern. „Die meisten Häuser waren aus Holz und zweigeschossig. Ein einziges Steinhaus mit vier Stockwerken gab es, aber von denen sind kaum drei übrig, die Steine wurden für Garagen und Anbauten verwendet. Auch die Banja war in einem Steinhaus, und ein neues Schulgebäude sollte errichtet werden, ist aber nicht mehr fertig geworden. Da kamen all diese Störungen dazwischen“, erzählt Wladimir.

Etwa 80 Meter entfernt stand mein Haus, aber von dem ist nichts übrig, alles wurde abgetragen, umgegraben, ausgewaschen

Als Störungen bezeichnet der Elektriker die Zeit der Perestroika, als er aus der Mine Bolschewik entlassen wurde, und auch die 1990er, als sein Erspartes völlig an Wert verlor und entschieden wurde, die Siedlung aufgrund fehlender Perspektiven aufzulösen, in der er gelebt hatte, seit er fünf Jahre alt gewesen war.

„Im Frühling 1998 wurde das Heizwerk geschlossen, und im Laufe des Sommers wurden dann die meisten Einwohner in nahegelegene Ortschaften umgesiedelt. Als die Hälfte der Bevölkerung weg war, trommelte man die Übriggebliebenen zusammen. Wir mussten in andere Häuser ziehen, damit in einem Gebäude mit 20 Wohnungen nicht bloß fünf Leute wohnten. Nach und nach wurden den Verbliebenen Wohnungen angeboten, sie zogen aus, ihre Häuser wurden niedergebrannt oder abgerissen, damit an deren Stelle Аbbauflächen entstehen konnten. Sofort wenn ein Straßenzug leerstand, fing das große Graben und Buddeln an“, erinnert sich der Einsiedler.

Ein Teil der Einwohner blieb zunächst in Nexikan, obwohl es keine Infrastruktur mehr gab und das Städtchen sich allmählich in eine einzige Abbaufläche verwandelte. Allerdings kamen sie nur den Sommer über, um zu „wildern“, wie Kuklin es nennt, sprich, um dort Gold auszuschwämmen, wo die Genossenschaften gerade nicht am Werk waren. Darauf angesprochen, ob Kuklin sich nicht auch selbst als freier Goldwäscher versucht hätte, erwidert er, für Gold nie besonders viel übrig gehabt zu haben. Als Kind sei er aber schon zusammen mit den anderen seine drei bis fünf Gramm waschen gegangen, um sich dafür Bonbons und Schokolade zu kaufen. In dem Goldgräberstädtchen konnte jeder Schüler mit Kratzer und Waschrinne umgehen und wusste, wo das Edelmetall zu finden ist.

Vielleicht ist das auch die Erklärung für die friedliche Koexistenz zwischen Kuklin und den Genossenschaften – jenen Goldgräbern, die für die planmäßige Auslöschung seines Heimatortes verantwortlich sind. Kuklin hat sich nie mit ihnen angelegt, im Gegenteil: Sie kamen gut miteinander aus und unterstützen einander zuweilen. So teilen die Goldgräber mit dem Einsiedler ihr Wasser und nehmen ihn mit in die Stadt, damit er seine Einkäufe erledigen kann. Denn das hat sich im Alltag als die größte Schwierigkeit erwiesen: Strom gibt es, die Heizung im Dienstraum ist kostenlos, für den Betrieb verwendet er Regenwasser oder geschmolzenen Schnee; Lebensmittel aber kann er nicht so einfach besorgen, dafür braucht man ein Transportmittel – und das hat er nicht. Normalerweise helfen die Straßenarbeiter und Goldgräber mit ihren Mannschaftswagen aus. Die ersten Jahre war es schwer, früher gab es wenige Autos auf der Fernstraße von Kolyma, sie hielten nur ungern. Aber nach einer Weile „hat sich die Straße daran gewöhnt“, und fast alle Fahrer aus der Umgebung kennen Wladimir Kuklin mittlerweile. Sie nehmen ihn gerne bis zur nächsten Ortschaft mit und erkundigen sich, wann er sich denn wieder aufmachen würde, um seine rote Fahne auf dem Berg zu hissen.

Kuklins Leben der letzten 17 Jahre hat etwas von dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier: Seine dienstlichen Pflichten bestehen darin, die Strom- und Spannungsmesser abzulesen und die Werte über Funk durchzugeben – und das fünf Mal am Tag. Im Winter gestaltet sich sein Arbeitstag abwechslungsreicher: Da kommt das Schneeräumen dazu. „Das ist keine richtige körperliche Arbeit, sondern eine Art Bereitschaftsdienst am Schreibtisch, deswegen habe ich eine Menge Freizeit. Natürlich ist es etwas langweilig, aber ich habe mich daran gewöhnt.“

Vor der Einsamkeit rettet er sich vor allem durch Filme. Fernsehsender kann er nicht empfangen, sie „kommen nicht durch“, wie er es nennt, aber in Sussuman und Magadan gibt es Menschen, die dem letzten Nexikaner Filme herunterladen und sie auf Festplatten und USB-Sticks kopieren.

Manchmal ruft auch jemand an. Unweit ist die Ortschaft Cholodny, das Netz vom Mobilfunkturm reicht bis zum Umspannwerk. Ab und an telefoniert Wladimir mit Verwandten, Schwestern oder Neffen, Freunden oder Bekannten von früher. Eine eigene Familie hat Wladimir nicht. Er selbst meint dazu: „Ich habe es mit dieser ausprobiert, und mit jener. Aber wer will schon hier leben?“

Es stellt sich heraus, dass der letzte Bewohner Nexikans einst Frau und Sohn hatte. Doch als Wladimir aus der Armee zurückkam, reichte seine Frau die Scheidung ein und zog mit dem Sohn in die Gegend von Rjasan. Zu dem Sohn hat er keinen Kontakt. Dieser hat eine eigene Familie und Kinder, die ihren Opa nie gesehen haben.

„Ich habe sie einige Male besucht, als mein Sohn noch zur Schule ging. Wir haben einander Briefe geschrieben und irgendwann bekam ich ein Telegramm, in dem stand: ‚Papa, komm, ich heirate‘. Aber das ging nicht, damals war Inflation und ich wäre mit dem Geld nicht weiter als bis Magadan gekommen. Dann kam die Geburt seiner Tochter, auch da wollte er, dass ich komme. Aber es ging wieder nicht. Sechs Monate lang stand ich damals schon ohne Lohn da, hatte nie genug Geld. Danach haben wir irgendwann auch aufgehört, uns zu schreiben“, erklärt der Einsiedler.

Ich bin 65. Ich könnte natürlich aufs Geratewohl irgendwohin ziehen, in irgendein Lipezk oder Woronesh. Aber wer wartet da schon auf mich?

Sein Tonfall ändert sich nicht, nur das Gutmütige weicht ein wenig aus seinem Gesicht. Mit denselben Regungen hatte er mir zuvor schon erzählt, wie schwer es war, mit ansehen zu müssen, wie die Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden, etwa die Schule, die er besucht hatte, oder der Laden, in dem er als Kind das Geld ausgab, das er fürs Goldwaschen bekommen hatte.

Ich will wissen, ob er etwas bereut, was für Gedanken sich ihm sicherlich aufdrängen, ob er sich nach einem anderen Leben sehnt, entweder hier im Hohen Norden oder weiter landeinwärts. „Der Mensch ist so: Die ganze Zeit macht er sich irgendwelche Gedanken. Selbst wenn man ein Buch liest, gehen einem ständig irgendwelche Gedanken durch den Kopf: Ob es richtig war zu bleiben oder falsch, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich diesen Job aufgegeben und einen anderen gefunden hätte. Man versucht, es zu drehen und zu wenden, überlegt hin und her. Aber ich bereue nichts. Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte alles hinschmeißen sollen. Ich bin hier aufgewachsen, war hier an der Schule, habe hier geheiratet, mein Sohn ist hier geboren, und meine Eltern liegen hier begraben. Ich habe hier Wurzeln geschlagen“, antwortet er, fügt jedoch nach einiger Zeit hinzu: „Manchmal werde ich gefragt, warum ich nicht weggehe. Aber wozu bitteschön? Ich bin 65. Ich könnte natürlich aufs Geratewohl irgendwohin ziehen, in irgendein Lipezk oder Woronesh. Aber wer wartet da schon auf mich?“

In den 17 Jahren im Umspannwerk inmitten dieser Mondlandschaft, wo einst das Leben pulsierte, hat sich der nexikanische Einsiedler in seiner kleinen Welt eingerichtet. Nicht weit von hier, in den nach wie vor belebten Ortschaften sind ihm Bekannte und Verwandte geblieben. Zum Totengedenktag kommen die zehn, zwanzig ehemaligen Nexikaner hier zusammen, die es nicht allzu weit in ihre alte Heimat haben. Die meisten schauen bei dem Einsiedler vorbei, um gemeinsam zum Friedhof zu fahren, die verstorbenen Angehörigen zu besuchen und zum Gedenken an die Toten dort ihre 100 Gramm zu trinken, wie es der Brauch ist.

Zusammen mit Kuklin laufen sie auf der für die Goldgräber wertlosen Erde herum. Da wo einmal ihr Wohnort war, versuchen sie die Stellen zu finden, wo ihre Häuser standen, der Laden oder die Schule. Wladimir träumt davon, irgendwann genau zu wissen, wo sich was befand: „Ich hatte sogar den Gedanken, den Ort abzulaufen und überall Pflöcke mit Schildern aufzustellen. Wenn man herauskriegt, wo genau der Kindergarten war, kommt da ein Pflock mit Aufschrift hin. Wenn man die Stelle findet, wo die Schule stand, kommt da auch ein Pflock hin. Und wenn man weiß, dass hier eine Straße war, sagen wir mal die Offizerskaja, dann kommt da ebenfalls so ein Pflock hin, mit Schild.“