Sozialer und kultureller Widerstand in Belarus – auf diese Themen hat sich Yauhen Attsetski unter anderem in seiner fotografischen Arbeit fokussiert. So ist das preisgekrönte Fotoprojekt Messed up entstanden, in dem er das Leben der Musikerinnen der gleichnachnamigen Hardcore-Punkband in der west-belarussischen Stadt Hrodna dokumentiert. Einem größeren Publikum wurde er bekannt, als er die Entstehung des Platzes des Wandels in Minsk während der Proteste 2020 begleitete. Mittlerweile lebt Attsetski mit seiner Frau Julia in Lwiw. In der Ukraine, wo er gerade seine erste Ausstellung hatte, hält er die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf das gesellschaftliche Leben fest. Wir haben mit ihm über seine Arbeit und sein Leben in der Ukraine gesprochen, zudem zeigen wir eine Auswahl seiner Bilder.

Nach den russischen Raketenangriffen auf das ukrainische Energie-Netz sind Teile von Lwiw ohne Strom. In den Häusern auf der linken Seite gibt es Strom, auf der rechten Seite beleuchten die Menschen ihre Wohnungen mit Taschenlampen oder Kerzen. / Foto © Yauhen Attsetski

dekoder: Sie wohnen heute in Lwiw. Wie kam es dazu?

Yauhen Attsetski: Im Sommer 2021 kam der KGB zu meiner Frau Julia, Hausdurchsuchung. Nach den Ereignissen im Land im Jahr 2020 hatten wir keinerlei Illusionen auf eine faire Rechtsprechung. Es war ein Signal. Also zogen wir mit unseren beiden Katzen nach Kyjiw. Ein halbes Jahr später begann der Krieg.

Ich gestehe, ich hatte kaum geglaubt, dass so etwas möglich ist. Wir überlegten zwei Tage lang, blieben zunächst noch in der Stadt. Doch nach einer Nacht, die wir in den Büroräumen von Julias Firma verbrachten und in der wir Salven von Maschinengewehren und wohl auch Panzerfeuer hörten, beschlossen wir weiterzuziehen. Wie durch ein Wunder fanden wir einen Bus und kamen nach Lwiw, wo wir von unserer Freundin Alina aufgenommen wurden. Für die ersten drei Monate war ihre Wohnung unser neues Zuhause. Über Alina kamen wir auch in Kontakt mit den anderen Belarussen in Lwiw. Das gemeinsame Leid einte uns, mit vielen von ihnen sind wir heute befreundet.

Viele Belarussen sind wegen der Repressionen in die Ukraine geflohen und dann vor dem Krieg in andere Länder. Warum sind Sie geblieben?

Zuerst wollten wir nach Polen ausreisen. Doch in den ersten Wochen war der Lwiwer Bahnhof ein einziges Chaos, in einen Zug zu kommen, war unrealistisch. Wir beschlossen, einige Zeit abzuwarten, und nach ein paar Wochen hatten wir uns schon an die Stadt gewöhnt. Uns interessierte das, was hier vor sich ging. Ich holte die Kamera hervor und begann zu fotografieren. Ich spürte, dass die Ukraine eine Chance hat standzuhalten. In diesem Moment wollte ich an der Seite der Ukrainer sein. Als Autor hielt ich die Geschehnisse fest, als Mensch half ich dem Land, so gut ich konnte. Für uns Belarussen ist es sehr wichtig zu sehen und zu erleben, dass Gerechtigkeit existiert, dass man Terror abwehren kann. Deshalb bin ich hiergeblieben, um diese Erfahrung aufzusaugen. Heute ist mein Glaube an ein gutes Ende so stark wie nie zuvor.

Was sind das für Projekte, an denen Sie gerade arbeiten?

Seit 2020 verlässt mich das Gefühl nicht, dass wir einen historischen Umbruch erleben, dessen Epizentren die Ukraine und Belarus sind. Als Dokumentarfotograf ist es mir wichtig, diese Zeit einzufangen und festzuhalten.

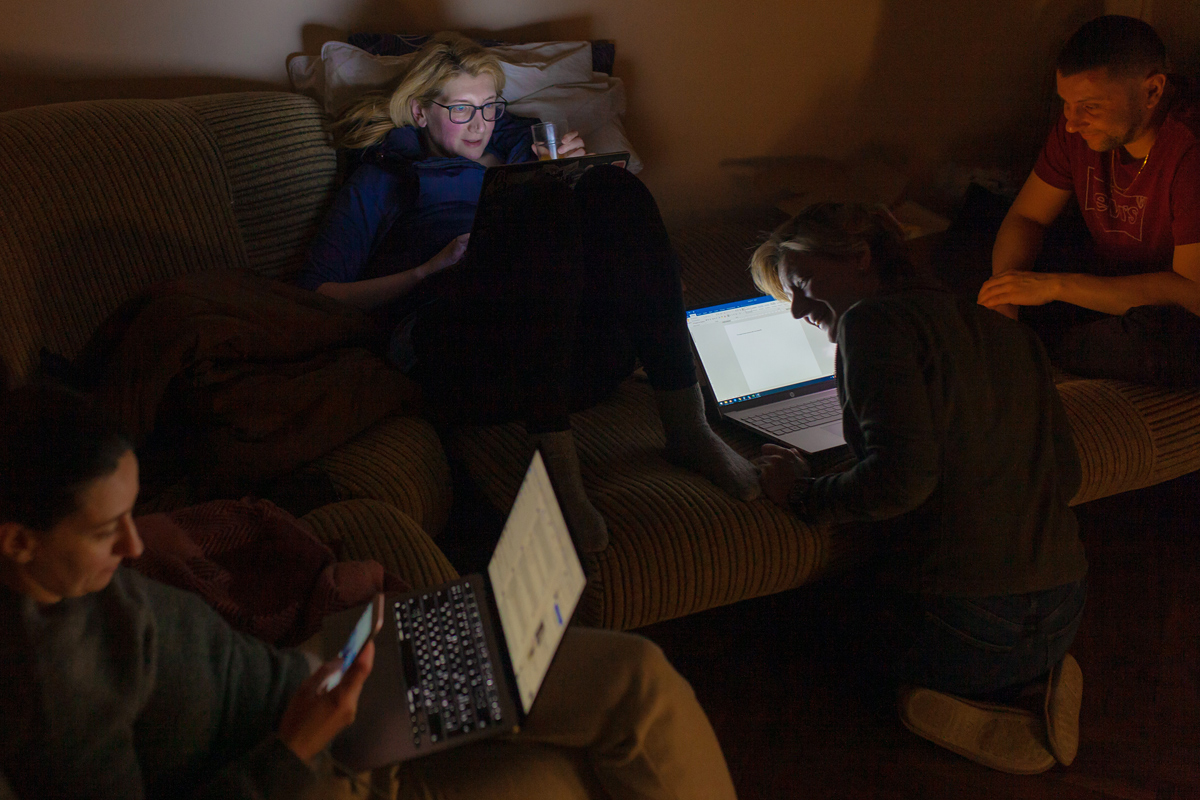

In meinem Projekt verfolge ich gleichzeitig mehrere Stränge. Der erste sind die sozialen Prozesse in der ukrainischen Gesellschaft. Für mich ist das eine neue Kultur, zudem auch noch in einem Moment großer Herausforderung, weshalb ich das Objektiv auf die sozialen Reaktionen richte. Parallel dazu halte ich unseren Alltag fest. Das ist Tagebuchfotografie mit einer kleinen Analogkamera. Das Leben im Krieg, das sind nicht nur Explosionen, Angst und Kampf. Die Menschen im Krieg finden zusammen, stehen enger beieinander. Der dritte Strang sind Schwarzweißporträts meiner Freunde. Hauptsächlich sind das Belarussen, die wie ich beschlossen haben, in Zeiten des Krieges in der Ukraine zu bleiben.

Belarus gilt der Ukraine als Co-Aggressor. Wie ist für Sie das Leben in der Ukraine?

In den ganzen 15 Monaten seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine war ich nur wenige Male mit Aggression gegenüber Belarussen aufgrund ihrer Nationalität konfrontiert. Ich denke, die Mehrheit der Menschen versteht, dass wir gute Gründe haben, noch hier zu sein. Wir alle helfen der Ukraine wie wir können – mit Taten, Informationen, Geld. Wir haben Kerzen für die Schützengräben gebastelt, Tarnnetze geflochten, manche haben auf dem Bahnhof geholfen. Als Autor habe ich meine Arbeiten bei wohltätigen Aktionen zugunsten der Unterstützung der Ukraine verkauft. Besonders möchte ich das Engagement unserer Freundin Tanya Hatsura-Yavorska hervorheben. Aktuell sammelt sie schon zum zweiten Mal Spenden für Vakuumpumpen für Unterdrucktherapie zur Behandlung von Kriegswunden. Zudem baut sie ein Rehazentrum für Soldaten, die gegen Russland kämpfen. Im November 2022 organisierte Tanja das belarussisch-ukrainische Filmfestival Na Mjashy (dt. An der Grenze), auf dem die ukrainischen Zuschauer mehr über Belarus erfuhren, und die belarussischen über die Ukraine.

Welche künstlerische Herangehensweise ist Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig?

Als ich die sozialen Reaktionen fotografierte, ging ich maximal auf Abstand. Ich fokussierte auf das Geschehen selbst, nicht auf den Menschen. Ich betrachtete die Prozesse, nicht das individuelle Heldentum. Wenn du vom Krieg weit entfernt bist, wird sein Bild oft von Bildern von der Front geprägt, von der Zone der aktiven Kampfhandlungen. Aber das Leben geht überall weiter, das ganze Land, in jedem Winkel, reagiert auf den russischen Angriff. Mir war es wichtig zu zeigen, dass das Leben im Krieg in erster Linie eben das Leben ist, in all seinen Ausprägungen, Leid, Freude, Kampf. Manchmal scheint es, dass gar nichts passiert, doch wenn du dann hinausgehst, kannst du nicht übersehen, in welchem Zustand sich das Land befindet: Plakatwände, Werbung, Radio, Fernsehen – überall Krieg; Menschen in Militäruniform, Panzerigel, mit Säcken verbarrikadierte Fenster – all das gehört gerade zum Bild einer jeden ukrainischen Stadt. All das hinterlässt ohne Frage Spuren bei den Menschen. Und bei alldem freuen wir uns, erholen wir uns, reisen wir. Dieses Gefühl wollte ich mit meinem Projekt vermitteln.

Was planen Sie für die Zukunft?

In Minsk hatte ich eine Schule für Fotografie, ФШ1 (FSch1). Neben der Ausbildung beschäftigten wir uns damit, ein Netzwerk aufzubauen, uns war es wichtig, junge Fotografen zu unterstützen. Wir organisierten Filmabende, gaben Fotografen eine Bühne, luden erfahrene Kollegen zu Artist Talks ein, organisierten Partys. Diese Arbeit würde ich gern wieder aufnehmen. Leider hat sich das Netzwerk seit 2020 auf verschiedene Länder verteilt. Ein Großteil der Leute war noch in Minsk und in Warschau. Ich würde die Kontakte gern wieder aufbauen. Es wäre großartig, wenn die Menschen sich wieder treffen und kreativ arbeiten könnten. Für diejenigen, die in der Heimat geblieben sind, will ich Online-Veranstaltungen organisieren, doch am wichtigsten sind persönliche Treffen. Wir haben ein solches Treffen bereits in Warschau durchgeführt, es war sehr herzlich und lebensbejahend.

Julia und ihre Katze Fujuza flüchten während der Luftangriffe auf Lwiw ins Badezimmer. Das Bad ist der einzige Ort in der Wohnung, der dem Zwei Wände-Prinzip gerecht wird / Foto © Yauhen Attsetski

Fotografie: Yauhen Attsetski

Bildredaktion: Andy Heller

Übersetzung: Tina Wünschmann

Interview: Ingo Petz

Veröffentlicht am 04.07.2023