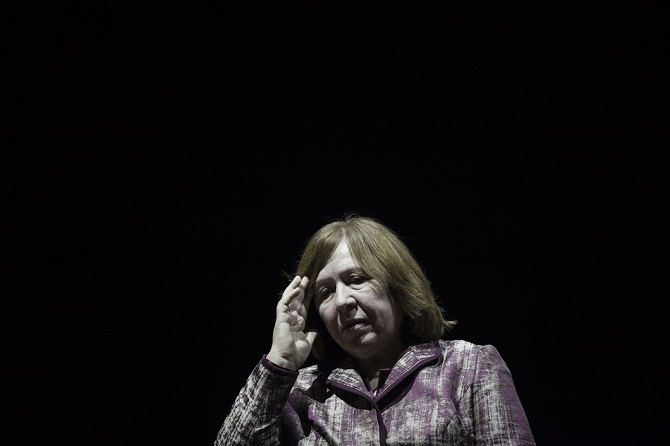

„Von diesem Abend“, so sagt Kirill Serebrennikow, Leiter des Moskauer Gogol Centers, „werden wir noch unseren Enkeln erzählen.“ Zu Gast ist Swetlana Alexijewitsch. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt in Moskau, seit sie 2015 den Literaturnobelpreis erhielt.

Die Belarussin, die in der Ukraine geboren ist und auf Russisch schreibt scheint selbst ein homo (post-)sovieticus, dem sie in ihren Büchern nachgeht. In ihren „Stimmen-Collagen“ behandelt sie die großen Themen, wie den Großen Vaterländischen Krieg, den Afghanistan-Krieg oder den Alltag während und nach den wilden 1990ern. Die Geschichten, die ihre Protagonisten erzählen, wirken dabei wie eine Gegenerzählung zur offiziellen Propaganda, zu sowjetischen Mythen und „Heldengeschichten“.

Bis heute positioniert sich Alexijewitsch politisch, kritisiert das Regime Alexander Lukaschenkos in Belarus oder den Krieg in der Ostukraine. Das macht ihr nicht nur Freunde. Unlängst erschien auf Regnum ein Interview mit der Schriftstellerin, das diese abgebrochen und dessen Veröffentlichung sie untersagt hatte. Während des Gesprächs ist der Journalist Sergej Gurkin die Schriftstellerin immer wieder für ihre Positionen angegangen. Als Alexijewitsch beispielsweise Verständnis für „den ukrainischen Kampf gegen die russische Sprache“ – wie es Gurkin ausdrückte – äußerte, unterstellte er ihr, den Leuten verbieten zu wollen, in der Sprache zu sprechen, in der sie denken.

Gurkin führte das Interview ursprünglich für das Wirtschaftsblatt Delowoi Peterburg, das sich jedoch gegen den Abdruck entschied. Schließlich publizierte er den Text bei der Nachrichtenagentur Regnum, die für ihre kremlfreundlichen Positionen bekannt ist. Auf Social Media waren sowohl das Interview selbst als auch die Vorgehensweise des Journalisten heftig diskutiert worden. Gurkin wurde von Delowoi Peterburg entlassen.

An dem Abend im Gogol-Zentrum jedoch blieben ähnliche Zwischenfälle aus. Die Novaya Gazeta druckt die Rede von Swetlana Alexijewitsch ab: Sie ist ein bedingungsloses Plädoyer für den Frieden.

Ich glaube, das, was ich heute sagen will, kann man nicht als Vortrag bezeichnen: Ein Vortrag braucht Distanz. Bei dem Thema Ich will nicht über den Krieg schreiben habe ich die nicht – es ist das Thema, das mich in den 40 Jahren meiner Tätigkeit am meisten bewegt hat.

Als ich in Afghanistan war, sah ich einen unserer Soldaten. Gerade noch hatte er unsere Dokumente kontrolliert – und als wir den Generalstab verließen, lag er tot da. Getötet nicht von Naturgewalten, sondern von einem anderen Menschen. Ich bin absolute Pazifistin. Niemand wird mich überzeugen, dass das menschliche Leben mit irgendetwas aufzuwiegen ist – es ist ein Gottesgeschenk, und wir haben es nicht bekommen, um im Donbass oder in Syrien zu sterben. Die Absage an den Krieg muss jeder selbst beschließen, aus diesem System aussteigen und nicht daran teilnehmen. Ich glaube, unsere Nachkommen werden uns für Barbaren halten, weil wir so mit dem menschlichen Leben umgehen.

Die Absage an den Krieg muss jeder selbst beschließen

Die Köchinnen, die am Zweiten Weltkrieg teilnahmen, erzählten, sie hatten riesige Kessel. Darin kochten sie Brei und Suppe für 400 bis 500 Menschen, aus der Schlacht kamen dann aber nur zehn zurück. Sie kamen völlig verändert wieder, wussten nicht, wer sie waren, konnten den anderen nicht in die Augen sehen. Die Grenze zwischen Tier und Mensch war praktisch ausgelöscht. Ich glaube, das ist uns in der Verherrlichung des Sieges entglitten. Das ist ein Sieg, der sich kaum von einer Niederlage unterscheidet.

Man kann sagen, dass wir Kriegsmenschen sind, und jedes Unglück wirft uns zurück. Jetzt sind wir fast bis ins Mittelalter zurückgeworfen. Als ich durch Moskau fuhr, sah ich unglaublich viele Menschen, die irgendeiner religiösen Zeremonie beiwohnten. Das ist eine Form der Flucht vor dem, was derzeit passiert. Eines Tages sind wir von dem rechten Weg abgekommen, den wir scheinbar eingeschlagen hatten, aber auf dem wir doch nie ins 21. Jahrhundert geschritten sind.

Die Grenze zwischen Tier und Mensch war praktisch ausgelöscht

Als ich im Jahr 2000 in Europa war, freuten die sich für uns, sagten: „Endlich gehört ihr zu uns.“ Die Angst vor dem Atomkrieg hatte die Welt gelähmt. Wir müssen verstehen, wie wir wieder zu Kriegsmenschen wurden, warum wir vergessen haben, was uns die Väter erzählten.

Für mein Buch Der Krieg hat kein weibliches Gesicht erzählte mir eine Frau: Bei Verkündung des Kriegsendes verschossen sie und ihre Kameraden die gesamte Munition aus dem Waffenarsenal – Granaten, Patronen – hintereinander weg. Am nächsten Tag kam eine Kommission in diese Einheit und wollte die Schuldigen finden – und alle waren aufrichtig erstaunt: Wieso denn? Die Leute dachten, nach all den Tränen, all dem Leid könne es nie wieder Krieg geben. Doch im russischen Fernsehen werden wieder Drohungen laut – „zu radioaktiver Asche“ soll da jemand werden.

Die Leute dachten es könne nie wieder Krieg geben. Doch im russischen Fernsehen werden wieder Drohungen laut

Mir scheint, Frauen und Kinder verfügen über ein Wissen um den menschlichen Irrsinn, der sich auf welche Weise auch immer in unserer Natur festgesetzt hat. Eine meiner Heldinnen sagte: „Ich erzähle Ihnen von einem solchen Krieg, bei dem sogar ein General kotzen muss“ – das ist eine der besten Geschichten in dem Buch Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Sie erzählte: Wenn der Nahkampf beginnt und die Leute ganz dicht voreinander stehen, verschwindet der Mensch und es bleibt nur mehr Biomasse. Wenn sie einander in Augen und Bäuche stechen, wenn sie nicht schreien, sondern brüllen, wenn einzig der Instinkt funktioniert – dann zeigt sich, dass wir eigentlich nur hauchzart mit Kultur bestäubt sind.

Viele Frauen, die den Krieg erlebt haben, sagten, man müsse nicht über den Sieg reden und sich daran erinnern. Erinnern müsse man sich an die Erfahrung, ein Mensch zu bleiben, nicht zu töten. Neulich habe ich im Fernsehen gesehen, wie Soldaten von Blasmusik begleitet in den Donbass geschickt werden. Aber ich finde, heute ist der ein Held, der nicht schießt.

Wenn der Nahkampf beginnt, dann verschwindet der Mensch und es bleibt nur ein biologisches Wesen

Dostojewski hat in seinen Tagebüchern davon geschrieben, wie viel Mensch im Menschen steckt. Es sind gar nicht so viele, die darüber nachdenken und persönliche Verantwortung für das Weltgeschehen übernehmen. Nicht einmal die heutige Religiosität hat dazu geführt. Sondern sie hat alle zu einer Art Volkskörper gruppiert, der bekanntlich fühlt, aber nicht denkt.

In meinen Büchern will ich Versionen von Menschen zeigen, die aus verschiedenen Perspektiven auf ein bestimmtes Ereignis blicken. Eine Pilotin hat den einen Krieg erlebt, eine Frau, die im Nahkampf war, einen anderen, und eine MG-Schützin einen dritten. Aber alle sagten hinterher: Hauptsache, man sieht dem, auf den man schießt, nicht in die Augen. Denn Krieg verlangt Dumpfheit, nur so kann man töten.

Strelkow sagte, im Donbass sei es in der ersten Woche am schwierigsten gewesen, die Leute dazu zu bringen, aufeinander zu schießen. Weil man dafür aus Friedenszeiten heraustreten muss an einen Ort, wo man für etwas, wofür man normalerweise eingesperrt wird, Medaillen bekommt. Und am Anfang haben die Leute das ungern gemacht, gezwungenermaßen.

Als ich im Krieg war, wurde mir klar, dass ein Mensch, der eine Maschinenpistole in die Hand nimmt, ein anderer wird und nicht mehr der ist, den die Mama zum Beispiel in die Ballettschule gebracht hat. Als ob sich ein Dämon einnisten würde, ernährt von Kriegskultur, die unsere Gesellschaft durchdringt und bedingungslos beherrscht.

Ein Mensch, der eine Maschinenpistole in die Hand nimmt, ist nicht mehr der, den die Mama einst zum Ballett gebracht hat

Das Böse ist besser trainiert als das Gute. Die Kunst hat übrigens eine dunkle Seite, die vom Bösen inspiriert ist.

Im Krieg habe ich gesehen, wie viel Schönheit es da gibt, dass Tod und Schönheit immer nahe beieinander liegen – wenn Geschosse im Nachthimmel fliegen, wenn die Kameraden abends singen, jeder in seiner Sprache. Im Angesicht des Todes offenbaren die Menschen das, was sehr tief in ihnen verborgen liegt. In den ersten Wochen meiner Zeit in Afghanistan stieß ich auf eine Ausstellung moderner Waffen. Der Mensch hat sehr viel Zeit dafür aufgewendet, das Böse schön zu machen.

In Zukunft erwarten uns noch schrecklichere Kriege – nicht mehr Mensch gegen Mensch, sondern Mensch gegen Natur. Sie wird uns auf die Probe stellen, wie bei Fukushima. Ein starker Taifun kann die Zivilisation in einen Haufen Müll verwandeln.

Im Krieg habe ich gesehen, dass Tod und Schönheit immer nahe beieinander liegen

Ich war in Tschernobyl, als die Leute von dort evakuiert wurden. Ein Soldat sagte, eine Frau dort bekämen sie nicht einmal gewaltsam aus ihrem Haus gezerrt. Als ich hinkam, sah sie mich, allein unter Männern, und sagte: „Kindchen, ist das denn Krieg? Schau, die Vögel fliegen, sogar eine Maus hab ich heut früh gesehen, unsere Soldaten sind hier – und ich soll diesen Grund und Boden verlassen?“ Die Welt ringsum ist unverändert – der Himmel, die Blumen, die Erde scheinbar so, wie wir sie kennen. Doch auf die Erde darf man sich nicht setzen, die Blumen darf man nicht pflücken, die Früchte nicht essen. Das neue Böse hat keinen Geruch. Du hörst es nicht und spürst es nicht, weißt nicht, auf wen du schießen sollst. Tschernobyl hat die Menschen von einer Realität in die andere geworfen. Als ich durch diese Zone fuhr, fühlte ich mich weder als Russin noch als Belarussin noch als Französin, sondern als Vertreterin einer biologischen Art, die vernichtet werden kann. Wir haben sehr in die Zukunft geschaut, aber tun so, als wäre nichts geschehen.

Tschernobyl hat alles verändert. Was bedeutet „nah“ und „fern“, wenn am vierten Tag die radioaktiven Wolken über Afrika schweben? Was heißt „unsere“ und „fremde“: Wir haben in Belarus keine eigenen Atomkraftwerke, aber der Wind wehte ein paar Tage von der Ukraine in den Norden, und Tschernobyl wurde auch unser Problem.

Was wir heute Krieg nennen, sieht nicht mehr so aus wie früher. Das Böse hat viele neue Gesichter, die wir oft nicht auseinanderhalten können. Für die Zukunft sind wir überhaupt nicht bereit.