Im Osten Polens, an der Grenze zu Belarus, vermischen seit Jahrhunderten verschiedene kulturelle Einflüsse. Es ist eine Region, die sich eindeutigen Kategorien entzieht und die ihren Wert aus dem Dazwischensein zieht. Die polnische Fotografin Monika Orpik war dort in Podlachien unterwegs. Entstanden ist ein Fotoprojekt, das über die Grenze zwischen Frieden und Unterdrückung meditiert und den inneren Zustand von Migranten visualisiert, denen das Zuhause abhandengekommen ist.

Wir haben mit der Fotografin gesprochen und zeigen eine Auswahl von Bildern.

dekoder: Ihr Fotoprojekt Stepping Out Into This Almost Empty Road spielt in der Region des Białowieża-Waldes in Ostpolen – was ist das Besondere an dieser Gegend und warum hat sie Sie fasziniert?

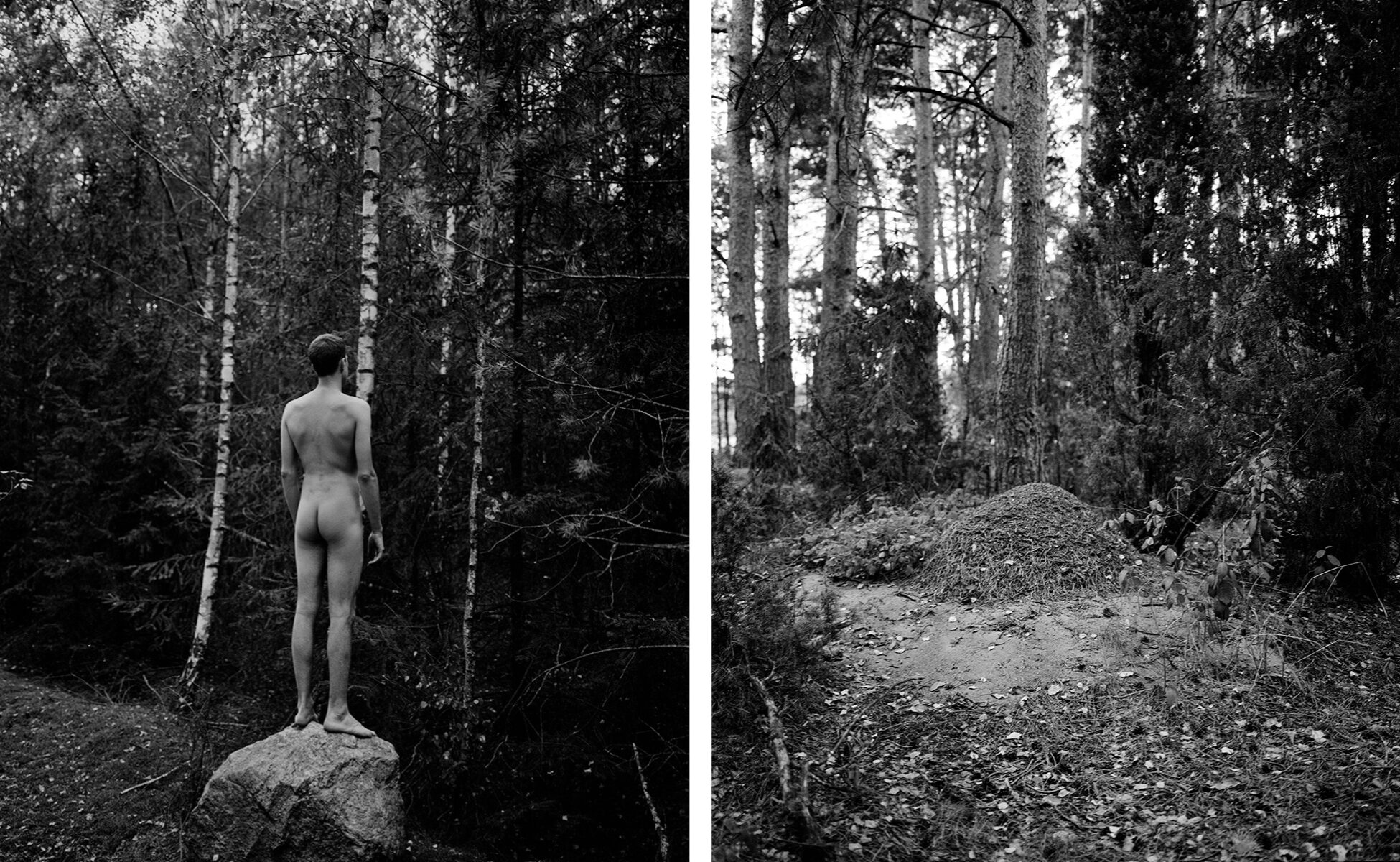

Monika Orpik: Der Wald von Białowieża ist in erster Linie einer der ältesten naturbelassenen Wälder in Europa. Von der Geschichte, die die Bäume und die Landschaft dort in sich tragen, war ich schon als Kind begeistert. Diese Gegend in Ostpolen war immer geprägt von dem Übergang verschiedener Kulturen, Religionen und Sprachen. Es ist ein Gebiet, in dem die Geschichte von Polen, Belarus und der Ukraine verschmilzt. Der Urwald markiert die Grenze zwischen Polen und Belarus. Einige nennen es eine natürliche Grenze, für mich sind diese beiden Worte ein Widerspruch in sich. Ich denke aber, dass es diese Betrachtungsweise war, die einen der Anstöße für dieses Projekt gab: Fragen zum Thema Grenzen und das Hier und Dort scheinen nicht auf das Grün des Urwalds anwendbar zu sein. Der Zustand des Dazwischen, der diesen Ort ausmacht, war zu Beginn eine treibende Kraft. Später galt meine Neugier der belarussischen Gemeinschaft, die in der Region Podlachien an der Grenze zu Belarus lebt. Also fuhr ich dorthin und startete mein Projekt.

Welche Einstellung haben die Menschen in Ostpolen zu dieser Minderheit?

Ich komme aus Masuren, einer Landschaft nicht weit von der Region Ostpolen, auf die ich mich in meinem Projekt konzentriere. Kurz nachdem ich begann, das Material zu bearbeiten, fand ich heraus, dass meine Urgroßmutter aus Belarus kam. Sie hieß ebenfalls Monika Orpik; nach ihr bin ich benannt. Auch das zeigt den fluiden Charakter der Region, den ich erwähnt habe. Ich glaube, die meisten Menschen in Polen sind sich nicht bewusst, wie reich die Geschichte und Kultur dieser Region ist. Ihr Bild hat sich zum Schlechten verändert, seit an der Grenze der Zaun gebaut wurde. Und die Menschen distanzierten sich aufgrund der politischen Rhetorik rund um den Zaun noch stärker davon. Doch die Gemeinschaften in Ostpolen leisten hervorragende Arbeit, um ihr kulturelles und historisches Erbe zu fördern und zu bewahren. Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, etwa für die Musik und die polyphonen Gesangstraditionen, und fahren deswegen dorthin.

Was wollten Sie vor allem zeigen?

Anfangs war meine Idee sehr vage. Ich interessierte mich vor allem für den symbolischen Wert des Waldes und die belarussische Gemeinschaft in der Region. Aus Zufall kam ich an dem Tag in Ostpolen an, um mein Projekt zu starten, als in Belarus die Wahlen stattfanden. Es entstand sofort eine Verbindung zwischen der belarussischen Gemeinschaft in Polen und den Menschen, die aus Belarus flohen. Das Thema Grenzen und Nachbarschaft floss ganz natürlich in die Gespräche ein, die ich mit den Protagonisten des Projekts führte. Für mich war interessant, dass diese beiden Gruppen (wobei ich sie nicht getrennt wahrnehme) so viel gemein hatten – Geschichte, Sprache, Kultur(erbe) –, und gleichwohl nicht miteinander kommuniziert oder koexistiert hatten. Gespräche über Migration und damit verbundene Erfahrungen wurden zum Herzstück der Arbeit.

Das Projekt umfasst auch Interviews mit Menschen aus der Region und mit Belarussen, die seit 2020 vor den Repressionen geflohen sind und jetzt in Warschau und anderen Städten leben. Welche thematischen Verbindungen zwischen den Gruppen wollten Sie herausarbeiten?

Ich habe die Protagonisten vor allem über ihr Verhältnis zur eigenen Geschichte befragt, zur Sprache, die sie sprechen, und zu ihren Ansichten über die Region. Als ich an den Interviews arbeitete, bemerkte ich, dass viele Geschichten von beiden Seiten der Grenze sich in vielerlei Hinsicht überlappen. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass das Buch zwei Jahre nach Projektbeginn fertig wurde. Also hatte sich die politische Situation drastisch verändert: Mit dem Bau des Zauns an der Grenze und dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Für mich war wichtig, die Geschichte der Migration universeller zu zeigen – also habe ich die Interviews zu einem „kollektiven Ich“ zusammengeführt und alle geografischen Details entfernt. Durch diese Art der Bearbeitung wollte ich zeigen, dass Geschichten von Migration, ganz gleich, wo sie stattfinden, sich oft ähneln. Menschen, die diese Erfahrung machen, durchleben gleichermaßen diese Ängste und Hoffnungen. Und leider leben wir in Zeiten, in denen für alle das Zuhause bedroht sein kann, sei es aus politischen Gründen oder wegen der Klimakrise.

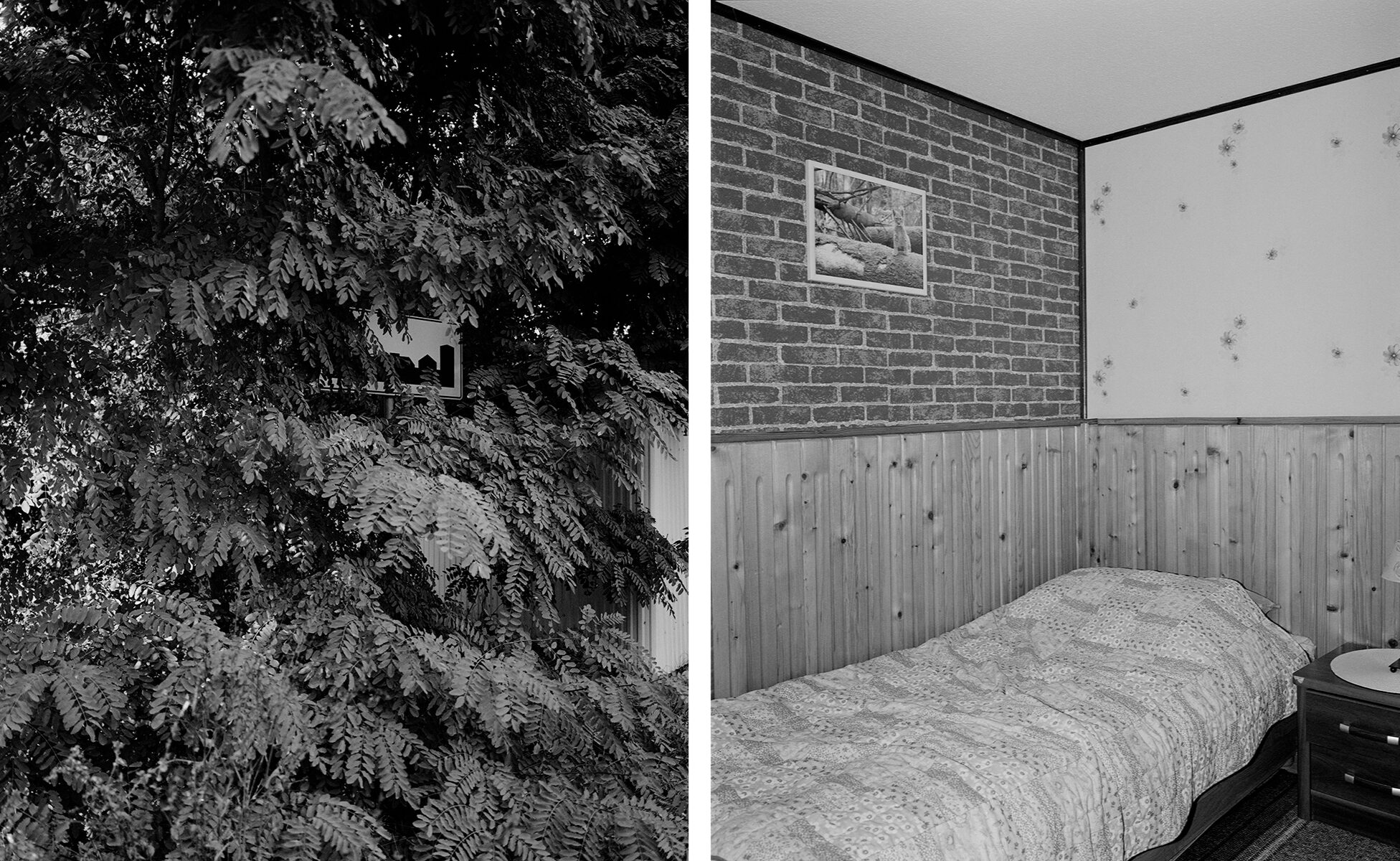

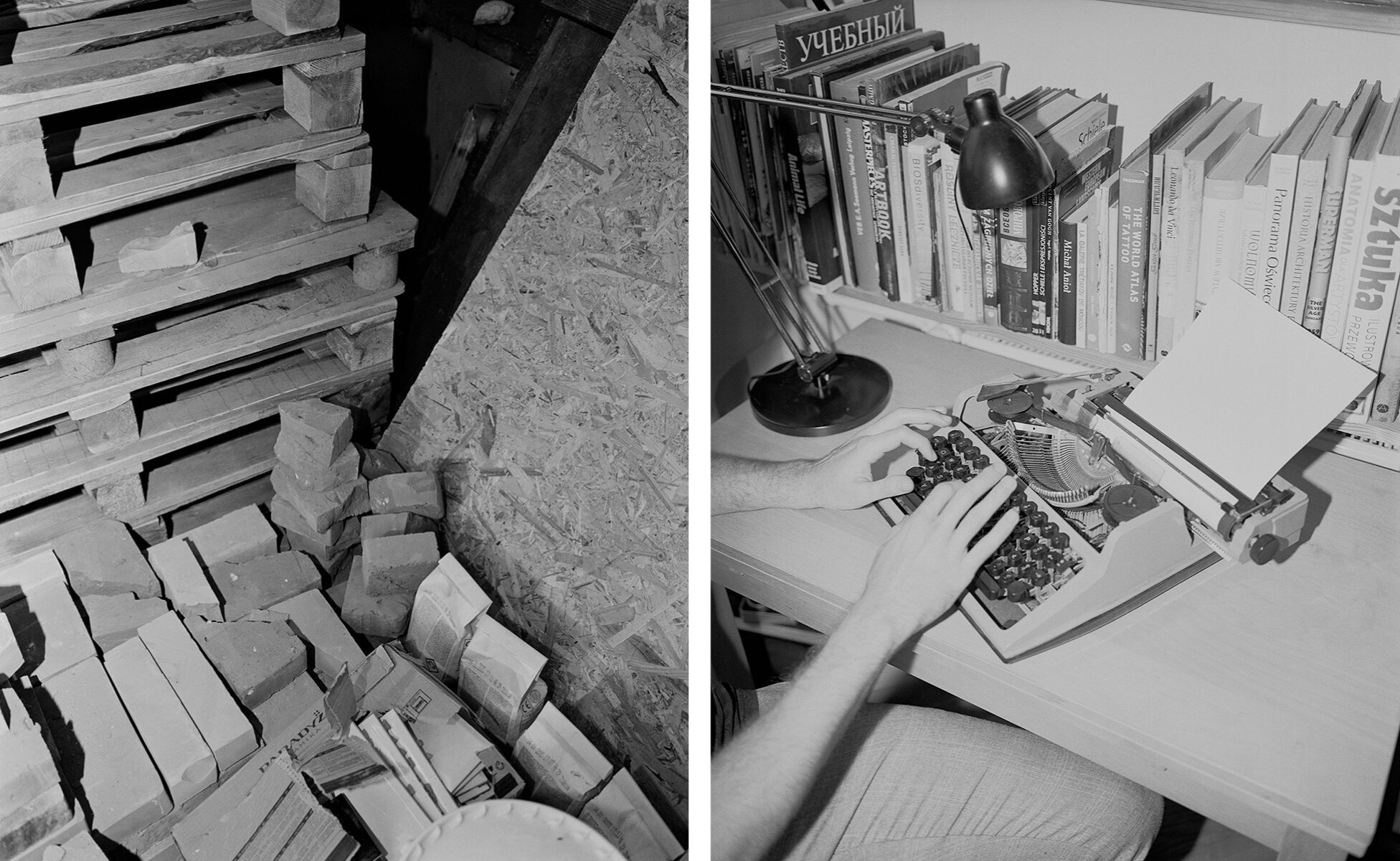

Die Fotos zeigen oft Dinge oder Objekte, keine Menschen. Welche ästhetischen Überlegungen haben Sie bei der visuellen Umsetzung der Projektidee geleitet?

Gleich zu Beginn des Projekts beschloss ich, dass ich mit den Protagonisten auf kooperative Art und Weise arbeiten möchte. Das bedeutete, dass wir uns zunächst ohne Kamera oder Diktiergerät trafen, um uns kennenzulernen und gegenseitig Vertrauen aufzubauen. Ich habe bei diesem Projekt zum ersten Mal mit Menschen zusammengearbeitet und sollte wohl auch erwähnen, dass ich keinen journalistischen Hintergrund habe. Deshalb nahm ich mir so viel Zeit wie nötig, um gemeinsam mit den Protagonisten einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder von uns sicher und wohlfühlt. Einige, die ich traf, sind in einer sehr gefährlichen Lage, da politischer Widerstand in Belarus als Verbrechen gilt. Daher war für mich der ihre Sicherheit wichtigste Aspekt – davon war ich die Arbeit bestimmt: Die Protagonisten haben selbst entschieden, ob und wie sie portraitiert werden. Vielleicht sind nicht allzu viele Gesichter in dem Buch abgebildet, doch kann man die Protagonisten immer noch sehen – in den Landschaften und alltäglichen Objekten, die ich später fotografierte.

Fotografie: Monika Orpik

Bildredaktion: Andy Heller

Interview: Ingo Petz

Übersetzung: Hartmut Schröder

Veröffentlicht am 24.12.2024