Allein im ersten Jahr nach dem Beginn der historischen Proteste 2020 haben zwischen 100.000 und 150.000 Belarussen ihre Heimat verlassen – aus Angst vor Festnahme und Repression. Mittlerweile dürfte die Zahl um ein Vielfaches gestiegen sein. Vor allem in Polen und Litauen versuchen sie, sich ein neues Leben aufzubauen. Dorthin sind auch viele Belarussen in einer Art zweiten Flucht gegangen, nachdem sie zunächst in die Ukraine geflohen waren, dann aber aufgrund des Krieges auch diese kurzfristige Wahlheimat wieder verlassen mussten. Mittlerweile verweigert die Ukraine Belarussen in vielen Fällen auch offiziell die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung wegen der Unterstützung des Krieges durch das Lukaschenko-Regime. Machthaber Alexander Lukaschenko hat das belarussische Staatsgebiet der russischen Führung als Aufmarschgebiet für die Großinvasion gegen die Ukraine zur Verfügung gestellt, bis heute werden von Belarus aus Raketen geschossen.

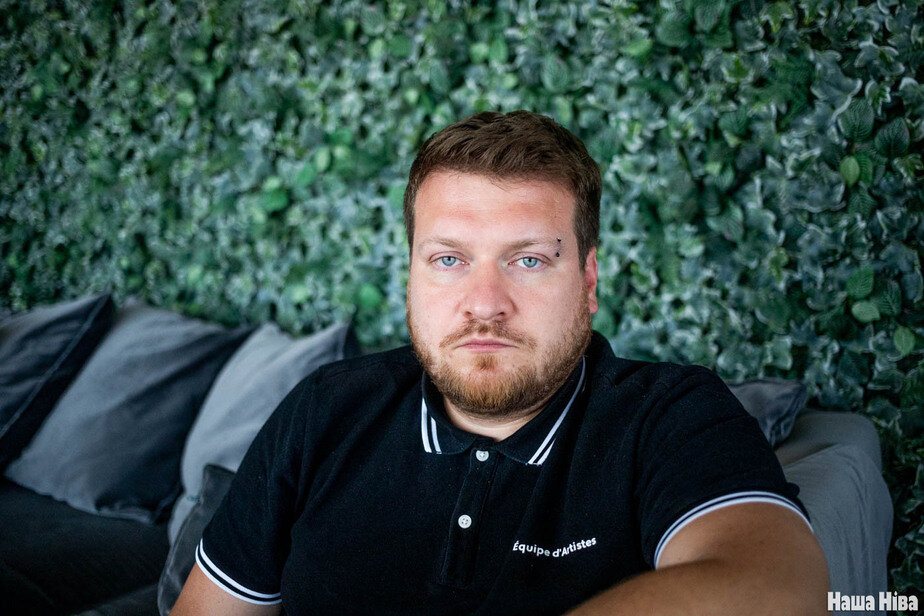

Einer von denen, die unfreiwillig in der Diaspora gelandet sind, ist der belarussische Schriftsteller Sergej Kalenda, der auch Herausgeber der renommierten Literaturzeitschrift Minkult ist. Er hat Belarus zu Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 verlassen.

Im Interview mit dem belarussischen Online-Medium Nasha Niva erzählt Kalenda von seiner Flucht, von den Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Fremde anzukommen, von der Zukunft der belarussischen Literatur und letztlich davon, wie schmerzvoll es ist, zuzusehen, wie seine Heimat immer tiefer in Repressionen versinkt.

Warum haben Sie Belarus verlassen, was war der Auslöser für diese Entscheidung?

Wir haben in Belarus viel gekämpft, um alles in der Welt. Zuerst hatten wir gar nicht vor, das Land zu verlassen, zu Beginn waren wir ja sehr euphorisch und wollten vieles verbessern. Als alles unterdrückt, alle der Reihe nach verhaftet wurden, stellte sich die Frage: „Was machen wir jetzt?“ Bis zuletzt haben wir nichts unternommen. Ich beschäftigte mich weiter mit der Zeitschrift Minkult, blieb Partisan und half anderen (so wie wahrscheinlich alle Belarussen, das ist ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens, der immer bestehen bleiben wird).

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war ein Anruf meines Bruders am 24. Februar um sechs Uhr morgens. Er lebt in Russland an der Grenze zur Ukraine, in Brjansk. Er sagte, alles sei voller Soldaten, die Kampfjets seien unterwegs, ringsum Bomben – der Krieg hat begonnen. Ich sagte damals sofort, das reicht – wir sind weg. Weil es mich nicht interessiert, für das heutige Belarus in den Krieg zu ziehen. Und auch nicht, für meine Werke im Knast zu landen.

Ich habe Freunde, die sagen, sie bleiben und sind bereit, für Belarus ins Gefängnis zu gehen. Sie finden, mit einem solchen Schritt würden sie in die Zukunft des Landes investieren. Ich sehe meinen Nutzen nicht darin, hinter Gittern zu sitzen, sondern vielmehr in den Zeitschriften und literarischen Texten, die ich produziere. Und in dem, was ich meinen Kindern bieten kann, natürlich.

In Minsk waren Sie als Friseur einen Monat im Voraus ausgebucht, haben Sie Ihre Kunden einfach hängen lassen?

Ja, von heute auf morgen habe ich hingeschmissen und niemanden vorgewarnt. Nicht einmal mein Vater wusste, dass ich nach Vilnius gehe. Ich habe mich einfach zurückgezogen und alles so gemacht, wie ich es wollte. Meine Frau hat mich natürlich unterstützt. Sie war ohnehin nur noch mir zuliebe in Minsk. Für mich war das so: Als Corona begann, saßen wir zu Hause, und ich so – gleich wirst du sehen, wie wichtig es ist, seinen eigenen Grund und Boden zu haben, abseits von allen anderen (wir hatten nämlich Haus und Garten). Mein Plan war, selbst Gemüse anzubauen und uns von der Epidemie fernzuhalten. Dann begann die Revolution, und ich sagte: Jetzt verteidigen wir Belarus, und dann bauen wir ein großes Haus bei Rudensk. Ich gab sogar schon die Pläne in Auftrag, mit toller Architektur, die Vermessung. Ich wollte da nach dem Sommer Schreibwerkstätten für befreundete Schriftsteller veranstalten.

Aber dann beschlossen wir, dass wir weiter weg müssen – nach Europa.

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie mein Sohn leben soll, wenn der Krieg auch über Belarus kommt. Und was er davon mitnimmt, was für Werte er haben wird.

Wir wollten immer Veränderungen, damit unser Leben weniger langweilig wird

Ich bin mein Leben lang mit freien Ideen aufgewachsen, meine Mutter hat mir von klein auf die Freiheit gelassen. Ich war am Gymnasium Nummer 29, da haben die Lehrer im Literaturunterricht Diskussionen gefördert (wenn ihr nicht diskutiert, habt ihr schlampig gelesen). Überhaupt war die ganze Klasse interessant: Mein Mitschüler Andrej zum Beispiel war der Enkel von Wladimir Gontscharik, der einmal bei den Präsidentenwahlen kandidiert hat. Schon in der elften Klasse haben wir überall patriotische Igel-Aufkleber verteilt. Und im Hof hatte ich überhaupt lauter Punks als Freunde. Wir wollten immer Veränderungen, damit unser Leben leichter und weniger langweilig wird.

Aber jetzt verstehe ich einfach nicht, wie das gehen soll – losgehen, um sich ein rotes Tuch umzubinden und den Schultag mit der Hymne anzufangen. Überhaupt ist es undenkbar, an einem Ort weiterzuleben, wo alle im Knast sind. Oder dass mein Sohn hier groß wird, mit 15 auf die Barrikaden steigt und eingesperrt wird. Ich will, dass er rausgeht und in dem Land, in dem er aufwächst, etwas bewirkt. Und dass er dafür, das auszuprobieren, nicht erschossen wird.

Was das Stichwort „weiter weg“ angeht, so sagen manche, Vilnius sei mit all den Drohungen in Richtung NATO und den Gesprächen über die Suwalki-Lücke nicht wirklich sicher …

Abgesehen von Minsk habe ich am längsten in Vilnius gelebt, hier ist mir alles mehr oder weniger vertraut und nahe, deswegen haben wir uns für diese Stadt entschieden. Aber im März, fast sofort, nachdem wir angekommen waren und ich in einem Friseursalon angefangen hatte, kamen meine litauischen Kollegen natürlich mit ihren Ängsten auf mich zu. Sie sagten ganz direkt, dass sie sich vor einem Krieg und einer Okkupation fürchten, und es hat einfach alles gezittert vor Angst.

Ich erklärte meinen Kollegen aber, dass dieser ganze Horror absolut nicht vergleichbar ist mit einer Situation, in der du null Unterstützung hast, so wie in Belarus. In Litauen wird der Staat versuchen, dich zu schützen, die NATO, das eigene Militär. In Belarus kräht leider kein Hahn nach dir, was man schon am Beispiel des Coronavirus gesehen hat und jetzt an den militärischen Vorgängen, die sich auf unserem Territorium abspielen.

Als Staatsbürger fühlt man sich in Belarus schutzlos, und das lässt einem keine Ruhe und gesteht einem nicht zu, gut zu leben. Du sitzt nur da und machst dir Sorgen, entweder, dass sie dich einsperren oder dass du stirbst, weil ja der Krieg beginnt.

Wie schnell haben Sie sich eingelebt?

Meine Freunde sagten, ich bin Weltmeister darin, auf schnellstem Wege Wohnung und Arbeit zu finden. Auf der Fahrt nach Vilnius, an der Grenze, sagte ich zu meiner Frau: Wenn wir in zwei Monaten nicht Wohnung und Arbeit haben, dann ist Vilnius nichts für uns, dann fahren wir weiter.

Nach drei Tagen bekam ich ein Jobangebot im Schönheitssalon Figaro. Wobei 60 Prozent meiner Kunden aus Minsk bereits hier sind, sodass ich nie ein Problem mit dem Kundenstamm hatte. Na ja, und Figaro ist ein Privatunternehmen, das seit Anfang der 1990er besteht und heute eine der größten Ketten ist. Ich wusste, dass sie viele Angestellte beschäftigen und ich bei ihnen als Marktführer anklopfen muss. Sie suchten gerade gute Stylisten, Allrounder, die auch als Ausbilder neuer Schnitttechniken eingesetzt werden können.

In einem Interview haben Sie erzählt, dass Sie einmal einem Ex-KGB-Mitarbeiter die Haare geschnitten haben. Würden Sie das heute noch tun?

Wenn so etwas in Vilnius vorkommen würde, dann hätte ich hier das Recht, den Auftrag abzulehnen: Hier gilt nicht, dass der Kunde immer recht hat. Ein Fachmann kann eine Leistung verweigern, wenn er ein Problem damit hat. In Minsk wäre ich in der Falle: Würde ich ablehnen, könnte es Konsequenzen geben.

Jedenfalls ist es mir an diesem neuen Ort sofort besser gegangen. Das wirkte sich positiv auf den Schwung in meinem literarischen Schaffen aus. Ich fing wieder an zu schreiben, kehrte zurück zu den Plänen, die ich anderthalb Jahre lang aufgeschoben hatte. Hier habe ich die Ressourcen, kreativ zu sein und nicht nur Geld zu verdienen, das ist wichtig.

Ich fand sofort die Kraft, um eine neue Ausgabe von Minkult zu machen.

Erzählen Sie mal, in welcher Produktionsphase sich Ihre Literaturzeitschrift derzeit befindet?

Wir hatten zwei neue Ausgaben geplant: eine zu Reisen und Emigration und eine zum Krieg in der Ukraine. Die zweite liegt noch auf Eis: Ich habe ukrainische Kollegen kontaktiert, aber sie wollen momentan keine Einschätzungen und Texte liefern, weil ja für sie (wie auch für uns) der Krieg weitergeht. Und irgendwelche Zwischendurch-Texte will niemand so recht schreiben.

Reisen und Emigration habe ich nicht einfach nur so zusammengemixt. Diese zwei Konzepte widersprechen einander und gehören gleichzeitig zusammen: Es gibt Leute, die gehen auf Reisen und daraus wird eine Emigration, und andere wieder wandern aus, aber betrachten das als Reise, sind nicht an einen festen Punkt gebunden.

Die Belarussen sind nicht zum ersten Mal dazu gezwungen, ihr Land zu verlassen, aber wir wissen trotz allem, dass wir zurückkommen und wieder etwas Neues und Interessantes beginnen werden. Für mich ist die wichtigste Frage, wann das passieren wird: Ob ich noch die Mittel haben werde, mir an einem neuen Ort wieder ein Leben aufzubauen, oder schon nicht mehr.

Ich wünsche mir, dass die Zeitschrift [Minkult – Anm. dek] in ihrer Form weiter besteht. Dass sich die 300 Menschen finden, die das brauchen. Eine engagierte Leserschaft, die die Zeitschrift erhält, an Bibliotheken verschickt, Bookcrossing betreibt. Auf diese Weise werden gedruckte Exemplare irgendwann auf Malaysia auftauchen, und das hat doch was.

Zumal ich provokative Texte sammle, die meist nicht in anderen Zeitschriften unterkommen, weil diese auf ein bestimmtes Format, eine Etikette achten. Ich mag Punk in der Literatur, und es soll auch bei uns alternative Literatur geben.

Ist es für einen Schriftsteller ein Geschenk oder eine Heimsuchung, in so einer schwierigen historischen Zeit zu leben?

Es gibt so einen Begriff wie Schaffenskrise, Schreibblockade. Der oft nicht von den Geschehnissen rundherum abhängt. Manche Schriftsteller leben in ihrem eigenen Universum, kapseln sich ab, für sie ist es unwesentlich, wo sie leben (werden), um ihre Literatur zu erschaffen.

Aber ich muss da an ein Gespräch mit einem deutschen Schriftsteller in Berlin denken. Das war 2010, als unsere Proteste noch nicht so allgemein bekannt waren, es sie aber schon gab. Er sagte damals: ‚Ihr habt das Glück, in Krisenzeiten zu leben, in denen das Kunstschaffen brisanter wird.‘ Ich sah ihn an, er war teuer eingekleidet, trank teuren Sekt in einem Coworking-Space für Kreative. Und gab zurück: ‚Ich würde lieber leben wie du, ohne mich zu sorgen, ohne das Geld abzuzählen, und irgendwas schreiben wie Beckett.‘ Du erzählst mir was von ‚besseren Zeiten‘, und mir liegt nichts mehr am Herzen als die Rückkehr zu meiner kranken Mutter und zu neuen Protesten. Ich glaube, die Literatur wird in solchen Zeiten gehässiger. Aber ich habe Kinder, weswegen ich jetzt angefangen habe, mehr für Kinder zu schreiben.

Für Kinder erschaffe ich die Kindheit, die ich ihnen geben, zeichnen kann, Trash und Krieg können sie nicht gebrauchen

Obwohl – seit dem Beginn von Corona habe ich auch Material für ein Buch gesammelt. Von Februar 2020 bis Jahresende habe ich Nachrichten notiert, Gespräche, das, was ich durchlebe – mir war klar, dass das ein wichtiger historischer Moment ist. Ich habe die Ereignisse rundherum festgehalten und chaotisch noch etwas dazu erfunden. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mir darin der Kunst wegen ausgedacht habe und was real war. Und was ich damit tun soll – da sind 180 Seiten A4. Jedes Mal, wenn ich die Datei aufmache – na, gute Nacht. Wie man das alles zu einem vollwertigen Buch verarbeiten soll, ohne an Depressionen zu sterben – keine Ahnung. Wir sind ja da jeden Tag einen kleinen Tod gestorben. Ich kann noch nicht darauf zurückkommen. Wann das soweit ist, weiß ich nicht. Es gibt ein paar Texte, die zehn oder fünfzehn Jahre bei mir herumliegen können.

Ist Kinderliteratur für Sie jetzt auch eine Art Rettung vor der Realität?

Ja. Vor allem, weil mein Sohn erst drei ist. Da werde ich ihm nicht vom Krieg erzählen. In Belarus hab ich es mit ihm gemacht wie im Film „Das Leben ist schön“, wo der Vater dem Sohn auch im KZ die heile Welt vorgaukelt. Für Kinder erschaffe ich die Kindheit, die ich ihnen geben, zeichnen kann, Trash und Krieg können sie nicht gebrauchen.

Wenn Sie an die belarussischen Nachrichten aus der Welt der Literatur denken, was war da für Sie in letzter Zeit am bittersten?

Am meisten hat mir die Sache mit Andrej Januschkewitsch und seinem Verlag zugesetzt. Zuerst muss er sein Büro räumen, wodurch er gezwungen ist, seine Auflagen zu verkaufen, weil er kein Lager hat. Neue Bestellungen lehnt er ab. Sie lassen ihm ein paar Monate „Ruhe“. In dieser Zeit findet Andrej neue Räume, investiert dort in eine Renovierung, den Umzug, die Miete, und einen Tag nach der Eröffnung wird er festgenommen. Das ist niederträchtig – zu warten, bis die Person wieder anfängt, ihr Unternehmen aufzubauen, um sie dann nicht nur mit ein paar Tagen Haft, sondern auch finanziell zu bestrafen. Damit du dich nicht wieder aufrappeln kannst. Das ist eine schreckliche Vorgehensweise, zusammen mit den Pogromen in den Wohnungen: Als Prokopjew nach dem ersten Pogrom gerade seine Wohnung wiederhergestellt hatte, haben sie sie ihm wieder auseinandergenommen. Das ist Rache auf dem Niveau eines dämlichen Rindviehs.

Ich hoffe, dass Andrej sein Unternehmen im Ausland wieder aufnehmen wird, wo es ihm möglich ist, gefahrlos zu arbeiten.

Was erwartet die belarussische Literatur im Land unter Bedingungen, in denen Buchläden geschlossen werden, der Verband belarussischer Schriftsteller aufgelöst, Tscherginez zum „Volksschriftsteller“ erklärt und Alhierd Bacharevič Roman Hunde Europas als extremistisch eingestuft wird?

Unter solchen Bedingungen wird Literatur sterilisiert. Tscherginez wird Bücher machen und Lukaschenko das zeigen, was gewünscht ist. Es wird wieder Gedichte über Pusteblumen und irgend so einen Scheiß geben. Es wird keine konkurrenzfähigen Bücher mehr geben, nicht die Art von Literatur, die in der Schul-Lektüre überhaupt nur auftauchen könnte. Angesehene Schriftsteller werden sich erneut im Ausland wiederfinden – in Białystok und Vilnius.

Was lesen Sie selbst gerade, und was können Sie als „Must-Read“ empfehlen?

Im Moment lese ich tatsächlich vor allem die Texte, die mir für Minkult zugeschickt werden. Was ich so nebenbei, beim Autofahren, höre ist derzeit das Hörbuch Beim Häuten der Zwiebel von Günter Grass und Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. Das sind zwei deutsche Nachkriegsschriftsteller, die sehr gründlich, ehrlich und packend das moderne Deutschland nach dem Krieg beschreiben. Ich bin darauf gekommen, um mich damit zu beruhigen, dass sogar dieser schreckliche Krieg mit den Faschisten irgendwann einmal zu Ende ging. Darin geht es darum, wie die Deutschen das Land wiederaufgebaut und in Ordnung gebracht haben. Und letztlich besser lebten als vor dem Krieg, weil sie zu einer neuen politischen Ordnung übergingen, Sozialismus durch Kapitalismus ersetzt haben.

Ich kann aus der Nachkriegszeit vor allem die deutschen Schriftsteller empfehlen. Die sowjetischen schrieben vor allem über den Krieg, aber die deutschen schrieben darüber, was man danach bewahren muss und wie.

Es gibt jetzt viele Diskussionen über die Verantwortung der Belarussen für den Krieg, es gibt viele Vorwürfe gegen uns. Haben Sie diesbezüglich so etwas wie Schuldgefühle?

Schuldgefühle habe ich keine. Ich bin einfach böse auf den Schnauzbärtigen, und aus. Auch ein wenig auf die Generation unserer Eltern – sie haben ihn ja wirklich gewählt.

Mein Papa hat erzählt, er war in der Minsker Autofabrik im Streikkomitee, sie gründeten eine Gewerkschaft – und 1991 schnappten sie sich die Brecheisen und zogen los. Sie rissen die Lagerfabrik mit, die Traktorenfabrik, erreichten das Zentrum und hielten an: Und wie weiter nun? Das ist die Frage seiner ganzen Generation. Sie haben eine Bewegung ins Rollen gebracht, aber ein Anführer, der gesagt hätte, was zu tun ist, fand sich nicht. Sie ließen sich gängeln, mein Vater verlor sein Recht auf eine Wohnung, weil die Daumenschrauben wieder angezogen wurden, und das war’s dann mit ihrer Bewegung. Dabei war das damals wirklich ein Aufstand der Arbeiterklasse. Meinem Vater machte es sehr zu schaffen, dass es keinen Anführer gegeben hatte, und mir, dass sie nichts zuwege gebracht hatten.

2020 war natürlich anders. Wir wussten einfach, wenn wir irgendwelche bewaffneten Aktionen starten, dann wird es einen Krieg mit Russland geben. Wir sind ja alle nicht blöd, wir konnten nicht unser ganzes Leben und das Leben unserer Kinder riskieren. Bei uns wurde schon zu oft die Bevölkerung gesäubert, ständig wurde jemand wegen solcher Dinge erschossen. In meiner Kindheit sagte meine Großmutter zu mir, das Schlimmste in ihrem ganzen Leben seien die schwarzen Raben gewesen: „Gott behüte, dass die nie wiederkommen.“ Und allen sagte sie immer nur: „Bloß nicht aufmucken!“