In Totma im Norden Russlands, 1000 km östlich von Sankt Petersburg entfernt im Landesinneren, gibt es sechs Museen, zwei Volkstheater, zwei Kulturpaläste, einen Schachklub, ein Kinder-Kreativhaus, eine Musik- und eine Kunstschule. Und das alles für 10.000 Einwohner. An Feiertagen kommt die halbe Stadt zusammen, auf Premierenkarten hat man nie eine Chance, Vorführungen von Amateurkünstlern sind restlos ausverkauft, und alte Damen trainieren Biathlon. Ein Phänomen? Und ob!

Sergey Maximishin, zweimaliger Preisträger beim World Press Photo Award, hat die Stadt besucht, Les zeigt seine Fotoreportage.

In den 880 Jahren ihrer Geschichte erlangte die Stadt Totma zweimal den Gipfel des kommerziellen Erfolgs. Zunächst im 16. und 17. Jahrhundert, als die Salzförderung von Sol Wytschegodsk [heute Solwytschegodsk – dek] an ihrem Höhepunkt war und die Stadt Sol Totemskaja hieß. In den Salinen von Totma dampfte man aus unterirdischen Quellen gewonnene Sole ein – und die Stadtbevölkerung wurde reich. Totma war ein so wichtiger Ort, dass Zar Peter dreimal hier weilte und sich einmal sogar dazu herabließ, höchstselbst einen Eimer Sole aus dem Schacht zu ziehen.

Die fetten Jahre hielten an, bis Russland die Astrachaner Steppen mit dem dort befindlichen Salzsee Baskuntschak eroberte. Das Salz von Totma war im Vergleich aufwändig in der Gewinnung und daher nicht mehr attraktiv. Mit den Salinen ging es bergab. Fast wäre Totma verarmt. Jedoch, wie Wikipedia schreibt:

„ … den Kaufleuten von Totma gelang es, neue Ertragsquellen zu erschließen und für einen nicht weniger eindrucksvollen wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt zu sorgen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unternahmen die Kaufleute zahlreiche Expeditionen in den Osten: nach Sibirien, Fernost und an die Küste Amerikas. Handelsgesellschaften aus Totma machten rund 20 Forschungsreisen in den Pazifik – mehr als Konzerne aus Moskau, Wologda und Weliki Ustjug zusammengenommen.“

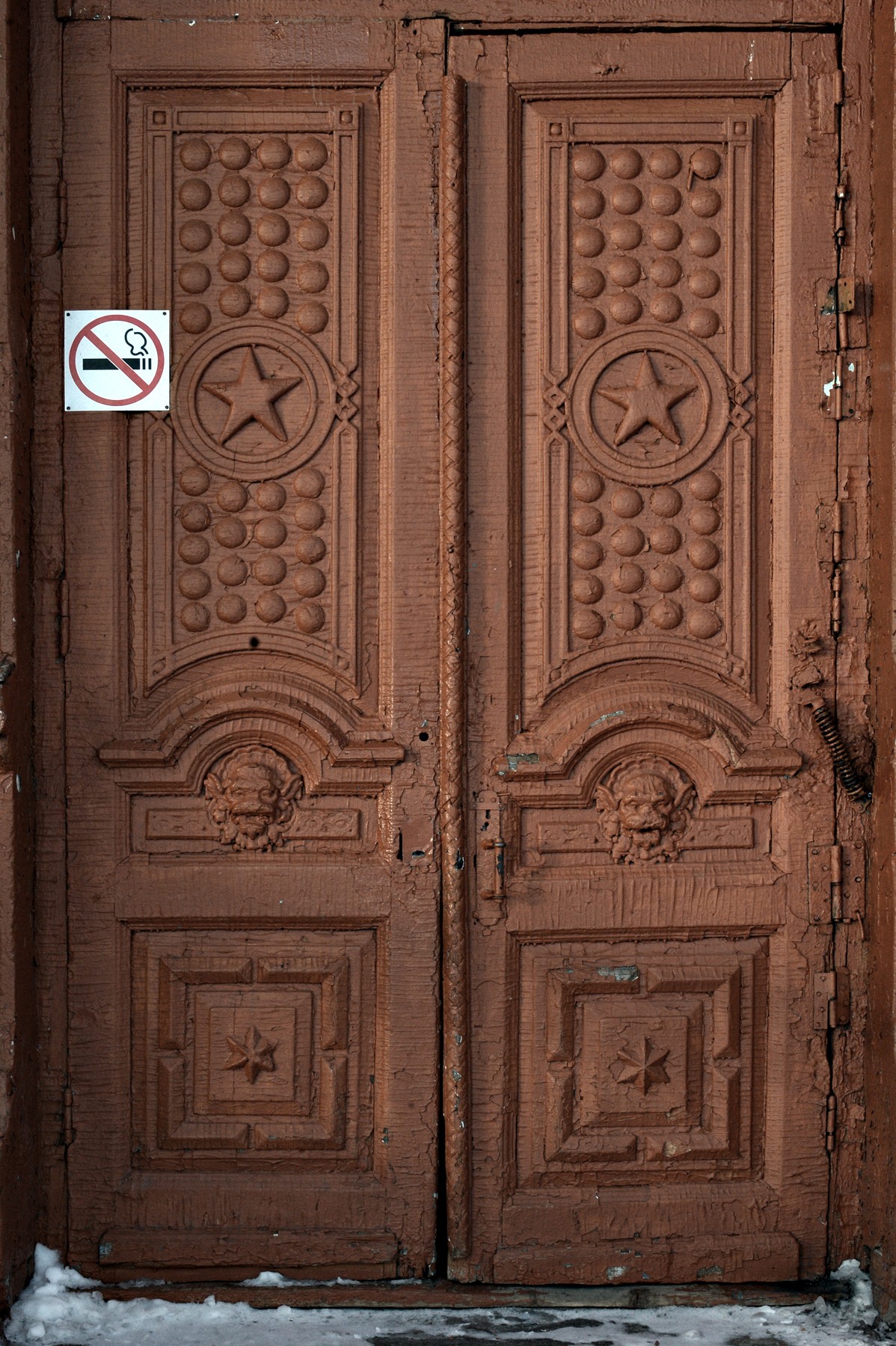

Iwan Kuskow aus Totma gründete – am südlichsten Punkt Russisch-Amerikas – Fort Ross, in Kalifornien. Zur Erinnerung daran sind Fort Ross und Totma heute Partnerstädte. Die Kaufleute kehrten von ihren Seefahrten mit Pelzen zurück, als besonders wertvolle Beute galt das Fell des Silberfuchses, der nur in Amerika lebte. Von den Einnahmen ließen die Kaufleute zur Rettung ihrer Seelen schiffsförmige Kathedralen bauen.

Ab Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Totma zu einem ruhigen Provinzstädtchen. Ohne Höhenflüge, aber – Gott sei Dank – auch ohne nennenswerte Abstürze. Aus den letzten zwei Jahrhunderten sind ein paar solide Steingebäude geblieben. In einem davon befindet sich jetzt das Polytechnische Lyzeum, in einem anderen, dem ehemaligen Gebäude der Handwerkerschule Peter der Große, die Mittelschule.

Unter den Romanows wurden politische Gegner nach Totma verbannt. Berühmte Verbannte waren der Narodnik Lawrow sowie die Revolutionäre Molotow und Lunatscharski. Auf seinem Weg nach Solwytschegodsk verbrachte auch Stalin drei Tage in Totma.

In der Sowjetzeit wurde auf dem Klosterareal eine Sportschule gebaut, die bis heute in Betrieb ist. In einer der Kirchen wurde eine Weinkellerei eingerichtet, in einer anderen ein Kino. Später wurde das Kino dem Städtischen Kulturzentrum übergeben. Damit begann auch meine Bekanntschaft mit der Kulturanomalie Totmas.

Ende Februar/Anfang März ist in Totma kulturelle Hochsaison: 23. Februar, 8. März, und dazwischen noch die Masleniza. Nonstop laufen Proben: Duette und Soli, Tanzensembles, Blasorchester. Kostüme werden genäht und ein letztes Mal anprobiert, und auf die Bühne darf man nur gemäß Belegungsplan.

Am Tag des Konzerts dann ein Unglück – es war schlagartig warm geworden, vom Dach lief das Wasser in Strömen. Es überschwemmte die Garderobe und das Büro der Direktorin Swetlana Cholmogorowa. Die Besucher trudelten bereits ein, während die Belegschaft die nasse Bühnenkleidung auf den Heizkörpern verteilte.

Die leisesten Bewohner des Kulturzentrums sind die Schachspieler. Mit der für die Region Wologda typischen o-lastigen Aussprache tröstet der Amateurtrainer einen kleinen Verlierer: „Och, wer ist denn schuld? Selbst schuld, kleiner Hornochs! Hast deinen Sieg vertrottelt! Wieso hast du denn nicht mit dem Läufer die Dame gefressen?“

In Totma gibt es sechs Museen. Manche wirken eher wie Wanderausstellungen, aber trotzdem; alles zusammen heißt Museumsverband. Die Verbandsleitung sitzt im Heimatkundemuseum. Dort wohnt auch der Motor und Direktor des ganzen Betriebs Alexej Nowosjolow.

Für die Musikschule reicht in dem einen Gebäude der Platz nicht. Gitarre und Akkordeon werden auf der anderen Straßenseite unterrichtet. Die Musikschule hat auch keinen eigenen Konzertsaal. Und noch ein Problem: Vor einem halben Jahr ist die Geigenlehrerin nach Wologda gezogen und es gibt in Totma keinen Ersatz für sie.

Ein etwa zehnjähriges Mädchen lernt Domra. Die Lehrerin streichelt ihr sanft über den Kopf. Und fragt mich:

„Sieht sie nicht aus wie Serafima?“

„Welche Serafima?“

„Was heißt, welche?! Die Schöne Serafima! Aus der Serie. Die kennen sie doch?“

„Nein“, sage ich, „kenn ich nicht. Ich habe keinen Fernseher.“

„Wie leben Sie denn? Die müssen Sie unbedingt sehen! Da geht es um eine Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt!“

Die Lehrerin hat das Mädchen im Chor der Sonntagsschule gehört und sie dann gefragt, ob sie Unterricht nehmen will. „Serafimas“ Mutter sagte, sie könne keine 400 Rubel [5,60 Euro – dek] im Monat bezahlen (das ist in Totma, wo das Durchschnittsgehalt niedriger ist als die Durchschnittsrente, viel Geld), und erst recht nich könne sie ein Instrument kaufen. So bekommt das Mädchen gratis Unterricht. Sie kam in eine Klasse für Volksmusikinstrumente – Domren und Balalaikas sind in der Schule ausreichend vorhanden.

In Totma gibt es zwei Volkstheater, die in Konkurrenz zueinander stehen. Swetlana Samodurowa, Regisseurin am Volkstheater des Jugendkulturtheaters Totma, sagt, ihr Theater blicke auf 140 Jahre ununterbrochene Geschichte zurück. Derzeit proben sie Wölfe und Schafe von Ostrowski. Ein Mäzen von hier hat dem Theater 10.000 Rubel [140 Euro – dek] gegeben, für dieses Geld konnten für alle Schauspieler des Stücks Kostüme genäht werden.

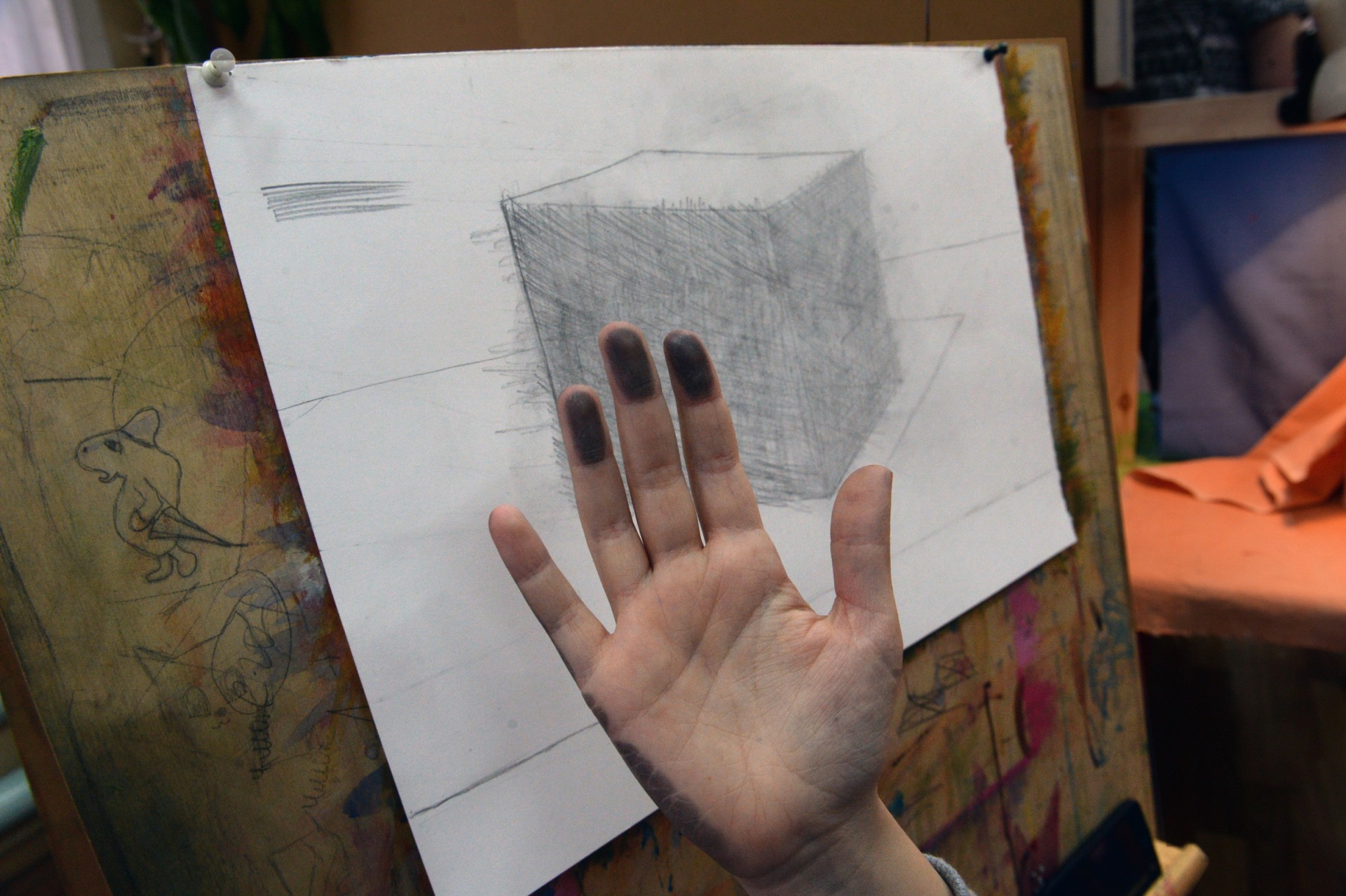

In der Kunstschule gibt es vier Klassen Basisunterricht und eine fünfte, zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule.

Vor der Revolution war Totma berühmt für sein Holzspielzeug, man nannte die Stadt sogar „russisches Nürnberg“.

Swetlana, die Direktorin des Städtischen Kulturzentrums, hat zur Masleniza Mütterchen Winter gespielt. Von ihr war auch das Drehbuch für die dreistündige Aufführung. Das Budget dafür betrug 3000 Rubel [ca. 42 Euro – dek]. Die ganze Stadt war auf dem zentralen Torgowaja-Platz versammelt. Dem Publikum wurde (im direkten und übertragenen Sinn) drei Stunden lang ordentlich eingeheizt. Von den typischen Masleniza-Bräuchen fehlten nur die „Pfosten mit Stiefeln”. Offenbar hatte das Budget dafür nicht gereicht.

Als Lunatscharski von seiner Verbannung in Totma zurückkehrte, erzählte er:

„Totma ist ein bezauberndes, schmuckes Städtchen, mit Kirchen im Rokoko-Stil, am Ufer eines riesigen Flusses gelegen, hinter dem sich dunkle Wälder erstrecken. Unweit der Stadt befindet sich ein Kloster, zu dem man im Schlitten durch silberne Winterwälder fahren kann und wo man mit Brot, Kwas und Ucha bewirtet wird, wie ich sie nie zuvor und nie danach je genossen habe … Ich habe Totma in Erinnerung wie ein Wintermärchen, wie eine Kulisse für Snegurotschka.“

Ich bin nicht im Schlitten zum Kloster gefahren, habe die Suppe nicht probiert. Doch Kwas und Brot sind in Totma immer noch köstlich. Und die Wirkung der Stadt ist ungefähr immer noch die gleiche.

Text und Fotos: Sergey Maximishin

Übersetzung: Ruth Altenhofer

Erschienen am 15.02.2018