Lesia Pcholka gründete 2017 die Initiative VEHA – „als eine Reaktion auf die Unzugänglichkeit der belarussischen Archive und die einseitige Darstellung unserer Geschichte”. Denn die sei vor allem über die Tragödie des Großen Vaterländischen Krieges konstruiert. Seitdem sammelt Pcholka mit Mitstreiterinnen Fotos aus Familienarchiven, um die Alltagsgeschichte der Belarussen visuell aufzuarbeiten.

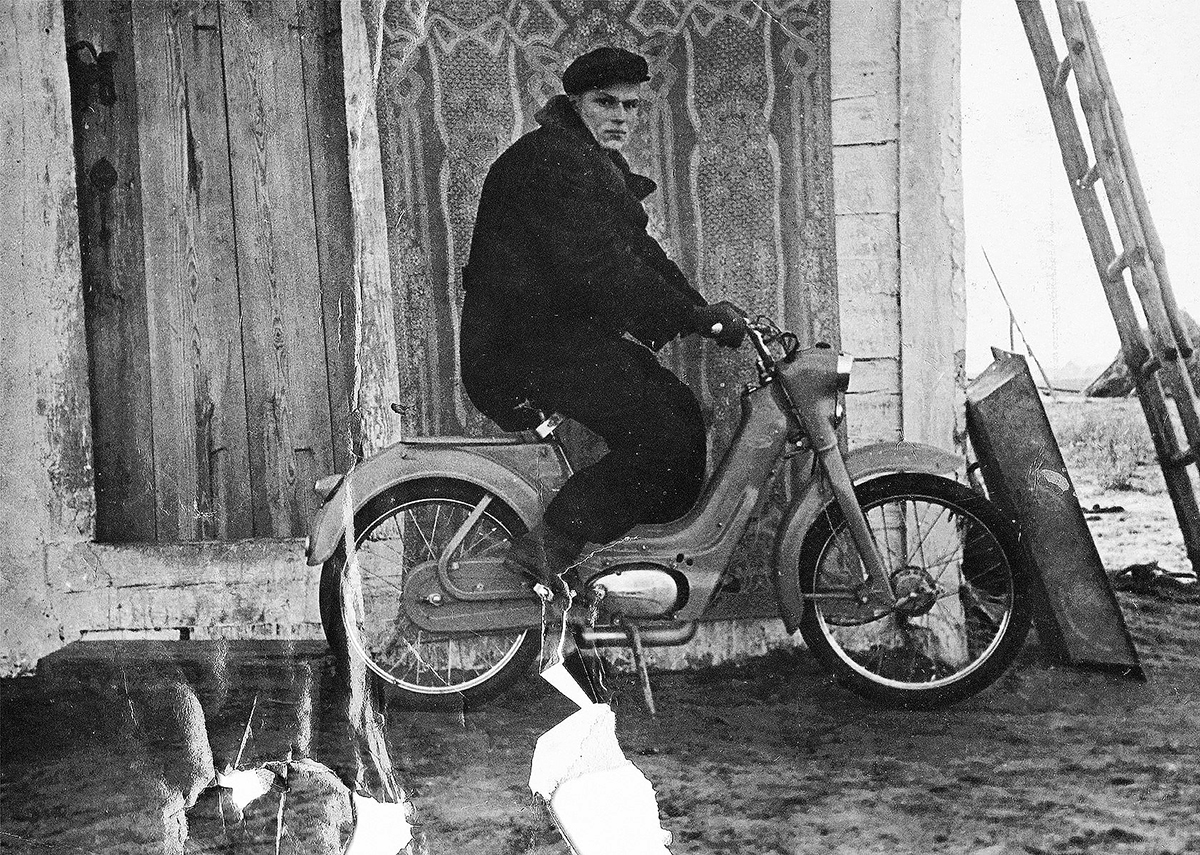

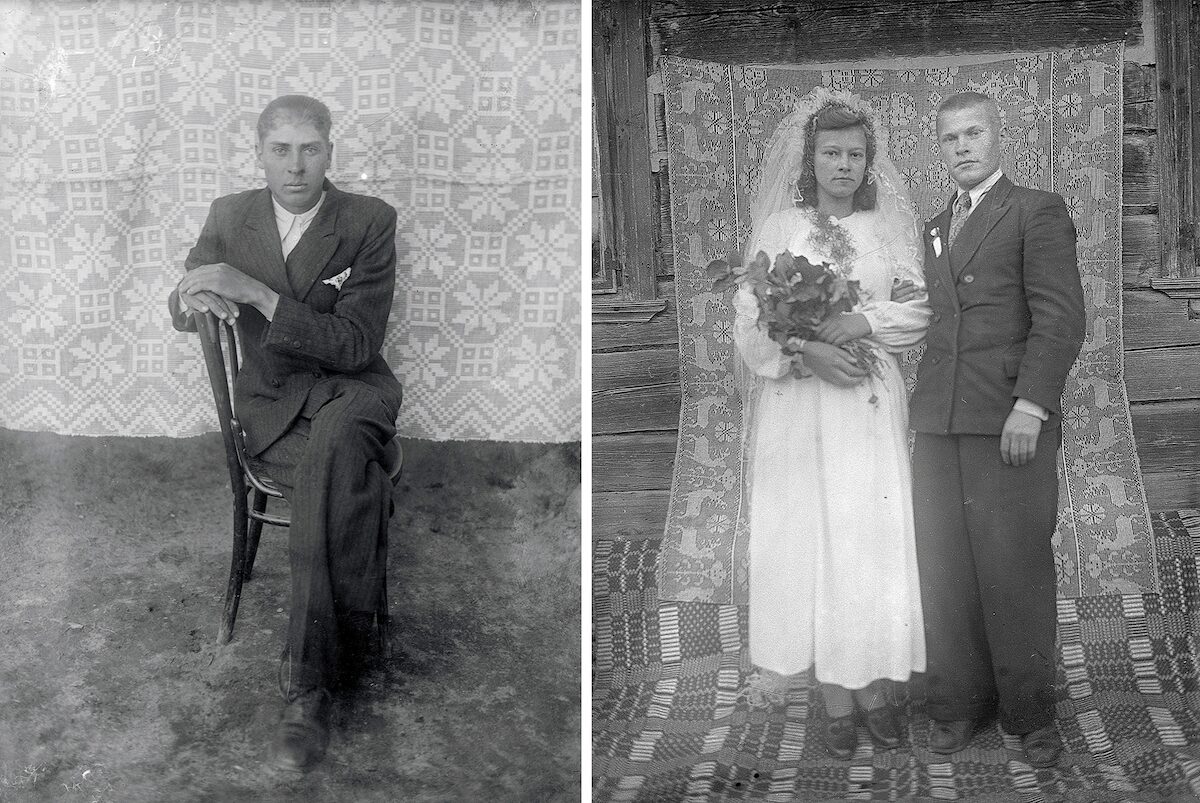

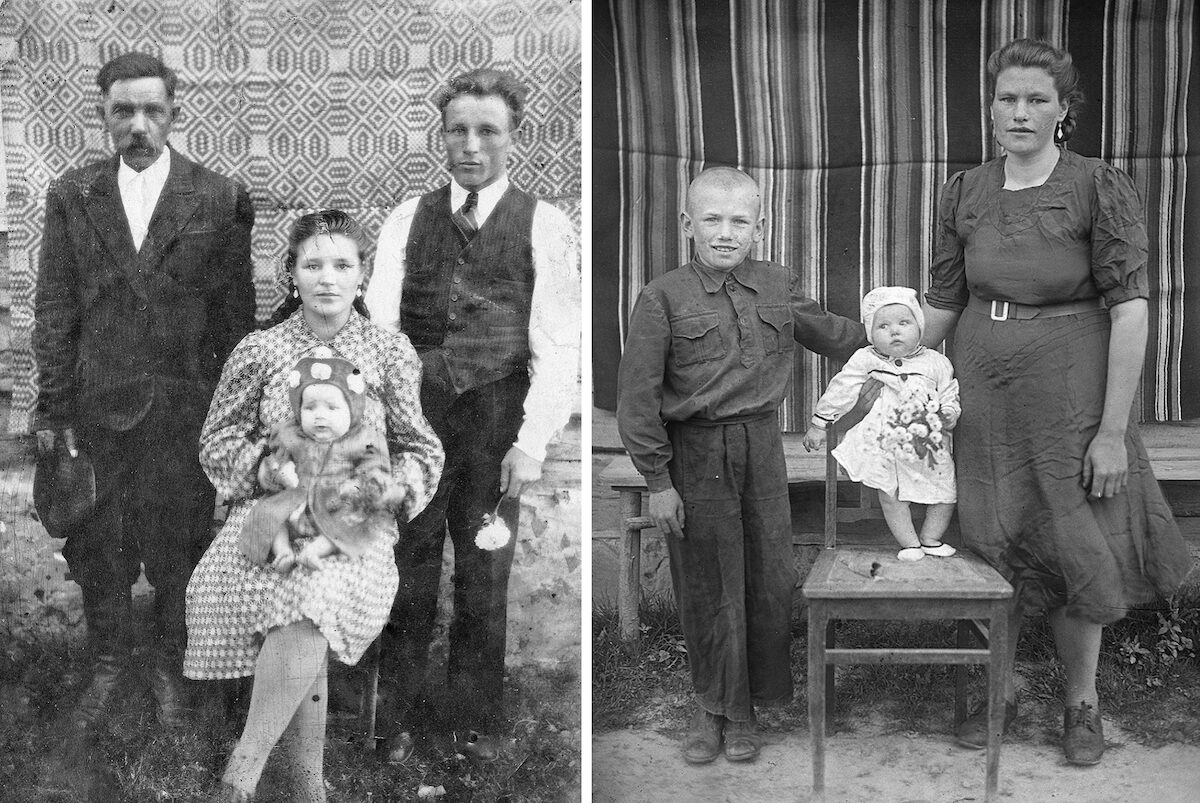

Für das Projekt Najlepšy bok (dt. Die beste Seite) hat die Initiative Fotos von Belarussen in der Provinz zusammengetragen, die sich in den 1920er und 1950er Jahren vor Webteppichen fotografieren ließen. Wir haben mit Lesia Pcholka gesprochen und zeigen eine Bilderauswahl.

dekoder: Wie kam es zum Projekt Najlepšy bok?

Lesia Pcholka: Najlepšy bok war unsere erste Sammlung und auch das erste Projekt, das vom VEHA-Archiv präsentiert wurde. Wir haben dafür dieses visuelle Thema ausgewählt, das Porträts von Menschen aus Belarus und dem Begriff der Schönheit nachgeht. Im Sammeln von Familienfotos sahen wir eine Möglichkeit, uns mit von allen geteilten Erinnerungen und den non-verbalen Seiten des Alltagslebens zu befassen. Diese Heimatfotografien sind soziale Artefakte, die die Identität, Werte und Ästhetik der Menschen einfangen und aufdecken, wie sie von anderen gesehen und erinnert werden wollen.

Es ging uns darum, die Menschen durch eine neue künstlerische Herangehensweise aktiv in die Bewahrung des kulturellen Erbes einzubeziehen. Für diese Idee waren die Webteppiche, die auf den Fotos der Sammlung Najlepšy bok als Hintergrund dienen, das perfekte Symbol.

Woher stammt die Tradition, Teppiche als Dekoration an die Wand zu hängen, und was verrät das über Belarus in diesen Zeiten?

Die Tradition, Teppiche als Wanddekoration aufzuhängen, entstand im ländlichen Belarus, vor allem zwischen den Kriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Fotos in unserer Sammlung Najlepšy bok wurden in Dörfern aufgenommen, oft von fahrenden Fotografen, die Webteppiche mit sich führten, um ein einfaches, mobiles Fotoatelier aufzubauen. Sie dienten als Hintergrund für Familienporträts, ähnlich wie die Kulissen in städtischen Ateliers.

Teppiche und Bettüberwürfe gehörten zu den schönsten Ausstattungsgegenständen in ländlichen Haushalten. Sie wurden von Frauen gefertigt, in Zeiten des Mangels und wirtschaftlicher Probleme. Das Weben war eine Notwendigkeit und zugleich eine Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken. Textilien standen für Schönheit, Behaglichkeit und den Traum von einem besseren Leben. Sie wurden als Teil der Aussteuer von Generation zu Generation weitergereicht und rückten so nach und nach ins Zentrum der Inneneinrichtung und der visuellen Kultur. Die Verwendung von Webteppichen als Fotohintergrund ist Ausdruck tief verwurzelter sozialer, wirtschaftlicher und politischer Gegebenheiten und zeugt zugleich von der starken Tradition des Textilhandwerks in der Region und von Praktiken des visuellen Erzählens.

Wer waren die „fahrenden Fotografen“?

Diese Fotografen reisten von Dorf zu Dorf, vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, und machten Fotos der dort ansässigen Menschen. Fotoateliers befanden sich in den Städten, und die Dorfbevölkerung hatte oft nicht die Möglichkeit oder das Geld, dort Porträts oder Familienfotos machen zu lassen. Das war nicht gerade billig und der Weg dorthin war beschwerlich. Die fahrenden Fotografen wurden oft in Naturalien bezahlt – mit dem, was es im Dorf gerade gab, etwa Milch, Eier und andere Waren.

Existiert die Tradition, Teppiche als Hintergrund für Fotos zu nutzen, heute noch?

Die Tradition, Menschen vor Teppichen zu fotografieren, ist nicht verschwunden; sie hat sich verändert. Viele haben noch Fotos von sowjetischen Wohnungen, in denen ein Teppich an der Wand hinter dem Sofa hängt. Non-verbale Alltagspraktiken verschwinden nie völlig, sie entwickeln sich immer weiter. Das ist das Interessanteste an unserer Arbeit. Gewohnheiten und visuelle Codes dienen uns dazu, dass wir uns über die Gegenwart und die Alltagspraktiken verständigen, die uns prägen und von anderen unterscheiden.

Wie entstehen Projekte bei VEHA?

Bevor wir anfangen, Fotomaterial zu sammeln, legen wir ein Thema fest. Bei unserer Recherche in zahlreichen belarussischen Archiven sehen wir, dass bestimmte Stilmerkmale und Szenen immer wieder vorkommen. Aber am wichtigsten ist, dass wir – sobald das Thema steht – erst einmal abwarten, was die Menschen uns schicken und erst dann Schlussfolgerungen ziehen.

Das betrifft auch die Datierung: Wir analysieren die Objekte, die bei uns eingehen, und dann können wir das Jahr und den Ort der Aufnahme ermitteln. So haben wir festgestellt, dass die Fotos in dieser Sammlung überwiegend in der Zwischenkriegszeit und vor allem im westlichen Teil von Belarus entstanden sind. Wir legen in unseren Texten zu den Projekten immer offen, dass unsere Schlussfolgerungen auf unseren Methoden beruhen und auch andere Herangehensweisen an die Geschichte denkbar sind.

Unsere Recherche beschränkt sich auf die Gruppe derer, die sich aktiv beteiligen und uns Fotos zusenden. Das sind zwischen 50 und 500 Personen.

Wie erfahren die Leute von der Fotosammlung?

Wir machen öffentliche Aufrufe, um Fotos zu sammeln: Alle Menschen können uns Bilder aus ihrem Familienarchiv schicken, wenn diese vor 1980 auf dem Gebiet des heutigen Belarus aufgenommen wurden und in eine der fünf bestehenden VEHA-Sammlungen passen.

Bei den ersten Sammlungen wie Najlepšy bok haben wir auch staatliche Museen und ethnografische Institutionen kontaktiert. Dank der Unterstützung von Medien und dem öffentlichen Interesse konnten wir die Materialien für das Buch innerhalb kurzer Zeit zusammentragen.

Selbst wenn wir ein Foto nicht in die Sammlung aufnehmen, fördert das Stöbern im Familienarchiv das Bewusstsein für das Familiengedächtnis und trägt dazu bei, dass die Bilder weiter erhalten bleiben. Wir sammeln keine Originale, nur digitale Kopien.

Aber VEHA ist mehr als nur ein Onlinearchiv. Wir wollen neue Sinnschichten im Alltag freilegen und die visuelle Geschichte von Belarus sichtbar machen. Wir heben die Rolle der einfachen Menschen in der Geschichte hervor und präsentieren Archivmaterial in zeitgemäßen, zugänglichen Formen.

Mittlerweile dürfte eine Kooperation mit staatlichen Stellen schwierig sein.

Heute kontaktieren wir keine staatlichen Museen mehr – auch deshalb, weil es unter den jetzigen politischen Umständen für sie womöglich nicht sicher ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber wir sind offen für die Kooperation mit europäischen Einrichtungen, die viele Fotos aus Belarus aufbewahren (auch wenn diese schwer auffindbar sind, weil sie oft fälschlicherweise Polen oder dem Russischen Reich zugeordnet werden). Trotz dieser Schwierigkeiten verfolgen und unterstützen die Menschen unsere Arbeit weiterhin und das VEHA-Archiv ist seit 2017 bis heute aktiv.

Zurzeit bereiten wir mit der Arsenal-Galerie in Białystok ein neues Buch mit dem Titel Ruinen von Belarus vor. Kürzlich ist unsere Arbeit in einer der umfassendsten Publikationen über belarussische Fotografie gewürdigt worden.1 Die Anerkennung durch die akademische Gemeinschaft und die Unterstützung durch so seriöse Institutionen wie Arsenal sind für uns ein sehr großer Ansporn.

Wir sind ja im Grunde immer noch Erinnerungsaktivistinnen, eine kleine Gruppe von Frauen, die ein Onlinemuseum der belarussischen Geschichte aufbauen.

Rechts: Dorf Holjawitschy, Baranawizki Rajon, Breszkaja Woblasz. Privatarchiv Aljaxandr Huk. / Fotos © VEHA-Archiv, Sammlung Najlepšy bok

Rechts: 1940, Nawassjolki, Hrodsenski Rajon, Hrodsenskaja Woblasz. Familie von Franzischek Martulja. Historisch Ethnografisches Museum Hlybokaje. / Fotos © VEHA-Archiv, Sammlung Najlepšy bok

Rechts: 1950-1952, Dorf Puhatschy, Waloshynski Rajon, Minskaja Woblasz. Privatarchiv Dsmitry Sjarebranikau. / Fotos © VEHA-Archiv, Sammlung Najlepšy bok

Rechts: 1950-1952, Dorf Puhatschy, Waloshynski Rajon, Minskaja Woblasz. Privatarchiv Dsmitry Sjarebranikau. / Fotos © VEHA-Archiv, Sammlung Najlepšy bok

Rechts: 1950-1952, Dorf Puhatschy, Waloshynski Rajon, Minskaja Woblasz. Privatarchiv Dsmitry Sjarebranikau. / Fotos © VEHA-Archiv, Sammlung Najlepšy bok

Rechts: 1950-1952, Dorf Puhatschy, Waloshynski Rajon, Minskaja Woblasz. Privatarchiv Dsmitry Sjarebranikau. / Fotos © VEHA-Archiv, Sammlung Najlepšy bok

Rechts: 1946, Budslau, Mjadselski Rajon, Minskaja Woblasz. Hanna Sadouskaja, Erstkommunion. Privatarchiv Lesia Pcholka. / Fotos © VEHA-Archiv, Sammlung Najlepšy bok

- Siarhiej Hruntoŭ, Photography and the Culture of Memory among Belarusians in the Second Half of the 19th – Early 21st Century, Belarusian Science, 2023. ↩︎