-

Zensierte Medien – Journalisten in Gefahr

Russland führt den Krieg in der Ukraine auch als Informationskrieg: Die eskalierende Aggression nach außen geht einher mit immer stärkerer Repression nach innen. Unabhängige Medien und Journalisten in Russland sind in…

-

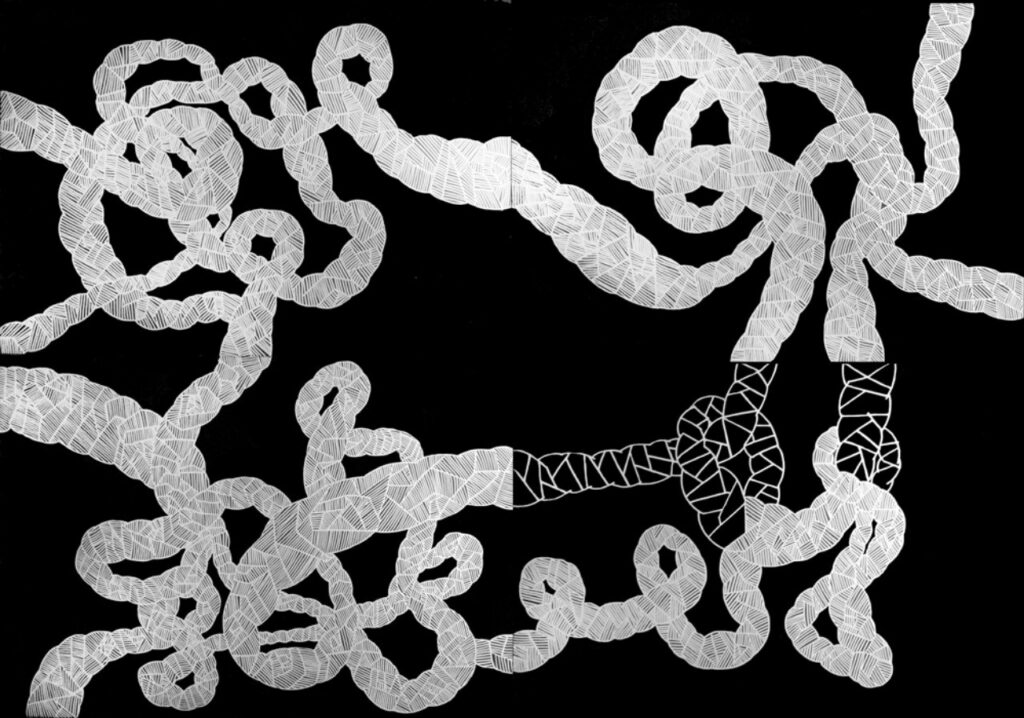

GegenDruck

Niemand weiß derzeit, wann und wie der russische Krieg gegen die Ukraine endet. In jedem Fall wird die Welt danach nicht mehr so ausschauen wie zuvor, wir stehen an einer…

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung