-

„Die Macht sind wir, und wir werden dieses Grauen stoppen“

Heute soll das Urteil über Wladimir Metjolkin und drei weitere Redaktionsmitglieder des Studentenmagazins Doxa gesprochen werden. Seit einem Jahr sind sie unter Hausarrest. Metjolkins Schlusswort vor Gericht – eine flammende…

-

Totale Aufarbeitung?

Welches Gedankengut hat Russlands Krieg in der Ukraine den Boden bereitet – und wie kann eine Aufarbeitung aussehen, wenn der Krieg vorbei ist? Eine kontrovers diskutierte Analyse des Politologen Wladimir…

-

BYSTRO #36: Putinismus und die frühere Sowjetunion – ein Vergleich

Der russische Präsident Wladimir Putin möchte die Macht und den Einfluss der früheren Sowjetunion wiederherstellen. Ein Krieg gegen die Ukraine und die Isolation Russlands sind offenbar kein zu hoher Preis…

-

Das Massaker von Butscha

Warum die Gräueltaten von Butscha nicht bloß Kriegsexzess sind, sondern System haben: eine Einordnung des Soziologen Grigori Judin.

-

„Der Krieg mit uns selbst“

Komplexe, Schuldgefühle, Reue: Wie sehen sich die Belarussen im Angesicht eines Krieges, den sie anscheinend nicht wollen, der aber auch von ihrem Land aus geführt wird – das erklärt und…

-

Die Rache der verdrängten Geschichte

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagt der Journalist Maxim Trudoljubow im Exilmedium Meduza, tritt verdrängte Geschichte wieder ans Licht. Will Russland eine Zukunft haben, so müsse es endlich seine…

-

Bystro #35: China und Russland – eine antiwestliche Allianz?

China zögert mit einer klaren Positionierung zum russischen Krieg in der Ukraine. Bleibt Peking seiner demonstrativen Moskau-Freundschaft treu? Oder sind die Wirtschaftsbeziehungen zum Westen womöglich wichtiger? Ein Bystro mit dem…

-

„Niemand wird das Russland jemals verzeihen”

Die Band Okean Elzy gilt in der Ukraine als Kultband. Ihr Frontmann und Sänger Swjatoslaw Wakartschuk reist selbst während des Krieges, um seine Landsleute mit seinen Songs zu unterstützen. Ein…

-

„Sie haben die Zukunft zerbrochen“

Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow, Chefredakteur der Novaya Gazeta, spricht mit der Journalistin Katerina Gordejewa über den Krieg in der Ukraine: Warum er damit gerechnet hat, und inwiefern dieser nun nicht nur…

-

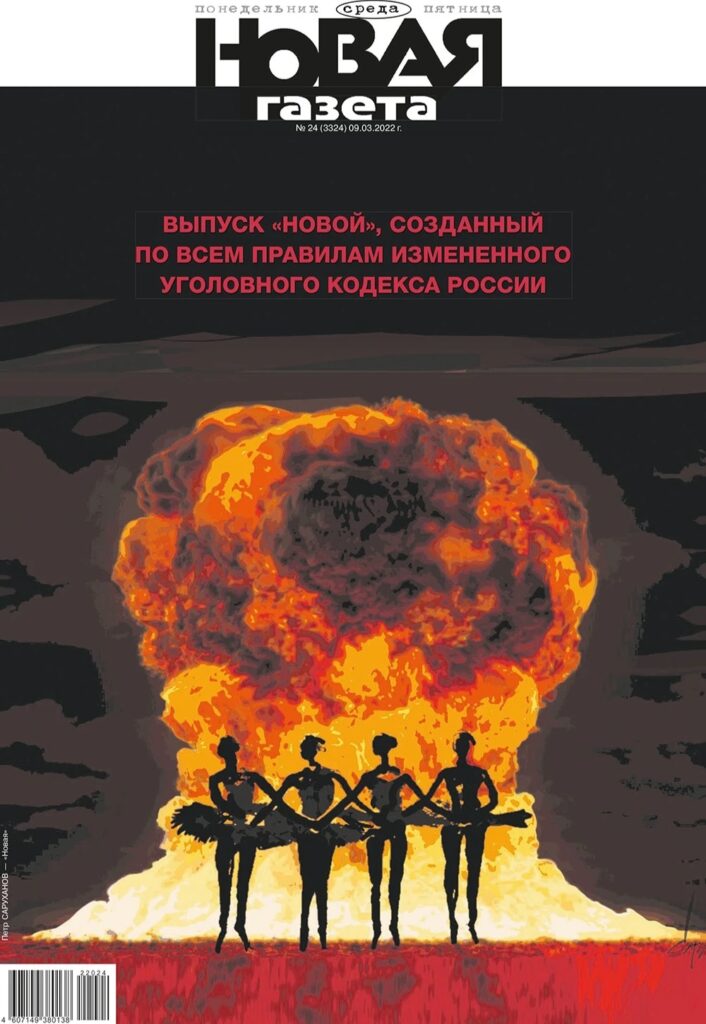

Novaya Gazeta: Cover mit Chuzpe

Die Novaya Gazeta überrascht immer wieder mit kreativen, schlagkräftigen Titelseiten – selbst unter aktuellen Zensurbedingungen. dekoder präsentiert eine Auswahl.

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung