-

„Das ist ein Krieg, in dem die Bevölkerung nur verlieren kann“

Der Schriftsteller Dmitry Glukhovsky wurde in Russland zur Fahndung ausgeschrieben. Dem Bestseller-Autor wird die „Diskreditierung der russischen Armee“ vorgeworfen. Glukhovsky hat sich immer wieder öffentlich gegen den Krieg ausgesprochen, auch in diesem…

-

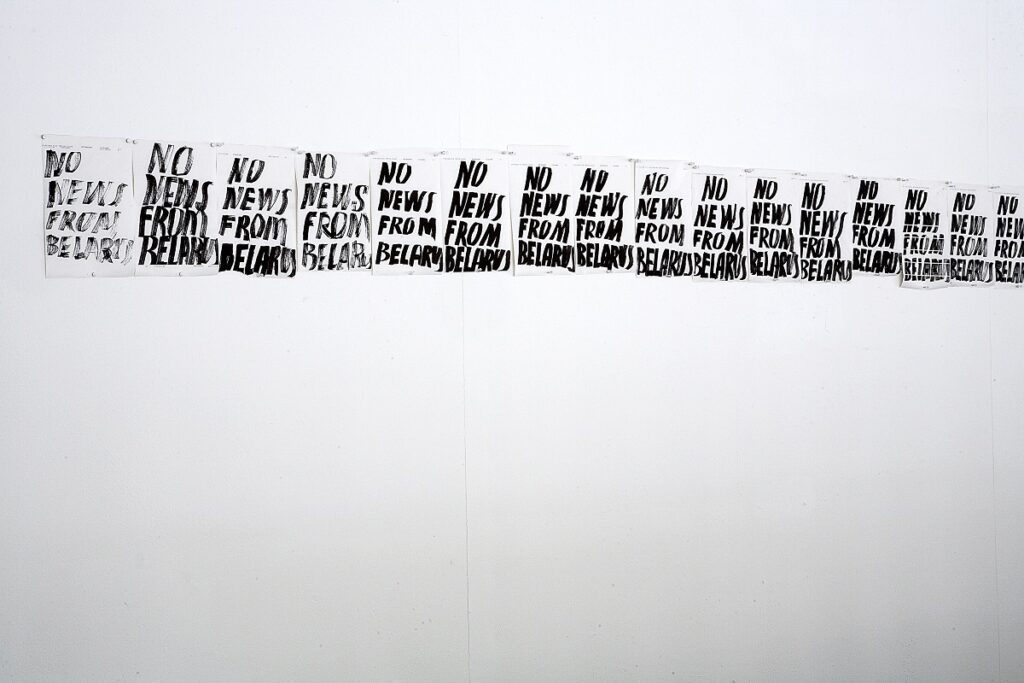

Yes Future No Future – erfahrungen nichtlinearer ansichten

Wie kam es zu dem, was jetzt ist: In seinem Essay beschreibt der belarussische Autor Maxim Shbankou die längst vergangenen Jahre des kulturellen und geistigen Aufbruchs im unabhängigen Belarus. Und…

-

Krieg im Namen des Sieges von 1945

Der „Tag des Sieges“ der Sowjetunion über NS-Deutschland jährte sich 2022 zum 77. Mal. Für den Politikwissenschaftler Sergej Medwedew ist der 9. Mai zu einem religiösen Kult geworden – der nun…

-

„Für Putin ist die Ukraine eine existenzielle Bedrohung“

Warum Putin den Krieg als Selbstverteidigung sieht, die „Russische Welt“ eine leere Idee ist und wie es nun mit der Ukraine weitergeht: Der Soziologie Grigori Judin im Interview mit Katerina…

-

„Russland wird aufs Schrecklichste verlieren“

Wie sehr Russland heute dem Deutschland der Zwischenkriegszeit ähnelt, wie Propaganda das Nichtstun fördert und warum man derzeit nicht viel auf russische Meinungsumfragen geben sollte: Der Soziologe Grigori Judin im…

-

Einigkeit der Uneinigen

Lukaschenko und Putin demonstrieren im Krieg gegen die Ukraine gerne Geschlossenheit. Aber wie weit geht diese scheinbare Einigkeit für den belarussischen Machthaber, der auch immer wieder nach Ausbruchsmöglichkeiten aus der…

-

Warum sind so viele Russen für den Krieg?

Lewada-Soziologe Denis Wolkow präsentiert aktuelle Umfragen, wonach mehr als 80 Prozent den Krieg in der Ukraine unterstützen – und schaut sich diese Zahlen genauer an.

-

RIA Nowosti: Programm zur „Entukrainisierung“?

Der Propagandist Timofej Sergejzew verbreitet auf der Seite einer staatlichen Nachrichtenagentur, dass die meisten Ukrainer „passive Nazis“ seien, das Land deshalb „entukrainisiert“ werden müsse. Wer ist der Autor? Wie wichtig…

-

Was können wir denn dafür?

Anton Dolin hat eine Antwort auf „die für viele Russen so quälende Frage“ nach der eigenen Schuld: Das Ungeheuerliche gab es bei Putin schon von Anfang an – und es…

-

„Der Sport befindet sich nicht jenseits der Politik“

Der belarussische Fußballtrainer Oleg Dulub, aktuell beim ukrainischen Erstligisten FK Lwiw unter Vertrag, spricht in einem Interview über den Fußball in der Ukraine, über seine Eindrücke aus dem Krieg in…

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung