-

Bilder vom Krieg #6

Fotografische Perspektiven auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Lisa Bukreyeva

-

Ich sehe das, was in meinem Garten ist

„Ich will aber nicht warten.“ – In ihrem Essay plädiert die belarussische Autorin und Kuratorin Tania Arcimovich dafür, die komplexen Herausforderungen einer belarussischen Zukunft trotz aktueller Ungewissheiten anzugehen und dafür die…

-

Kontaktprellen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Sergej Samoilenkos Leben in vielerlei Hinsicht zerbrochen. In einem sehr persönlichen Text beschreibt der Lyriker und Übersetzer, wie sich manche seiner Freunde und Kollegen…

-

Goliath hat gewonnen. Ein Tagebuch von Xenia Lutschenko

Wenn alles aussieht wie immer, aber nichts mehr so ist wie zuvor: Xenia Lutschenko rekonstruiert in diesem Tagebuch ihren Moskauer Alltag nach dem 24. Februar – bis sie Russland Anfang…

-

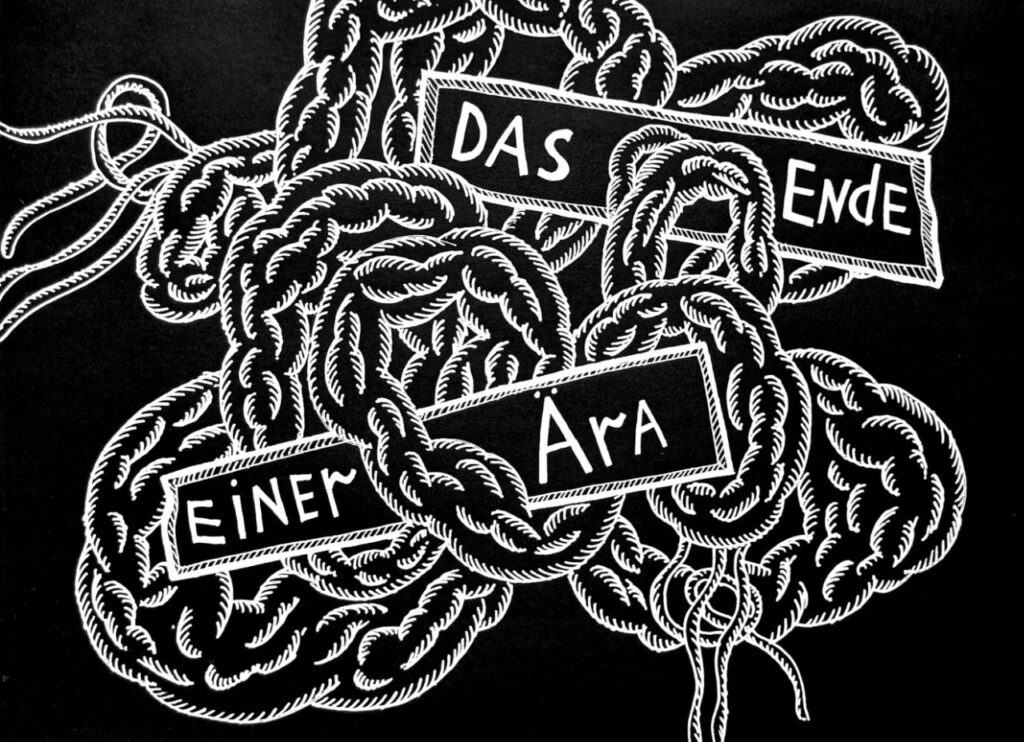

Krisendämmerung

Zerbricht die Einheit der belarussischen Opposition? Seit geraumer Zeit formieren sich die Kritiker der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja – in den eigenen Reihen. Haben sie überhaupt eine Chance? Wie ist der…

-

Cancel Culture im Namen des „Z“

Die letzten Nischen verschwinden: Zahlreiche Kulturschaffende haben Russland seit dem 24. Februar verlassen. Nun musste auch das renommierte Moskauer Theater Gogol Center schließen. Und Alexander Baunow fragt auf Telegram: Wer…

-

„Ich liebe mein Land, auch wenn ich den Staat hasse“

Aus dem Exil in den USA heraus hat die populäre russische Band Little Big den Antikriegssong Generation Cancellation veröffenlicht. Ilja Prussikin, Sänger der Band, spricht im Interview mit Holod über…

-

Bilder vom Krieg #5

Fotografische Perspektiven auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Igor Chekachkov

-

„Jeder, der der Ukraine irgendwie helfen kann, sollte es tun“

Könnte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko eigene Truppen in den Krieg gegen die Ukraine schicken? Diese Frage analysiert der Journalist Igor Lenkewitsch und fragt, was es für die belarussisch-ukrainischen Beziehungen…

-

Im Schienenkrieg gegen Putin

Brennende Schaltschränke, gestörte Fahrplansysteme, Hackerangriffe: Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sabotieren Belarussen die Eisenbahnstrecken ihres Landes. Wer steckt dahinter? Wie gehen die Machthaber gegen die Aktionen vor?…

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung