Максим Жбанков родился в Минске в 1958 году и сделал себе имя в Беларуси благодаря острой и проницательной полемике в качестве культурного критика и культурологa. С 2011 по 2015 год он был одним из организаторов кинофестиваля Bulbamovie, проходившего в Варшаве.

В своем эссе, наполненном поп-культурными реминисценциями, Жбанков возвращается ко времени интеллектуального и культурного пробуждения независимой Беларуси, о чем он мечтал еще будучи молодым человеком в Советском Союзе. Пробуждение, однако, часто шло вразрез с политическими событиями и консервативными ментальными установками. На фоне войны в Украине и радикализации политической системы в Беларуси он задается вопросом о том, чего еще стоит и что может означать разговор о будущем? И вынужден констатировать: «Тут не просто нет будущего. Тут нет даже настоящего настоящего».

Эссе написано специально для проекта декодера «Беларусь: загляруть в будущее».

Время кончилось в 2020-м, когда Джордж Оруэлл cгорел от зависти. Катастрофичную беллетристику враз списала в утиль лента беларуских новостей. Одновременно усохли все прочие страшилки – от «Процесса» до «Приглашения на казнь» с «Архипелагом ГУЛАГ». Хэппи-энд сдох, небо в алмазах оказалось черной дырой. Смотреть некуда. Списать негде. Партитуры обнулились. Мем сезона: «Стоять, бояться!» Все, стоп. Все в стол. Нет, глобус крутится-вертится. И кофе-брэйки по расписанию. И раз зима – значит, скорее всего, будет лето. Просто на этом вокзале билеты в завтра уже не продают. И не факт, что когда-то продавали. Может потому, что это никакой не вокзал. Так, будка мороженщика близ провинциального шапито.

Если вдуматься, своего будущего у меня никогда не было. Ну, как – никогда? Полжизни точно. Как там учили? «Вот, смотри, вырастешь…» И что? А ничего. Будешь большим. Мелкого тащили в садик, ехать было долго и папа-физик вечно опаздывал в свой институт. Потом школка, бегу на перекресток, подскользнулся больно коленкой об лед, а тут черное авто. Вроде как тормозит. Уфф. Уцелел. Можно успеть на урок. Дальше – больше. Новые вводные. И все чужое. Зачем? Так надо. Два года армейского долга. Универ. Диссертация (было скучно, потому написал за пол-срока). Кафедра. Свадьба. Ну и все такое.

Будущее делали другие: коммунистические зомби с парадных портретов, начальство в остроносых туфлях и костюмчиках с блеском, отважные застройщики, под ноль зачищавшие старый Минск, и культурные контрабандисты, готовые в срок доставить в коммунистический рай свежую дозу рок-н-ролльной отравы. Короче, все, кто хоть на что-то влиял и кроил глобальную матрицу в меру своего азарта и разумения. Точно не я – джинсовый статист в спектакле чужой режиссуры. Свежий кирпич в стенке неясного предназначения. Не то гипермаркет, не то мавзолей.

Будущего я не заказывал, будущее заказывало меня. И оставалось лишь три варианта: упасть шпалой под этот поезд, бежать впереди паровоза или уйти на обочину. Нормальной для любого жителя Страны Советов образца поздних 1970-х формой присутствия в зоне чужих шумов и запредельных сигналов, в поле культуры, под завязку забитой продуктами жизнедеятельности внешних программеров, первоначально и неизбежно была пионерская зависимость. Дальше – подростковая инаковость. И, для самых дерзких – зрелая и осознанная отдельность. Практики внесистемной самоидентификации. Из знаменитой трехчленки sex and drugs and rock’n’roll первое было еще невнятным, второе – недостижимым. Зато третий компонент отжигал вовсю.

Взамен краснознаменному «Время, вперед!» – уже тогда напрочь лишенному стартового героического пафоса и размененному на косноязычные речевки с высоких трибун – пришел приватный культурный дизайн. Какое еще светлое завтра? Какой коммунизм? Какие субботники? Время петляло и кружилось. Разлеталось на треки Led Zeppelin и мантры The Doors. А единственным важным порядком дел стал режим вещания польского радио. Где день в день с выходом альбома полностью прокрутили пинкфлойдовский «The Dark Side of the Moon».

В стране торжественного марша на месте нам было отведено культурное плато, где все опаздывало. Но, как ни странно, приходило точно в срок. Слушать Леннона с Маккартни я начал с конца: с коллажного белого и гранд-финала «Abbey Road». Просто как приплыли в руки магнитофонные отписки — так и отожглось. Так и покатило. Переплетенную ксерокопию новомировского «Мастера и Маргариты» нашел на скамейке в центровом парке. Отличное место полюбить чертова кота с браунингом. А белые майки красил в тазике на кухне, связав узлом – как британские хиппи из потрепанного журнала «Англия».

Пока бредовые планировщики лепили нам перспективы, мы жили в самодельном сегодня. И его вполне хватало для счастья.

Здесь, в этом стоп-кадре щенячьего угара, не было чувства потери контроля. Потому что контроля не было совсем. С комсомольского собрания мы вывалились в земляничные поля. И остались там ловить жуков и курить одуванчики. Кайфовать в отцепленном вагоне.

Побед не ждали, потому что победа уже случилась в наших патлатых головенках. Низовая самоидентификация напрочь отбивала желание возглавить процесс и думать пятилетками.

Важней было разобраться, что за дописка на свежей кассете с «роллингами» – Family или Country Joe? И кто, в конце концов, придумал про мальчика Бананана?

Верхушечные маневры и улыбки с мавзолея занимали первые полосы газет. Но по факту значили не больше, чем сеанс утренней гимнастики из радиоточки. Даже когда пришел Горбачев. Перестройка звучала как дурная рокировка власти. Плюс включенные депутатские микрофоны по всему нашему безразмерному микрорайончику. Время не ускорилось. Просто вернули Солженицына, издали Бродского и в Карабахе разменяли совок на пули.

Народные фронты? Они бились за плохо прописанное вчера и мутное нынче. Впрочем, как и их противники. Разница была в цвете флагов и комплекте героев. Будущего опять не было. Звал неясно кто и невнятно куда. В это кино я не хотел: у меня уже было свое.

Хореография реформаторов с консерваторами казалась битвой бумажных драконов, пока я слушаю Джими Хендрикса.

Что было дальше? Дальше было вчера. Все то же самое, только вместо краснознаменного советского завтра к нам приехало колхозное беларуское ретро. То самое, которое нынче активно притворяется военно-полевым полицейским триумфом.

Большое время не остановилось, оно начало ловить собственный хвост как дурной котенок. Сперва пошли демонстранты. Потом автозаки. Потом раздали кредиты и расцвела ипотека. А после опять демонстранты. И еще автозаки. И по пятнашке за репосты. И картошка стала невыездной. И в Украине опять «нацисты».

Но тогда, на рубеже веков, в сфере культурки все было ярче и разнообразней. Мы разбирали архивы и осваивали пропущенное. «Железный занавес» куда-то исчез. Цензура усохла. За рок-н-ролл перестали сажать. Европа стала ближе, а границы — прозрачней. Богеме раздали британские журналы, черные джинсы и польские пластинки. На фоне этого поп-культурного счастья то, куда нас двигали сверху, оказалось для отдельно активных граждан еще более безразличным. И неизменно невнятным.

Движ в стиле отвязных beautiful people оставался лучшей техникой психологического комфорта и точной самозащитой от очередных мобилизаций. Минимальность карьерных возможностей и ноль способов влиять на порядок вещей вполне компенсировались отказом державы править твои личные планы. Жить декором можно было дальше, поскольку декора становилось все больше. И жилплощадь твоих транзитных снов расширялась от Порто до Стокгольма.

Но тут опять не про будущее. Никак не про завтра. Поскольку весь этот джаз звучал здесь и сейчас. На наших нижних этажах.

И кто знал, что курят там наверху. Да и остался ли там кто живой?

Легко прочесть это как стагнационный ступор или народную депрессию. Договорную игру в социальную стабильность: «Вы не жжете – мы не давим». Но мне ближе обозначить такой порядок как культурный дофенизм. Мерцающее присутствие отдельно взятых пиратских радиостанций там, куда не добивают глушилки.

Да, это игра в метафоры, но никак не вербальное позерство. Просто попытка поймать в словесные конструкции оттенки смысла. Гибридное состояние культурного дайвинга с переходом в эмоциональный штопор.

Хотя в разрывах смысла тоже есть смысл. И в параллельных сферах иногда светло. Вот и у нашей провинциальной диктатуры имени пограничного президента был свой бархатный период. Где-то в начале второй декады этого века сложился негласный паритет двух независимостей – низовой и верхушечной. Тихое признание взаимной несовместимости олдскульного режима и нового креативного класса. Мы можем друг без друга настолько, что не наступаем друг другу на мокасины.

Близко, но не вместе. Как бы цельная нация. До первого протеста. До первой посадки.

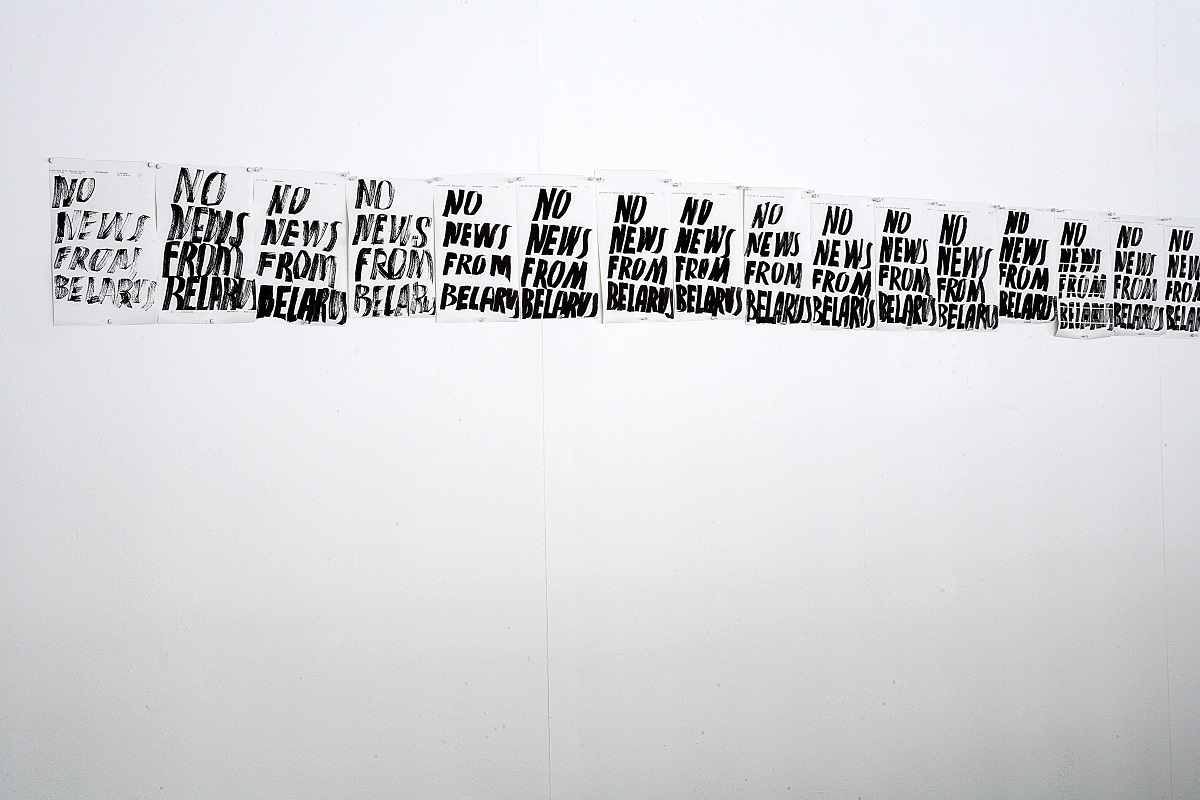

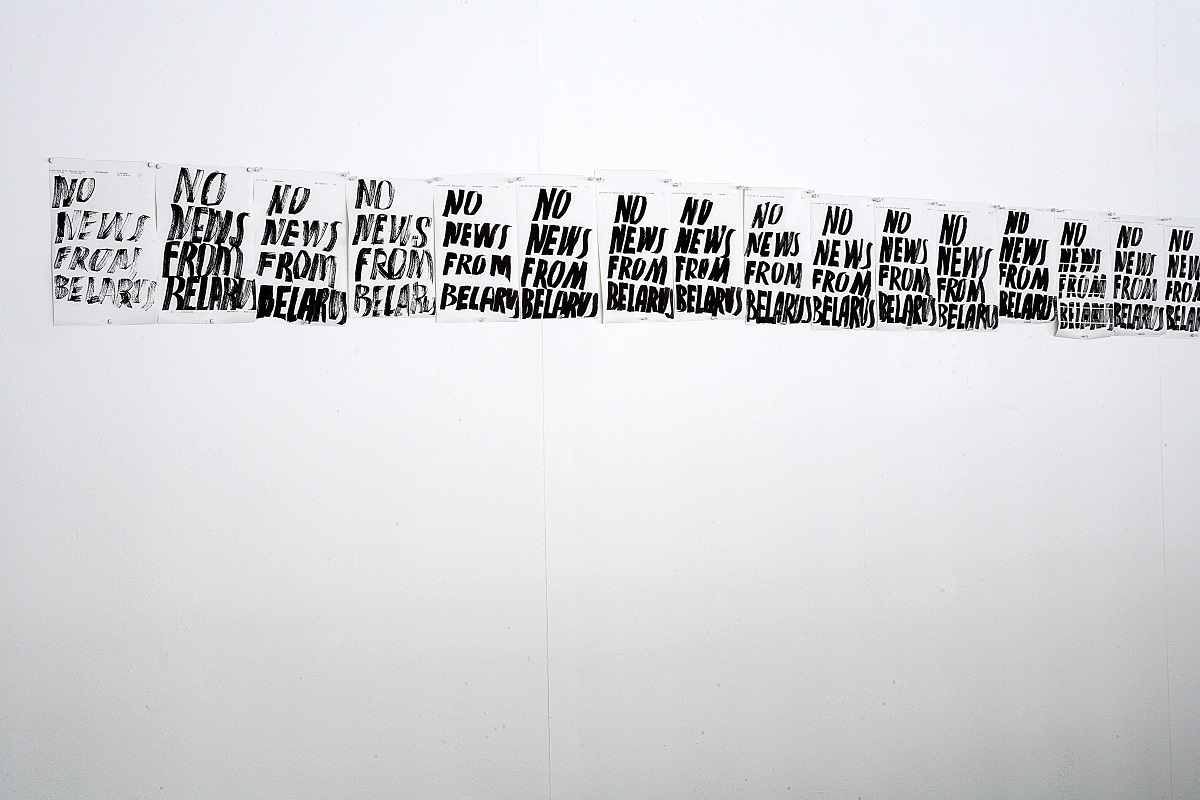

Это был чудной мир сквозь мир. Хореография сквозного пересечения высоких технологий и силового балета. Хайтэк дэнсинг в обезьяннике. Инопланетяне уже прибыли и согласились считаться меньшинством и чисто декоративной породой. No News from Belarus – как меланхолично заметил один беларуский артист. Опять совок, только прокачанный. Две тормознутых реальности – административную шизу и креативный хаб – периодически сшивали на живую нитку госбезопасность и Венецианская биеннале. Наскоро. Ситуативно. Наспех.

Разрулить тему и закрыть вопрос, пока никому не пришлось делать больно.

Что случилось в штормовом 2020-м? Обрыв конвенций. И верхний этаж с воплями, матом и стрельбой обрушился вниз. Наверное им прибредилось, что подвал затеял переворот и захотел стать пентхаузом. Возможно, в какой то момент так оно и было. Нет, правда, ну как можно не хотеть стать пентхаузом? Все ж хотят.

Взбесившейся вертикали мутной власти оказались недоступны две простых идеи. Первая:

в горизонтали нет ничего плохого. И вторая: главный враг вертикали – сама вертикаль. Агрессивный гоп-бэнд развалил управление страной, а виноватыми оказались те, кто чистил мандаринки и просто хотел переклеить в детской обои.

В итоге спор случился не о том куда жить, а про то, с кем быть. Все очень просто: они нам не могут простить, что мы умеем без них.

Колхозную элиту душат собственная бездарность, агрессивное самолюбование и полное отсутствие воображения. Поэтому охота все отмотать назад. Где понятно. И изобразить, что горизонтальные люди – статистическая ошибка. Все, что приходит в эти несчастные ушибленные телевизором головы – «нас не любят, потому что им проплатили».

Тут не просто нет будущего. Тут нет даже настоящего настоящего.

Так в чем смысл беларуской перспективы? В том, что одной на всех версии здесь не сложилось. Нация живет в перманентном несинхроне. Через стенку, но в разные стороны.

Почти берлинский расклад: S-Bahn vs U-Bahn. Разноэтажный траффик. Сверху – попытки рулить – (как бы) прагматичная полит-хореография и/или истеричная пляска боевого пропагандистского словаря. Внизу – мозаичный приват из осколков прежней жизни.

Поезда не просто на разном уровне. Они в разные стороны и с разной пассажиро-загрузкой. Существенно, что это ни разу не общий поезд. Да и вагоны разные. И речь уже не про «лучше-хуже». Это разные системы жизнедеятельности. Разные формы жизни. Как рыбы и кролики.

Будущее растет сразу во все стороны. И единым ему не быть. К счастью.

И вот тут главное: будущее есть не потому, что его кто-то придумал лучше, чем другие. Оно вообще не план и не сценарий. Это наличный ход поверх мертвых концептов. Другая жизнь, которая не боится меняться. Естественный опыт транзитного жильца нестабильных социальных сдвигов. Его смысл – размытость маршрута и неочевидный горизонт смыслов. Состояние открытого поиска и перманентной дегустации вариантов.

Его нельзя возглавить и у него нет начальника. Это необратимая смена слайдов и постоянный апгрейд источников вдохновения и энергетических ресурсов. Настоящее будущее убивает наши иллюзии. И никогда не бывает стопроцентно удачным.

Это рост траблов и катастроф. Упражнения в сложности. Или драмеди нон-стоп.

Будущего нет, потому что оно уже здесь. А наш общий театр остается театром, просто теперь это шоу можно смотреть без страха блевануть. Что спасает? Мы получили право на голос, свободу маневра и пропуск на сцену. Что пугает? Ровно то же самое.

Из хорошего — ротация игроков, свобода свалить, эффект сопричастности и перманентный набор в герои сезона. Из плохого – кто-то постоянно пропускает реплики, падает в зал, путает роли и норовит шмальнуть боевыми.

Свое завтра нынче каждый – как умеет – живет отдельно. И нация – не парадный расчет, а просто хорошо обустроенное поле для общего джаза. Взамен зашуганной казармы – растрепанная колода цветных идентичностей. Посткино. Телеграм-стайл для посттоталитарного общества.

Апокрифы неизбежны. Мутации желательны. Децентровка гарантируется.

Тоталитарный театр подгорает – но плакать по нему, по большому счету, некому. Кроме пожарных, билетерш и жонглеров баллистическими ракетами.

Развалили матрицу. А креатив остался. Им больше нечего делать вместе.

Представьте «Титаник», палубы которого разлетаются как пляжный домик в ураган. Ну какое у них общее будущее? Общего всего ничего: океан, буря, айсберг. Да еще вполне предсказуемый трындец. График которого, опять-таки, на разных палубах свой.

Смысл этой версии будущего – в конце единого маршрута и общей сказки. А также в общем неверии в сказки и сказителей. Нет, юзеры бреда останутся. Но реальность их легко поправит.

Она приедет на путинских танках и привезет очередную бригаду отравленных придуманным прошлым. Чтобы закопать их в холодных украинских полях. Или выведет тебя покурить в паузе канонады. Посчитать высокие звезды – золото на голубом. И порадоваться, что дожил до рассвета.

Что объединит? Что свяжет нас всех на этих расстрельных ветрах? Не новая цельность, а новый шквал разрывов. Стабильность нестабильности. Мы уже завтра. А дальше думать некуда.

Жильцов настоящего, заброшенных в нечаянный катастрофично прекрасный расклад – беженцев и политзэков, стрелков и поэтов, перформеров и киберпартизан, IT-джедаев и уличных виолончелисток, мятежных рестораторов и подпольных артистов – спасет не новое шапито, а его блестящее отсутствие.

Время прямой сборки и острого выбора. Возможность странной рифмовки и спонтанных созвучий. Мозаичный outside. Пространство ситуативных коллабораций. Логика easy riders.

Ближайший ориентир? Понять и полюбить сквозняки и пробелы как зону личного драйва и частных закосов.

Базовый смысл? Контроль за своей частной ситуацией. Обустройство самоопределения. Личного – то есть общественного.

«Imagine there’s no heaven…» Очкастый битл Джонни-Джон знал, что сказать.

В пустое небо проще взлететь.

Как быть? Жить после сгоревшего шоу. Затачиваться под новый мир. Бинтовать огнестрельные и ножевые. Пробовать пепел на вкус. Подбирать гильзы и хоронить матрицы.

Нет канонов, есть конструктор смыслов. Сад расходящихся тропок. Каждый сам себе Борхес. Каждый сам себе Будда.

Спасибо хаосу. Порядок убьет себя сам

Читайте также

У БАРЬЕРА? РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЕ ДИСКУССИИ

Беженцы на границе Беларуси и ЕС. Фотосвидетельство гуманитарного кризиса