«Диаспору можно характеризовать как застывшую в 2020 году, а внутри Беларуси идут изменения, которые можно обобщить понятием “новая нормальность”», — говорит профессор, доктор социологических наук Андрей Вардомацкий, создатель и научный руководитель Беларуской аналитической мастерской.

Расположенная в Варшаве мастерская провела социологическое исследование «Информационные коконы внутри Беларуси и за ее пределами». Социологи хотели проследить динамику изменений общественного мнения о ситуации в Беларуси. Они спросили людей об их взглядах на политику, войну, Европу и Россию, экономику страны.

Глубинные интервью прошли в первой половине 2024 года, на вопросы ответили более 60 мужчин и женщин старше 18 лет, живущих во всех областях Беларуси. В свою очередь, представления о взглядах диаспоры социологи составляют по регулярным исследованиям фокус-групп, проводимых в разных странах, где сейчас живут беларусы.

Авторы исследования пришли к выводу, что уехавшие и оставшиеся беларусы живут в разных информационных коконах по ключевым вопросам общественной дискуссии. Эти коконы формируют и сами потоки информации, и обстоятельства ее получения, и наличие (или отсутствие) личных впечатлений.

О том, насколько по-разному они видят мир, увеличивается ли этот разрыв со временем и может ли достичь точки невозврата, автор дekoder’а Елена Айс поговорила с профессором Вардомацким.

«У одних мировоззрение "Нет войне", у других — "Нет войны"»

дekoder: Беларусы внутри страны и снаружи по-разному воспринимают ситуацию в ней, некоторые эксперты даже называли разницу взглядов «катастрофической». Это так? Откуда она?

Андрей Вардомацкий: Понятие «катастрофы» имеет субъективную эмоциональную нагрузку. Я как термин употребляю «значительная разница» или «существенная разница».

Значительная разница — да, есть. Разница мнений существует всегда. В США — республиканцы и демократы, в Великобритании — тори и виги… И в Беларуси она есть.

Что касается времени, когда наметилась эта значительная разница в восприятии беларусами ситуации, то сложно назвать первую точку. Но одна из этих точек пришлась на период после 2020 года, когда усилилась эмиграция. Тогда начали появляться некоторые характеристики, указывающие на значительное различие взглядов, мировоззрения беларусов внутри страны и снаружи. Значительное различие, которое, может быть, когда-то трансформируется в существенное.

Следующая такая точка — начало полномасштабной российской агрессии в Украине. После этого сформировались два очевидных информационно-мировоззренческих кокона.

— Как можно описать эти информационно-мировоззренческие коконы?

— Я назвал их «Нет войне» и «Нет войны».

Есть коконы и по другим мировоззренческим позициям. Например, геополитическая ориентация, отношение к Европе. Люди видят разные реальности. Если у беларуса диаспоры перед глазами улыбки западных политиков, то у оставшегося в Беларуси — выражение лица пограничника страны ЕС при пересечении границы.

Следующий кокон связан с экономическими представлениями. За пределами экспертных кругов (они-то трезво оценивают ситуацию), среди «рядовых» беларусов в эмиграции, бытует представление об экономическом упадке в Беларуси, о том, что там становится все хуже и хуже. А люди изнутри оценивают экономическую ситуацию по-другому, не ощущают ее как ухудшающуюся. Об этом, кстати, говорят и данные статистики.

Следующее различие связано с представлением беларусов диаспоры о тотальных репрессиях в Беларуси и о тотальной дебеларусизации. А изнутри поступает много сигналов, что трава вполне себе прорастает. По понятным причинам я не привожу примеры.

«Диаспора застыла в 2020-м, а в стране уже "новая нормальность"»

— В чем разница процессов, которые идут в мышлении беларусов внутри и за пределами страны, как и почему формируются эти коконы?

— Есть параметр социального времени. Во многом диаспору можно характеризовать как застывшую в 2020 году. Все остановилось там и тогда — люди, мировоззрение, психология. А внутри Беларуси идут изменения, которые можно обобщить понятием «новая нормальность».

Среди «рядовых» беларусов в эмиграции бытует представление об экономическом упадке в Беларуси. А люди изнутри оценивают экономическую ситуацию по-другому

Диаспоральный беларус находится в коконе полиинтерпретируемости, то есть многозначности. Он движется в информационном потоке, который несет ему различные интерпретации, разные точки зрения по поводу одного и того же явления.

Беларус в Беларуси движется внутри потока цензуры и ограничений. Например, про Путина нельзя говорить плохо, а про Зеленского нежелательно говорить хорошо. 2020-й год нельзя оценивать хорошо, а по поводу каких-то персоналий нельзя высказываться вовсе. И это цензура, совмещенная с самоцензурой.

Общая причина появления этих коконов, с одной стороны, — разные, порой диаметрально отличающиеся информационные потоки. С другой — не совпадающие личные впечатления. Соединение одного и другого и порождает разницу.

Важная причина также связана с безопасностью, иными словами — с выживанием. Читать, смотреть заблокированные в Беларуси иностранные СМИ и негосударственные зарубежные беларуские медиа, большинство из которых объявлены «экстремистскими», просто опасно. И люди смещают внимание на другие источники, уходят в другой кокон.

«Около трети оставшихся смотрят и читают то же, что и уехавшие»

— Вы говорите о беларусах в стране и за рубежом. Но не упоминаете тех, кто остается в стране, но все же смотрит и читает то же, что уехавшие.

— Сервисы VPN в значительной степени снимают проблему блокировки, но опасность остается. Думаю, что можно говорить о 30% тех, кто смотрит-читает то же, что и уехавшие. Кстати говоря, уровень доверия к негосударственным беларуским СМИ — такой же, как к российским СМИ. То есть, несмотря на все ограничения, интерес сохраняется. Это важный индикатор.

Общая причина появления «коконов» — разные, порой диаметрально отличающиеся информационные потоки, а также не совпадающие личные впечатления

Но также работают защитные механизмы психики. Например, кто-то не в состоянии смотреть фотографии из Бучи или получать много негативной информации. Человек не выдерживает и переходит в какой-то более спокойный, позитивный кокон.

При формировании коконов работают два вида самозащиты. Во-первых, экзистенциальная жизненная потребность в безопасности — остаться на свободе, которую можно потерять, обратившись к заблокированным и/или объявленным экстремистскими в Беларуси СМИ. Во-вторых, психологическая — невозможность выдерживать негатив, который есть в СМИ.

Таким образом идет движение внутри некоего коридора между уровнем негатива, больше которого человек не может вынести, и интересом к чтению и просмотру. Коридор — амплитуда между психологической невыносимостью и степенью интереса. И все, что внутри этого коридора, — потребляется.

— Почему еще люди переходят из одного кокона в другой?

— Бывает несовпадение интересов, проблем, которые волнуют людей, и тематик, которые предлагают негосударственные СМИ. Например, людей интересует экономика, а им говорят про политзаключенных. И люди отстраняются от этой информации, выпадают из одного кокона в другой.

«"Внутрибеларусы" и "внешнебеларусы" обвиняют друг друга»

— Можно ли прогнозировать точку невозврата, когда беларусы в стране и за рубежом абсолютно перестанут друг друга понимать?

— «Сто процентов», «абсолютно плохо», «абсолютно хорошо», «точка невозврата» — не бывает такого, когда речь о социальных явлениях.

Вот у немцев была точка невозврата? В Северной Корее она есть или нет? Там люди уверены, что живут лучше всех в мире, я это видел своими глазами. Но это не означает, что в какой-то момент, через долгий период времени, ситуация не изменится. О российском общественном мнении сейчас говорят — «вот точка невозврата, их не переделаешь». Нет точек невозврата. Есть точка хуже или лучше для сближения, с меньшей возможностью перемен или с большей.

Тут надо еще сказать о феномене взаимных претензий уехавших и оставшихся в стране беларусов.

С обеих сторон есть обвинения в конформизме. И те, и другие могут называть друг друга конформистами по отношению к режиму, но вкладывать в это разное содержание.

Уехавшие говорят, мол, остались и налоги платите, режим поддерживаете. А те, кто остался, говорят диаспоре, что вы, конформисты, сбежали, а кто будет тут сохранять страну или даже бороться?

По такой же схеме — социально-психологической и логической — взаимные обвинения уже работали в 2020-м, тогда их озвучивали в адрес друг друга сторонники перемен и «ябатьки». А сейчас друг друга обвиняют «внутрибеларусы» и «внешнебеларусы».

Это вообще уникальное явление, когда одни беларусы начинают изучать других беларусов. Вот в этом уникальность исследования. И для ученых и для беларуского общества в целом.

Уехавшие говорят, мол, остались и налоги платите, режим поддерживаете. А те, кто остался, говорят диаспоре, что вы сбежали, а кто будет сохранять страну и бороться?

Повторюсь, нет такого явления — «точка невозврата». Есть длительность пребывания в том или ином состоянии. Она может быть больше или меньше. А так, чтобы какая-то ситуация застыла навсегда, так не бывает. То же самое по поводу обвинений в коллаборационизме и конформизме.

«Беларусь не должна напрямую участвовать в войне — это константа»

— Нахождение в информационном коконе порождает или только усиливает линию раскола? Например, предпочтения по внешнеполитической ориентации, переменам в экономике.

— Это колеблющиеся настроения, движение не идет в одну сторону постоянно. Европа как-то по-другому отреагирует на ситуацию в Беларуси — и внутри Беларуси изменится отношение. На графиках, иллюстрирующих колебание геополитических предпочтений, нет непрерывно направленного вектора, там есть свои подъемы и спуски.

Но по одному параметру есть константа: Беларусь, ее армия не должна напрямую участвовать в войне в Украине.

Отношение к использованию беларуской инфраструктуры или отношение к размещению российских войск может меняться. Может и ухудшиться.

— Какие стереотипы о взглядах уехавших и оставшихся на ситуацию в Беларуси оказались разрушены в ходе исследования?

— Всякое исследование — это определенное разрушение стереотипов. Я уже сказал об этом на примере репрессий. Снаружи бытует стереотипное мнение, что ситуация в Беларуси и внутриполитическая, и экономическая — хуже некуда и продолжает ухудшаться. А респонденты из Беларуси дают не только плохие оценки. И на фоне многочисленных прогнозов об обвале экономики для обывателя ситуация не выглядит абсолютно обвалившейся.

Отношение к размещению российских войск может меняться. Может и ухудшиться

Что касается геополитических ориентаций, например, беларусы по-разному воспринимают Европу, во многом в зависимости от личного опыта и разных информационных потоков. Цитаты респондентов не привожу, но есть много не стереотипных деталей.

Про Россию одни говорят, что от нее исходит угроза войны, а другие — что дружба с Россией является гарантией, что война не придет на беларускую территорию.

В рамках наших исследований, в том числе в работе «Информационные коконы внутри Беларуси и за ее пределами», мы накапливаем большой массив детализированной информации и уже задумались о создании теории коконов. Все разнообразнее и сложнее, чем стереотипы полярных мнений.

Текст: Елена Айс

Опубликовано: 26.08.2024

Читайте также

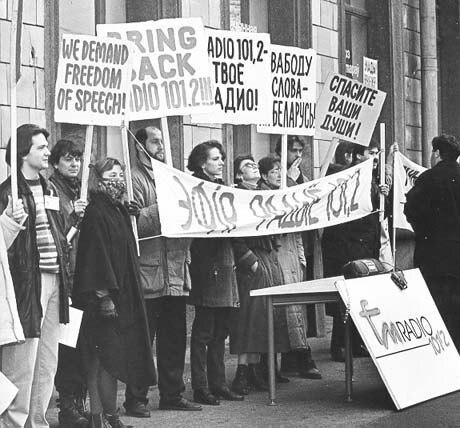

Секретная служба по спасению беларусов

Непроговоренная проблема беларуской оппозиции

«Не бывает так, что здесь у вас насилие и дискриминация, а здесь — все отлично»