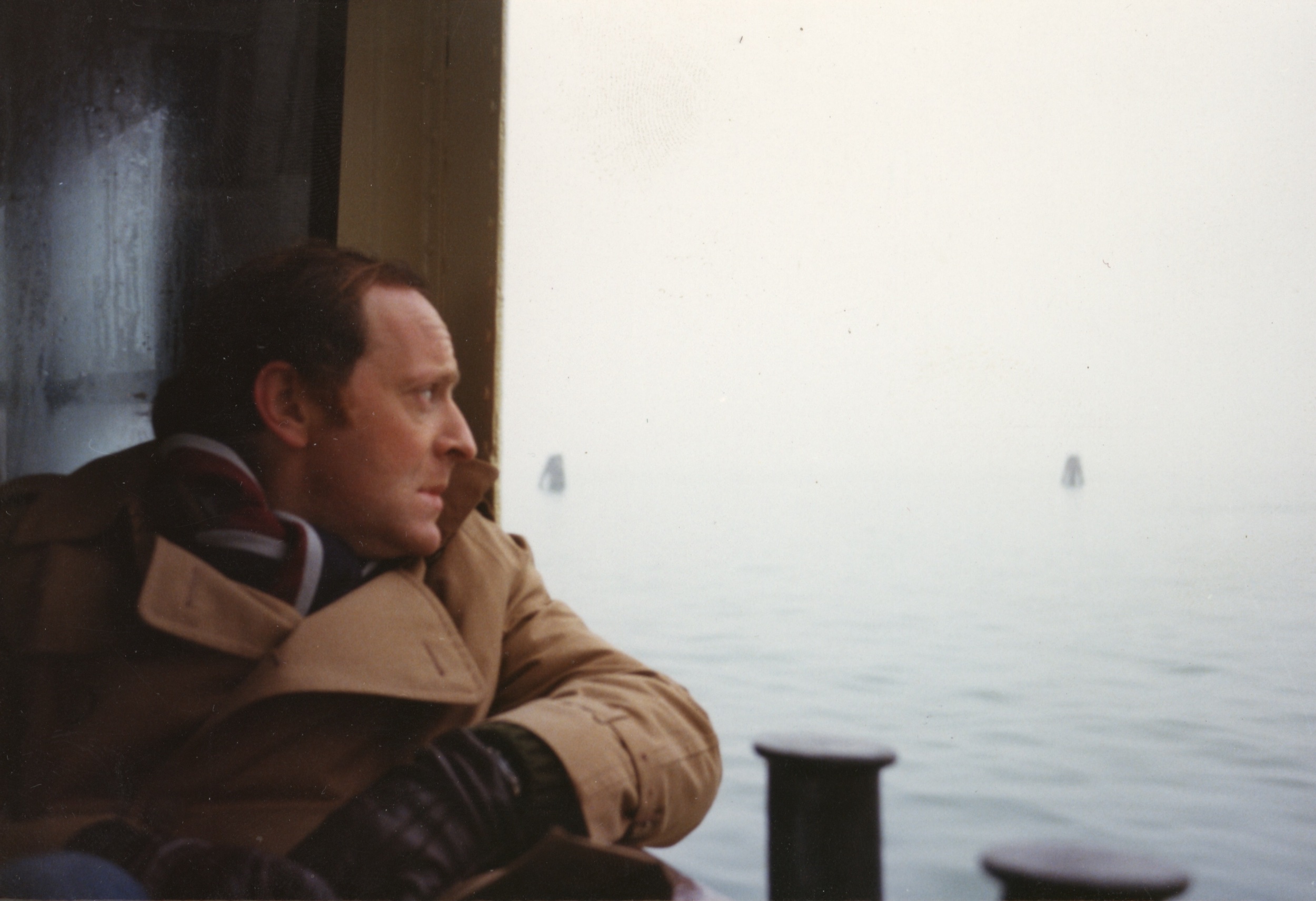

24 мая — день рождения Иосифа Бродского. Может возникнуть вопрос: почему мы публикуем о нем текст? Ведь «декодер» — о Германии и Европе, а не о русской поэзии. Это так. Но филолог Захар Ишов рассказывает не просто о стихах Бродского, а о русском восприятии европейской культуры и — шире — о диалоге культур. Который для самого Бродского был необходим, более того, неизбежен. Еще живя в Ленинграде, он как-то указал на открытку с редким видом — Венеции, покрытой снегом, — и уверенно сказал: «Вот это я увижу». Откуда взялась эта уверенность? В те времена Венеция могла быть для советского человека лишь недостижимой мечтой. То, как она сбылась, иллюстрируют фотографии Вероники Шильц.

Вынужденная эмиграция Бродского из СССР имела по крайней мере один плюс. Теперь он мог осуществить свой план — увидеть зимнюю Венецию. Осенью 1972 года Бродский начал преподавать в Мичиганском университете; в первый же свой зимний отпуск он отправился в Италию. С тех пор он ездил в Венецию почти каждую зиму в течение двадцати лет, «с частотой дурного сна», как он позже шутил в книге «Набережная неисцелимых» (на английском она вышла в 1989 году под названием Watermark) — длинном эссе, ставшем гимном Венеции и подробным описанием его романа с этим городом.

«Венеция — это всегда уже написанное, уже увиденное, уже прочитанное», — заметил один крупный литературовед1. Как можно сказать что-то новое о месте, уже описанном Шекспиром, Шиллером, Байроном, Пушкиным, Вяземским, Ренье, Джеймсом, Манном, Прустом, Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом и многими другими? Американская писательница Мэри Маккарти заметила: «“Я завидую вам, пишущему о Венеции”, — говорит новичок. “Мне жаль вас”, — говорит искушенный»2 . Бродский присоединился к хору поклонников Венеции так поздно, что у него было преимущество опоздавшего: его не тяготил «страх влияния»3. Ему не терпелось оставить собственный след в Большой Книге Венеции: «Отметиться желание было», — вспоминал он позже4.

Начиная с «Рождественского романса» (1962) Бродский старался «сочинить стихотворение к каждому Рождеству — как своего рода пожелание ко дню рождения». Поскольку он приехал в Венецию в конце декабря 1972 года, вполне естественно, что свое первое и, возможно, самое запоминающееся венецианское стихотворение «Лагуна» он начал именно как рождественский текст, в который вплетаются элементы травелога и лирического стихотворения со следами травмы его недавнего изгнания.

Первое, что поражает новичка в Венеции, — что она не совсем похожа на другие города: отношения между сушей и водой здесь перевернуты. Петрарка называл ее просто mundus alter [иной мир]. В венецианском рождественском стихотворении Бродский прибегает к морским метафорам: пансион, где остановился лирический герой, сравнивается с круизным лайнером, плывущим в рождественский прилив; портье — с капитаном у штурвала; одинокий постоялец, поднимающийся в свой номер, — с пассажиром, садящимся на корабль:

I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах

толкуют в холле о муках крестных;

пансион «Аккадемиа» вместе со

всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот

телевизора; сунув гроссбух под локоть,

клерк поворачивает колесо.

II

И восходит в свой номер на борт по трапу

постоялец, несущий в кармане граппу,

совершенный никто, человек в плаще,

потерявший память, отчизну, сына;

по горбу его плачет в лесах осина,

если кто-то плачет о нем вообще.

(„Лагуна“, 1973)

Подобным образом и в венецианском рождественском вертепе вместо вола — рыба; вместо вифлеемской звезды — звезда морская, ведущая волхвов к дому младенца Иисуса; вместо Марии, качающей колыбель, — ветер, раскачивающий лодки в лагуне. Наконец, сам лирический герой вместо традиционной рождественской птицы «кромсает» леща:

лодки качает, как люльки; фиш,

а не вол в изголовьи встает ночами,

и звезда морская в окне лучами

штору шевелит, покуда спишь.

V

Так и будем жить, заливая мертвой

водой стеклянной графина мокрый

пламень граппы, кромсая леща, а не

птицу-гуся, чтобы нас насытил

предок хордовый Твой, Спаситель,

зимней ночью в сырой стране.

(„Лагуна“, 1973)

Обыкновение прославлять Спасителя, столь явно противоречившее советской враждебности к религии, было связано не столько с религиозностью Бродского, сколько с его стремлением быть частью «мировой культуры»5. Как объяснял его друг, литовский ученый и поэт Томас Венцлова, Бродский никогда полностью не принимал ни одной из официальных религий6. Поклонение Бродского воде — «ее складкам, морщинам, ряби и … ее серости» — в действительности имеет языческий оттенок:

Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции времени.

(«Набережная неисцелимых», гл. 17, перевод с английского Григория Дашевского)

Второе венецианское стихотворение Бродского, «Сан-Пьетро» (1977), посвящено менее туристической части Венеции. В нем есть узнаваемые детали местности, такие как небо цвета выстиранного белья, неизменно развешенного на веревке между двумя зданиями в узком переулке.

Выстиранная, выглаженная простыня

залива шуршит оборками, и бесцветный

воздух на миг сгущается в голубя или в чайку

(„Сан-Пьетро“, 1977)

Булыжники мостовой цвета жареной рыбы наводят на мысль о популярных в этом районе рыбных ресторанах: «Плитняк мостовой отливает желтой / жареной рыбой». Позже в «Набережной неисцелимых» Бродский опишет завтрак жареной рыбой в другой части Венеции, признаваясь в пристрастии к простым радостям венецианской жизни:

…я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Фондамента Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. <…> День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И <…> я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив.

(«Набережная неисцелимых», гл. 37)

Менее известно, что в 1977 году Бродский приехал в Венецию для участия в «Биеннале несогласных» — событии уникальном и историческом для послевоенной Италии. В связи с ним он вступил в полемику с известным итальянским славистом Витторио Страдой, пытавшимся дискредитировать эту выставку, чтобы умиротворить советское правительство7. Однако в стихотворении «Сан-Пьетро» этот политический фон совершенно не ощутим. По меткому замечанию искусствоведа Серебряного века Павла Муратова, чья книга «Образы Италии» стала источником вдохновения для нескольких поколений русских путешественников, воды Венеции, как «воды Леты», приносят покой и забвение8. Бродский вторит этому настроению:

только вода, и она одна,

всегда и везде остается верной

себе — нечувствительной к метаморфозам, плоской,

находящейся там, где сухой земли

больше нет. И патетика жизни с ее началом,

серединой, редеющим календарем, концом

и т. д. стушевывается в виду

вечной, мелкой, бесцветной ряби.

(„Сан-Пьетро“)

Сравнивать Санкт-Петербург с Венецией — давняя традиция9. Но для Бродского Венеция не была просто заменой родному городу, куда он не смог вернуться после изгнания в 1972 году. Важнее всего в Венеции была для него невероятная плотность культуры10, которую он исследует в двух следующих венецианских произведениях: «Венецианские строфы I» и «Венецианские строфы II». Здесь он использует метафоры из венецианской живописи и музыки:

IV

За золотой чешуей всплывших в канале окон –

масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь

Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!

жаброй хлопая, лещ!

(„Венецианские строфы I“, 1982)

Как и большинство его русских предшественников11 Бродский считал тишину одной из самых волшебных черт Венеции. Парадоксальным образом ему удается передать ее с помощью музыкальных метафор, попутно отдавая дань уважения своему любимому венецианскому композитору Вивальди:

Cкрипичные грифы гондол покачиваются, издавая

вразнобой тишину.

(„Венецианские строфы I“

В «Венецианских строфах I» Бродский изображает ночную Венецию как огромный оркестр, исполняющий тишину:

VII

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке

воздуха удержать ноту от тишины,

и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,

плохо освещены.

Только фальцет звезды меж телеграфных линий –

там, где глубоким сном спит гражданин Перми.

Но вода аплодирует, и набережная – как иней,

осевший на до-ре-ми.

(„Венецианские строфы I“)

«Гражданин Перми» — это родившийся там Сергей Дягилев. Отец «Ballet Russe» провел свои последние годы в Венеции и был похоронен на острове Сан-Микеле.

В одной из последних глав «Набережной неисцелимых» Бродский описывает поездку на гондоле на этот «остров мертвых». Эта часть читается как прощание с Венецией — и чувствуется, что для Бродского это одновременно и прощание с жизнью. Хотя Бродский скептически относился к Фрейду, его лирическая медитация о смерти в Венеции имеет эротический оттенок и косвенно подтверждает прозрения венского врача о связи между Эросом и Танатосом:

мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к Острову мертвых, к Сан-Микеле. Луна, исключительно высокая, <…> почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде — похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое — из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки.

(«Набережная неисцелимых», гл. 46)

Когда Бродский (слишком рано) умер в январе 1996 года, он тоже был похоронен на кладбище Сан-Микеле. Венеция забрала его к себе — в благодарность за его литературное исследование города. Пока он жил, Венеция была его «земным раем». Именно так он назвал этот город в своем последнем венецианском стихотворении («С натуры»), которое написал на русском языке и сам перевел на английский — всего за несколько недель до смерти12.

Текст: Захар Ишов

Фотографии Вероники Шульц († 2019)/Музей Анны Ахматовой, Санкт Петербург

24.05.2021