26 сентября в Германии пройдут выборы в парламент — Бундестаг. После них впервые за 16 лет в стране сменится федеральный канцлер. «декодер» рассказывает о выборах, демократии и будущем Германии.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Что такое Бундестаг? И чем он занимается?

2. Сколько депутатов в Бундестаге?

3. Сколько получают немецкие депутаты?

ВЫБОРЫ

1. Кто имеет право участовать в выборах?

2. Насколько активно голосуют немцы?

3. Как проходят выборы? Пирожки на участках продают?

4. А электронное голосование в Германии есть?

5. Но как тогда голосуют люди, у которых нет возможности в день выборов прийти на избирательный участок?

6. А это, вообще, безопасно? Голос не украдут?

7. Может ли голосование по почте радикально изменить общий результат, как было на президентских выборах в США? Или как электронное голосование на думских выборах в Москве?

8. Фальсификации в Германии бывают? А административный ресурс применяется?

ПРОГНОЗЫ

1. Сколько партий участвуют в выборах?

2. Сколько из них пройдет в Бундестаг?

3. А бывают ли независимые депутаты?

4. Какая партия победит? И кто станет канцлером?

5. А что «Альтернатива для Германии»?

6. Кто войдет в коалицию?

7. Какой расклад сил выгоднее всего для Кремля?

ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Что такое Бундестаг? И чем он занимается?

Бундестаг — это немецкий парламент, переизбираемый каждые 4 года. С 1999 года он заседает в самом центре Берлина, в здании, которое было построено для парламента Германской империи (рейха) — Рейхстага.

Как и у любого другого парламента, основная функция Бундестага — принимать законы. Как и в российской Госдуме, они рассматриваются в трех чтениях. Иногда Бундестаг называют нижней палатой, а верхней — Бундесрат, состоящий из представителей федеральных земель. Однако это не совсем точно, потому что не все законы, принятые Бундестагом, нуждаются в одобрении Бундесрата (в России Совет Федерации рассматривает вслед за Госдумой все законы). При этом Бундесрат имеет право опротестовать любой принятый Бундестагом закон, и в таком случае, чтобы закон вступил в силу, Бундестаг должен преодолеть «вето» либо простым большинством, либо большинством в ⅔ голосов (в зависимости от того, сколько членов Бундесрата высказалось за протест).

Современная Германия — это парламентская республика, поэтому функции Бундестага принятием законов не исчерпываются. Пожалуй, самое главное, что зависит от расклада сил в парламенте, — это вопрос, кто занимает пост федерального канцлера, главы правительства страны. Формально кандидатуру канцлера предлагает Бундестагу президент республики (как и в России), но в реальности многоступенчатая процедура устроена так, что, как правило, послевоенные президенты предлагали только лидеров партий, победивших на выборах.

Сам президент ФРГ избирается на пять лет не всенародным голосованием, а специальным федеральным собранием, в которое входят все депутаты Бундестага и столько же делегатов от регионов на пропорциональной основе в зависимости от численности населения.

Депутаты Бундестага также по сложной процедуре назначают половину судей Федерального конституционного суда (вторую половину — Бундесрат). ↑

2. Сколько депутатов в Бундестаге?

Это не такой простой вопрос, как может показаться. По закону, в Бундестаге должно быть не меньше 598 депутатов. Из этих 598 человек половина избирается по одномандатным округам, другая — по партийным спискам. Но в реальности депутатов почти всегда больше, что связано с особенностями немецкой избирательной системы.

На парламентских выборах гражданин Германии получает бюллетень, состоящий из двух столбцов. Первый голос он должен отдать за кандидата в своем избирательном округе, второй — за одну из партий, участвующих в выборах. Кандидаты, получившие больше всех голосов в своих округах, становятся депутатами. Это напоминает российские выборы, но дальше начинаются отличия. Дело в том, что итоговое распределение мандатов от той или иной земли (субъекта федерации, как сказали бы в России) должно соответствовать тому, сколько партии получили там «вторых голосов». Если партия получила в регионе 10% голосов по партийным спискам («вторых голосов»), но не добрала там одномандтаников, то может делегировать в Бундестаг людей из своего местного списка, чтобы в общей сложности у нее было 10% представителей от этой земли. Но возможна ситуация, когда одномандатников у партии больше, чем мест, полученных по партийным спискам, и тогда она займет в Бундестаге больше кресел, чем ей положено. Это так называемые «избыточные мандаты» (Überhangmandate). Особенно часто такая система помогала блоку ХДС/ХСС, у которого очень сильны позиции в Баден-Вюртемберге и в Баварии. В результате несколько лет назад Ангела Меркель инициировала реформу избирательной системы: если какая-либо партия, благодаря успешному выступлению в округах, занимает больше кресел, чем ей положено в соответствии с результатами голосования по спискам, то остальные партии получают дополнительные мандаты, минимизирующие диспропорцию (Ausgleichsmandate).

Поэтому точное число депутатов в немецком Бундестаге всегда трудно предсказать заранее, и оно всегда достаточно велико. К примеру, прошлый созыв Бундестага, в котором заседало 709 депутатов, был крупнейшим демократически избранным парламентом в мире. С одной стороны, это повышает репрезентативность законодательного органа, но с другой — делает его содержание более обременительным для налогоплательщиков, а также замедляет процесс принятия решений.

Перед выборами 2021 года число «уравновешивающих» мандатов, на которые могут претендовать партии, было законодательно сокращено, однако полномасштабная избирательная реформа отложена — и в итоге число депутатов по итогам выборов может увеличиться еще больше. ↑

3. Сколько получают немецкие депутаты?

Быть депутатом Бундестага довольно выгодно. Ежемесячная зарплата немецкого депутата — около 10 тысяч евро, из которых они платят около 40% подоходного налога; это заметно выше средней зарплаты гражданина Германии, которая составляет 4 тысячи евро до выплаты 14%-го налога. При этом депутаты освобождены от выплаты обязательных пенсионных и социальных взносов. Кроме того, государство компенсирует транспортные расходы, а также половину медицинской страховки. Депутаты, сложившие полномочия, сохраняют зарплату на срок до 18 месяцев. Наконец, членам Бундестага не запрещено получать дополнительные доходы, в частности, занимать должности в советах директоров различных компаний и в руководстве фондов. Такая занятость вызывает большие споры в немецком обществе: многие полагают, что она открывает путь к коррупции. Например, в начале 2021 года несколько депутатов правящей коалиции ХДС/ХСС лоббировали покупку масок и медицинского оборудования у фирм, аффилированных с ними. ↑

ВЫБОРЫ

1. Кто имеет право участвовать в выборах?

Активным избирательным правом (то есть правом избирать) обладают все граждане Германии, которым в день выборов или раньше исполнилось 18. Периодически в ФРГ обсуждают идею снизить эту планку до 16, но пока все остается по-прежнему (хотя в некоторых федеральных землях это уже сделано на выборах в местные парламенты — ландтаги). Кроме того, для участия в выборах необходимо в течение последних 25 лет (и с момента, как человеку исполнилось 14) непрерывно прожить на территории Германии как минимум три месяца. В свою очередь, пассивное избирательное право (право быть избранным или избранной) есть без ограничения у всех граждан ФРГ старше 18 лет.

В некоторых случаях гражданин Германии может быть лишен обоих прав — и избирать самому, и быть избранным. Это касается тех, кого суд отправил на психиатрическое лечение, а также людей, признанных виновными в «политических» преступлениях — например, в государственной измене, в ограничении свободы слова или в фальсификациях на тех же выборах (обычно на несколько лет, пожизненно такого права может лишить только Конституционный суд, но такого в истории ФРГ не случалось). На пять лет лишаются права избираться люди, которые за любые преступления получили от одного года тюремного заключения. Но участвовать в голосовании в качестве избирателей заключенные могут. ↑

2. Насколько активно голосуют немцы?

Проголосовать на выборах 26 сентября смогут 60,4 миллиона граждан — женщин чуть больше, чем мужчин. Явка на выборах в Бундестаг традиционно высока: ни разу в послевоенной истории ФРГ в голосовании не приняло участия менее 70%. Максимальную активность граждане страны проявили в 1970-е годы: на выборы 1972 года пришли 91,1% тогда еще только западных немцев, на выборы 1976 года — 90,7%. Самой низкой — 70,8% — явка была в 2009 году, но потом она снова начала расти: до 76,2% на прошлых выборах. ↑

3. Как проходят выборы? Пирожки на участках продают?

Выборы в Германии, как еще недавно в России, проходят один день. Примерно за три недели до их проведения избиратели получают письмо с приглашением на избирательный участок, на котором они должны проголосовать. Избирательные участки открыты меньше, чем в России: с 8 утра до 6 вечера. Зато устраивают их обычно примерно там же: в школах, в детских садах, в различных муниципальных и государственных учреждениях. Но выглядит все скромнее: купить ром-бабу или игрушку для ребенка не получится. А на этих выборах из-за пандемии будет еще и ограничен вход на избирательные участки, так что возле них могут выстроиться очереди. Внутри нужно будет надеть респиратор или одноразовую медицинскую маску. На участках запрещено фотографировать и делать видеозапись.

На голосование избиратель должен взять с собой паспорт или загранпаспорт, а также письмо с приглашением на выборы (хотя последнее не обязательно). Документы сверяют со списком избирателей, делают в нем соответствующую отметку, после чего отдают избирателю бюллетень. Дальше человек проходит к импровизированной кабинке для голосования, которая, как правило, представляет собой обычный стол или парту, на которые ставят «стенки», чтобы никто не мог увидеть, какой выбор был сделан. В Германии принято голосовать в полном одиночестве, вместе с человеком в «кабинку» могут зайти разве что малолетний ребенок или собака. Сделав выбор, избиратель складывает бюллетень пометками внутрь (все с той же целью обеспечить тайну голосования) и бросает его в избирательную урну.

Проголосовать можно за одного кандидата-одномандатника («первый голос») и за одну партию («второй голос»). Если в любой из частей бюллетеня больше одной отметки (или, наоборот, ни одной), эта часть считается недействительной. При этом если избиратель случайно испортил бюллетень, он может запросить другой, а испорченный уничтожить в присутствии членов избирательной комиссии. ↑

4. А электронное голосование в Германии есть?

Нет, проголосовать электронно немецкие избиратели не могут, хотя эта тема довольно активно обсуждается в последние годы на фоне успешного применения технологии на выборах в Эстонии. У этого есть предыстория. На выборах в Бундестаг 2002-го и 2005-го годов в ходе голосования использовались специальные компьютеры, которые были установлены на избирательных участках. Но в 2009 году Конституционный суд ФРГ запретил их дальнейшее применение, посчитав, что технология не гарантирует тайну голосования. В принципе, это решение не исключает голосование через интернет, но пока вопрос о его введении не стоит, даже в условиях пандемии. ↑

5. Но как тогда голосуют люди, у которых нет возможности в день выборов прийти на свой избирательный участок?

Если избиратель не может прийти на свой участок в день выборов, то у него есть право заранее запросить специальное «удостоверение избирателя» (Wahlschein) — в своем муниципалитете, по факсу, по электронной почте или, в некоторых частях страны, с помощью специального онлайн-формуляра. Подписав и предъявив этот документ, можно проголосовать на любом участке — но только в пределах своего одномандатного округа. Именно поэтому в Германии очень распространено голосование по почте, которое позволяет проголосовать из любой точки страны и даже мира.

Для того чтобы проголосовать письмом, нужно заранее получить такое же «удостоверение избирателя», а вместе с ним бюллетень и два конверта: синий и красный. Заполнив бюллетень, нужно положить его в синий, неподписанный, конверт, который, в свою очередь, вкладывается в красный вместе с подписанным «удостоверением избирателя». После чего красный конверт нужно запечатать и отправить по почте (адрес уже указан на конверте). Если письмо отправлено из Германии, платить за него не нужно; если из-за рубежа, то за почтовую марку платит сам избиратель. Если получать эти документы лично в муниципалитете, то можно заполнить и опустить их в почтовый ящик сразу же на месте.

Очень важно соблюдение сроков. Запросить «удостоверение избирателя» и все документы для голосования по почте нужно не позднее 18 часов последней пятницы перед днем выборов. Исключение делается только на случай внезапной болезни — тогда избиратель может запросить документы до 15 часов дня голосования. Нужно учитывать также, что избирательная комиссия должна получить письмо с бюллетенем не позднее 18 часов дня выборов, поэтому власти Германии настоятельно рекомендуют подумать о голосовании по почте заранее. При этом избиратель или тот, кому он доверяет, может отнести запечатанный конверт по указанному там адресу самостоятельно, чтобы не зависеть от почты. ↑

6. А это, вообще, безопасно? Голос не украдут?

В Германии считают, что все достаточно надежно: нераспечатанные конверты держат под замком на избирательном участке до дня выборов. Потом их делят между несколькими группами членов комиссии. Те вскрывают их и проверяют, есть ли внутри действительное «удостоверение избирателя». Их складывают в отдельную пачку, а запечатанные конверты с бюллетенями кидают в урну.

Тем не менее вопрос о надежности голосования по почте периодически поднимают журналисты и политики. Перед нынешними выборами эту тему активно продвигает «Альтернатива для Германии» (АдГ), представители которой призывают своих избирателей голосовать только лично.

Даже сторонники системы признают, что она не так надежно обеспечивает тайну голосования, как очные выборы на участке. Но все остальные аргументы скептиков они отвергают: прежде всего потому, что за годы использования почтового голосования (а впервые оно применялось еще в 1957 году) были зафиксированы лишь единичные случаи злоупотребления им — и на выборах уровнями ниже.

Например, если документы для голосования запрашивают не на адрес регистрации избирателя, то по этому регистрационному адресу направляют дополнительное уведомление — так что человек может сообщить, что кто-то пытается проголосовать за него, а злоумышленника нетрудно будет установить. Вероятность, что кто-то попытается проголосовать за мертвого человека, снижается в силу того, что списки избирателей постоянно обновляются. Дважды — и по почте, и очно — не должно получиться проголосовать благодаря тому, что, как только избиратель запросил соответствующие документы, его вычеркивают из списка имеющих право на очное голосование.

Можно представить себе ситуацию, что кто-то попытается вскрыть письмо с бюллетенем и подменить голос, но, как и в остальных случаях, очень сложно допустить, что это будут делать по-настоящему массово — в условиях реальной многопартийности, когда каждая из крупных партий стремится к наивысшему результату и следит за прозрачностью процедуры. ↑

7. Может ли голосование по почте радикально изменить общий результат, как было на президентских выборах в США? Или как электронное голосование на думских выборах в Москве?

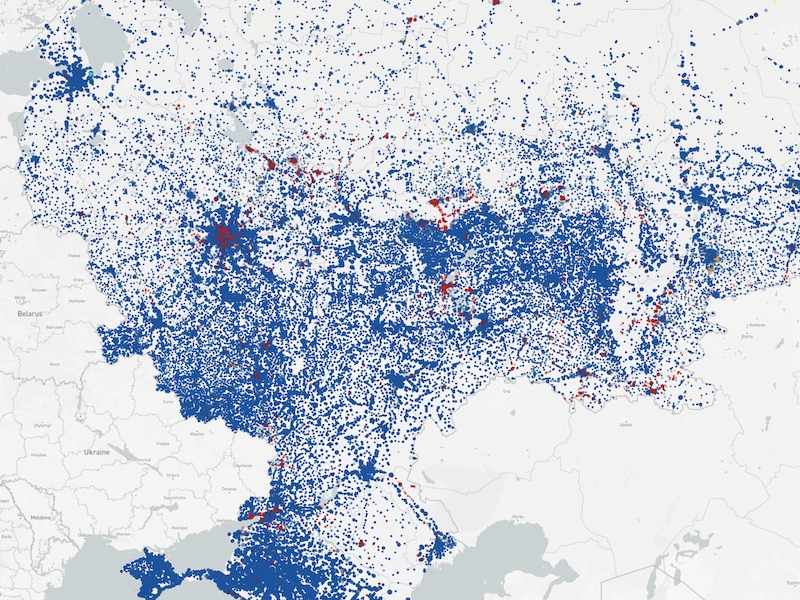

Разумеется, голосование по почте может повлиять на общий результат — как минимум по двум причинам. Прежде всего, доля его участников постоянно растет: с 4,9% в 1957 году до 28,6% на выборах 2017 года. В этом году из-за пандемии она, очевидно, увеличится еще больше. Например, на выборах в парламент земли Рейнланд-Пфальц в марте по почте проголосовало 66% избирателей. Естественно, это скажется на итогах голосования: в частности, далеко не факт, что результат будет соответствовать последним соцопросам прямо перед днем выборов — просто потому, что многие проголосуют раньше.

Но затянувшегося подсчета голосов, который позволил Дональду Трампу говорить об «украденной победе», в Германии не будет: бюллетени, отправленные по почте, заранее бросают в урну для голосования, и считают их вместе со всеми остальными. Кроме того, в отличие от США, подсчитываются только те, что оказались в урне до окончания голосования, то есть до 18 часов воскресенья. ↑

8. Фальсификации в Германии бывают? А административный ресурс применяется?

Немецкие эксперты говорят о возможных фальсификациях очень осторожно: они признают, с одной стороны, что в некоторых случаях злоупотребления возможны, но при этом отмечают, что они не могут носить массовый характер и, тем более, касаться общенациональных выборов — слишком велик уровень контроля над голосованием со стороны партий-участниц. Особенно безопасным считается процесс подсчета голосов: во-первых, он идет вручную (а не с помощью машин, как на выборах в США); во-вторых, при этом может присутствовать любой человек (а не только члены избирательных комиссий и наблюдатели, как в России); наконец, представители крупных партий обязательно присутствуют на избирательных участках.

Случаи давления на избирателей также не зафиксированы, хотя многие эксперты опасаются, что их может быть больше в связи с распространением голосования по почте: очень трудно проконтролировать, насколько свободным было волеизъявление в закрытых сообществах, в частности, религиозных. ↑

ПРОГНОЗЫ

1. Сколько партий участвует в выборах?

В выборах 2021 года примут участие 47 партий из 54 зарегистрированных в Германии. Не все они попадут в каждый бюллетень: если партия еще не представлена в Бундестаге или в местном парламенте как минимум пятью депутатами, то для выдвижения списка в той или иной земле нужно собрать подписи 0,1% от зарегистрированных избирателей или 2 тысяч человек — в зависимости от того, что меньше. Для выдвижения кандидата в одномандатном округе такой партии тоже нужно собрать 200 подписей.↑

2. Сколько из них пройдет в Бундестаг?

Как и в российскую Госдуму, в немецкий Бундестаг проходят только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. Именно между ними на пропорциональной основе распределяются голоса, отданные за остальные партии (согласно последним опросам, это около 8-9%). Другой вариант — выиграть в трех одномандатных округах. В таком случае помимо этих мест партия может претендовать еще на несколько дополнительных мандатов в соответствии с тем, сколько она получила по партийным спискам (напомним, что количество кресел в Бундестаге той или иной партии зависит именно от голосования по партийным спискам: в этом случае, если партия получила 2% — значит, у нее должно быть 2% депутатов). Такое случается в Германии не так уж часто, но на этих выборах определенные шансы пройти в Бундестаг таким способом есть у объединения «Свободные избиратели» (нем. Freie Wähler), которое выступает за децентрализацию власти и предоставление больших полномочий муниципалитетам.

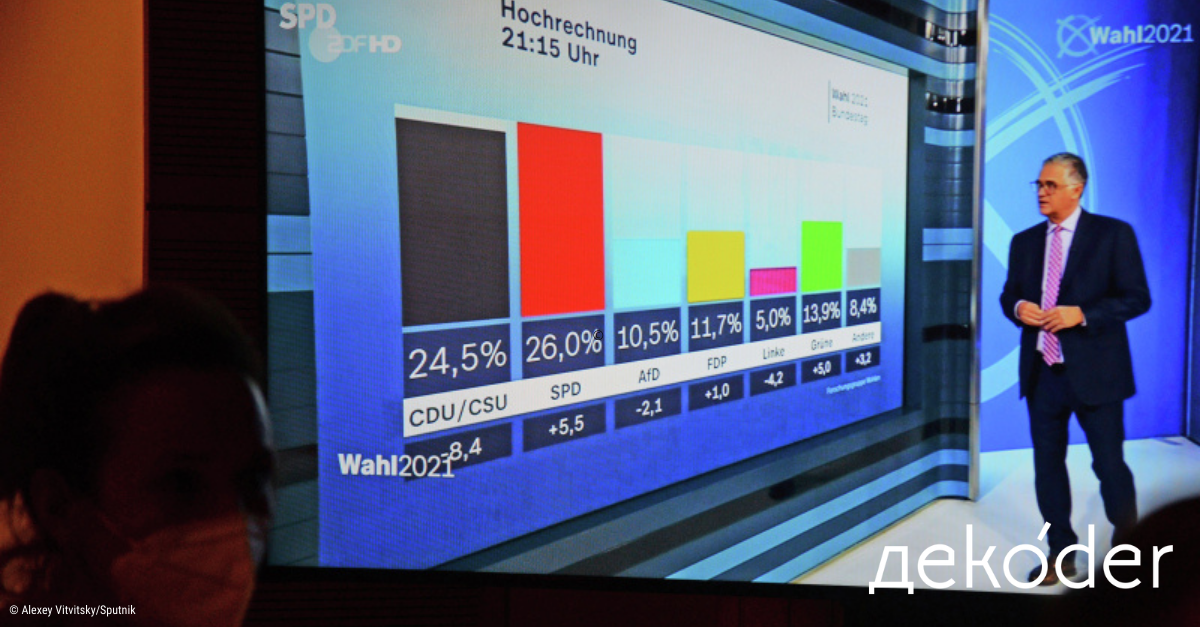

По всем прогнозам, в парламент пройдут партии, которые уже там представлены: Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия (СДПГ), «Зеленые», Свободно-демократическая партия (СвДП), «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые».↑

3. А бывают ли независимые кандидаты?

Независимые кандидаты иногда выдвигаются в одномандатных округах — для этого им нужно собрать всего 200 подписей, — но лишь в 1949 году один из них выиграл выборы. Тем не менее внефракционные депутаты в Бундестаге встречаются: как правило, это те, кто был исключен из своей фракции или вышел из нее сам. Их возможности влиять на работу парламента ограничены: в частности, они не могут самостоятельно предлагать законодательные инициативы — для этого нужна либо поддержка какой-либо фракции, либо 5% депутатов от разных.↑

4. Какая партия победит? И кто станет канцлером?

Нынешняя кампания (первая за 16 лет без участия Ангелы Меркель) — одна из самых непредсказуемых за последние годы. Перед пандемией, на фоне климатического кризиса в лидеры рейтингов вырвалась партия «Зеленых», но с началом карантина ее популярность начала снижаться: действия правительства пользовались большой общественной поддержкой, и это положительно отражалось на рейтинге ХДС/ХСС Меркель. В начале нынешнего года казалось, что именно у христианских демократов наилучшие шансы сформировать новое правительство, и весь вопрос только в том, кто в итоге станет их кандидатом в канцлеры. В итоге был выдвинут премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Вскоре после этого в Бундестаге случилась череда коррупционных скандалов: оказалось, что несколько депутатов от ХДС/ХСС лоббировали покупку властями масок и другого медицинского оборудования у аффилированных с ними фирм.

В результате к началу лета «Зеленые» вновь догнали христианских демократов. Но дальше начались проблемы у них самих. Лидера партии Анналену Бербок обвинили в плагиате и сокрытии доходов, а ее предвыборную кампанию трудно было назвать яркой. Возможно, сказалось и давно известное социологам «проклятие» «Зеленых»: чем ближе выборы, тем больше сомневаются в этой партии довольно консервативные немцы.

Рейтинги христианских демократов снова начали расти, но еще стремительнее оказался подъем популярности социал-демократов, которых еще недавно вообще списывали со счетов в качестве «общенационародной партии» (Volkspartei). Их лидер, действующий министр финансов Олаф Шольц, лучше оппонентов показал себя на теледебатах и не допускал таких имиджевых ошибок, как Лашет, который рассмеялся прямо во время пресс-конференции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященной жертвам разрушительных летних наводнений на западе страны.

У Шольца и социал-демократов наилучшие шансы выиграть выборы, но в последние дни перед голосованием рейтинг ХДС/ХСС вновь пополз вверх, так что итоговый результат малопредсказуем (хотя распространенность заблаговременного почтового голосования должна помочь СДПГ, которая лидировала весь последний месяц). Впрочем, в любом случае победившей партии придется формировать коалицию — и каков в итоге будет ее состав, пожалуй, не менее интересный вопрос, чем кто победит. ↑

5. А что «Альтернатива для Германии»?

По всем опросам, «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно проходит в Бундестаг. Это само по себе победа для партии сразу по нескольким причинам. Это значит, что ее попадание в парламент не было случайностью, а свидетельствует о том, что правопопулистские идеи стабильно популярны в определенной части общества. Более того, есть некоторая вероятность, что АдГ получит даже больше голосов, чем на прошлых выборах, поскольку, судя по опыту предыдущей кампании, многие избиратели решаются проголосовать за нее в самый последний момент. Все это особенно ценно для «Альтернативы» с учетом многочисленных споров и расколов внутри партии, несмотря на которые она сумела сохранить своих избирателей.

При этом не оправдались прогнозы (или опасения), что идеи «Альтернативы» будут распространяться и дальше: еще одной «общенациональной партией» она не стала, и по-прежнему ни одна другая политическая сила не готова вступать с АдГ в коалицию. ↑

6. Кто войдет в коалицию?

Есть несколько вариантов возможных коалиций.

Социал-демократы и христианские демократы могут образовать очередную «большую коалицию»; только с большой вероятностью вместо канцлера из ХДС/ХСС канцлер будет из СДПГ. Но это будет четвертое правительство в таком формате за последние 20 лет, что уже давно вызывает недовольство среди многих функционеров самих этих партий и журналистов, считающих сменяемость власти одним из необходимых условий демократии. Еще один вариант двухпартийной коалиции — социал-демократы (или христианские демократы, если все же выиграют) плюс «Зеленые». Но, согласно последним опросам, ей явно не хватает большинства.

Активно обсуждаются и варианты трехпартийных коалиций. Например, социал-демократы или христианские демократы могут пригласить в собственное правительство и «Зеленых», и свободных демократов. Существует и небольшая вероятность, что СДПГ и ХДС/ХСС не смогут сформировать парламентское большинство и им придется взять в коалицию тех же «Зеленых» или свободных демократов.

Однако в истории ФРГ до сих пор не было трехпартийных правительств, а переговоры о нем четыре года назад длились рекордные полгода — и не закончились ничем, пришлось формировать очередную «большую коалицию».↑

7. И какой расклад сил выгоднее всего для Кремля?

Сегодня кажется, что, с точки зрения Москвы, почти все возможные коалиции имеют примерно одинаковые последствия: ни одна из крупных партий не готова отказаться от санкционной политики и в то же время почти никто не хочет разрывать экономические связи с Россией. С одной стороны, нет шансов, что в правительство попадет «сочувствующая» российскому режиму АдГ, и почти нет — что другая союзная партия, «Левые». С другой, невелика и вероятность, что там окажутся «Зеленые», наиболее решительно настроенные на противостояние Кремлю. ↑

Читайте также

«Мою работу практически не замечают»

Больше ни «правых», ни «левых»

Самая немецкая из партий

«Северный поток — 2»

Меркель осталась без преемницы — что будет дальше?

Как крайне правые пользуются эпидемией