Еще несколько десятилетий назад слово «троллинг» — во всяком случае, в его англоязычном варианте (trolling) — означало ловлю рыбы с движущейся лодки, обычно на блесну. В девяностые оно впервые зазвучало в контексте онлайн-коммуникаций: уже тогда первые исследователи заговорили о троллинге на интернет-форумах и в сообществах. Лингвист Клэр Хардакер определила интернет-тролля как человека, в истинные намерения которого входит инициировать раскол и (или) обострить конфликт ради собственного развлечения. Онлайновый тролль лжет, сеет раздор и самим своим существованием обязан эффекту, который он производит, — то есть всеобщему заблуждению.

Однако сегодня тролли сходят с компьютерных экранов и внезапно оказываются там, где их, казалось бы, еще недавно было невозможно помыслить: в премьерских и президентских креслах. Хамство и откровенная ложь, поданные как шутка, — главное коммуникативное оружие троллей — стали политическими инструментами. «Схвати ее за киску», «Денег нет, но вы держитесь» — эти фразы принадлежат не выдуманным (отрицательным) персонажам сатирических журналов, а реальным людям, управляющим государствами.

Почему такие люди имеют сегодня успех на политической арене? О причинах популярности троллей и о способах их изжить — политический обозреватель швейцарского онлайн-журнала Republik Константин Зайбт.

Дети тонко чувствуют будущее. Оно и понятно — им в нем жить.

Осенью 2016 года на игровых площадках начальных школ в швейцарском городе Арау среди детей прошел слух о том, что в лесу поселился злой клоун.

Прогноз оказался точным, только вот злые клоуны сегодня живут уже не в лесах, а в столицах крупнейших демократий мира — они их возглавляют.

Потеха и политика

Для профессионалов юмор — дело далеко не безобидное. Его цель — обезоружить публику. На сцене комик оказывается в ситуации дуэли: если никто не посмеется над его шутками, то смеяться уже будут над ним самим. Любой записной школьный остряк прекрасно знает, что в этой роли нужно уметь быстро дать одноклассникам по башке, если причиной их веселья становишься ты сам, а не твои выходки.

Смех — это разрушение рамок приличия, покушение на хороший вкус, обычаи или логику. Именно этим буржуазные политики любят объяснять тот факт, что все мало-мальски достойные комики придерживаются левых взглядов. Лишь самые умные и меланхоличные из них понимают, что на самом деле это та цена, которую комик платит за свой профессиональный успех: нельзя устанавливать правила и одновременно нарушать их.

Однако все эти рассуждения — привет из прошлого, из далекого двадцатого века. В веке двадцать первом оружие аутсайдеров — хаос и насмешки — переходит в арсенал власти. Плохие манеры и отсутствие организованности теперь не ведут к полному фиаско. Во всяком случае, не в политике. Напротив, эти качества в наши дни стали залогом бурного карьерного роста: кажется, что невоспитанность сегодня превратилась в такой же же знак благонадежности, каким раньше была степень кандидата наук.

В XXI веке действительно произошло нечто невообразимое: на политическую арену вышел персонаж, тысячелетиями живший только под землей, — тролль.

Чудо

В истории человечества редко происходило что-то более удивительное.

Чуть ли не до самого избрания такие клоуны, как Дональд Трамп или Борис Джонсон, даже в рядах собственных партий не рассматривались в качестве серьезных кандидатов, а уж представить, что они выиграют выборы и партия будет действовать по их указке, было совершенно невозможно.

Ни один разумный человек не пожелает себе начальника-тролля: такому типу — непоследовательному, злобному и несерьезному во всем, кроме ощущения своей обделенности, — нельзя доверить даже кота.

Когда Борис Джонсон в 2016 году захотел выдвинуть свою кандидатуру на выборах председателя партии, начальник его избирательного штаба и ближайший соратник Майкл Гоув заявил, что Джонсон абсолютно не подходит на пост главы правительства — он слишком непоследователен, не способен работать в команде и не обладает лидерскими качествами. Гоув решил сам стать кандидатом, и половина страны долго говорила о его предательстве, однако его суждения о Джонсоне не оспаривал никто.

Борис Джонсон действительно создал себе устойчивую репутацию подлеца как в политической, так и в частной жизни: он пропускал заседания, не сдерживал обещаний, менял позиции, плодил скандалы и внебрачных детей (а потом бросал их), да и вообще был серийным лжецом (хотя и забавным) и как журналист, и как политик. Все считали его второстепенной фигурой, но совсем недавно произошло то, во что три года назад не поверил бы ни один политолог: Борис Джонсон был избран на пост премьер-министра Великобритании подавляющим большинством голосов.

Премьером стал человек, которого журнал Economist назвал «самым безответственным политиком за много лет»: по мнению журналистов, «никто не обманывал свою страну и партию так, как он». Как, черт подери, ему удалось забраться так высоко? Все потому, что у политиков-троллей есть ряд удивительных преимуществ.

Подарок Господа (или сатаны)

Предания гласят, что тролли жили в пещерах или под мостами, обычно были не в духе и собирали со всех дань. Сетевые тролли известны в первую очередь тем, что портят окружающим настроение, вовлекая проходящих мимо в споры, в которых одерживают верх благодаря подложным аргументам. Это тоже своего рода дань: мы платим троллям своим бесполезно потраченным временем.

На заре интернета тролли еще были аполитичными анархистами, которые стремились разозлить всех — хороших и плохих, левых и правых, наивных и умудренных опытом. Их девизом была фраза Граучо Маркса: «Что бы то ни было, я против!»

Однако очень быстро стало ясно, что троллинг может быть эффективным политическим инструментом: один-единственный тролль может отравить своим присутствием весь спор, а хорошо организованная группа троллей может создать впечатление, что смятение охватило как минимум половину общества.

Неудивительно, что тролли начали сбиваться в группы: вначале троллинг стал бунтарской субкультурой, а потом — инструментом профессиональной пропаганды. Политики вроде Владимира Путина теперь имеют собственные фабрики троллей: за небольшую плату те создают шум, сеют раздор и вовлекают людей в бесцельные споры — о таком Путин в бытность агентом КГБ даже и мечтать не мог.

Изначально ставившие себя вне политики — то есть против всех — тролли резко и быстро поправели. Левые, зеленые или интеллектуальные тролли иногда попадаются, однако их почти не видно. Хотя некоторые их атаки и привлекают определенное внимание, они никогда не занимали ведущих позиций в своей касте.

Правые тролли, напротив, оказались на первых ролях: для праворадикалов они стали реальным решением важной проблемы. Смесь иронии и оскорблений для них оказалась даром божьим (или сатанинским), ведь троллинг объединяет абсолютно разные, ранее совершенно не связанные меньшинства: циников, сторонников теорий заговора, озлобленных мужчин, белых параноиков, ортодоксальных христиан, ксенофобов всех мастей — в общем, религиозных, либеральных и правых радикалов. Объединенные не общей идеей, а общей яростью, все они вдруг осознали себя реальной боевой единицей в Сети.

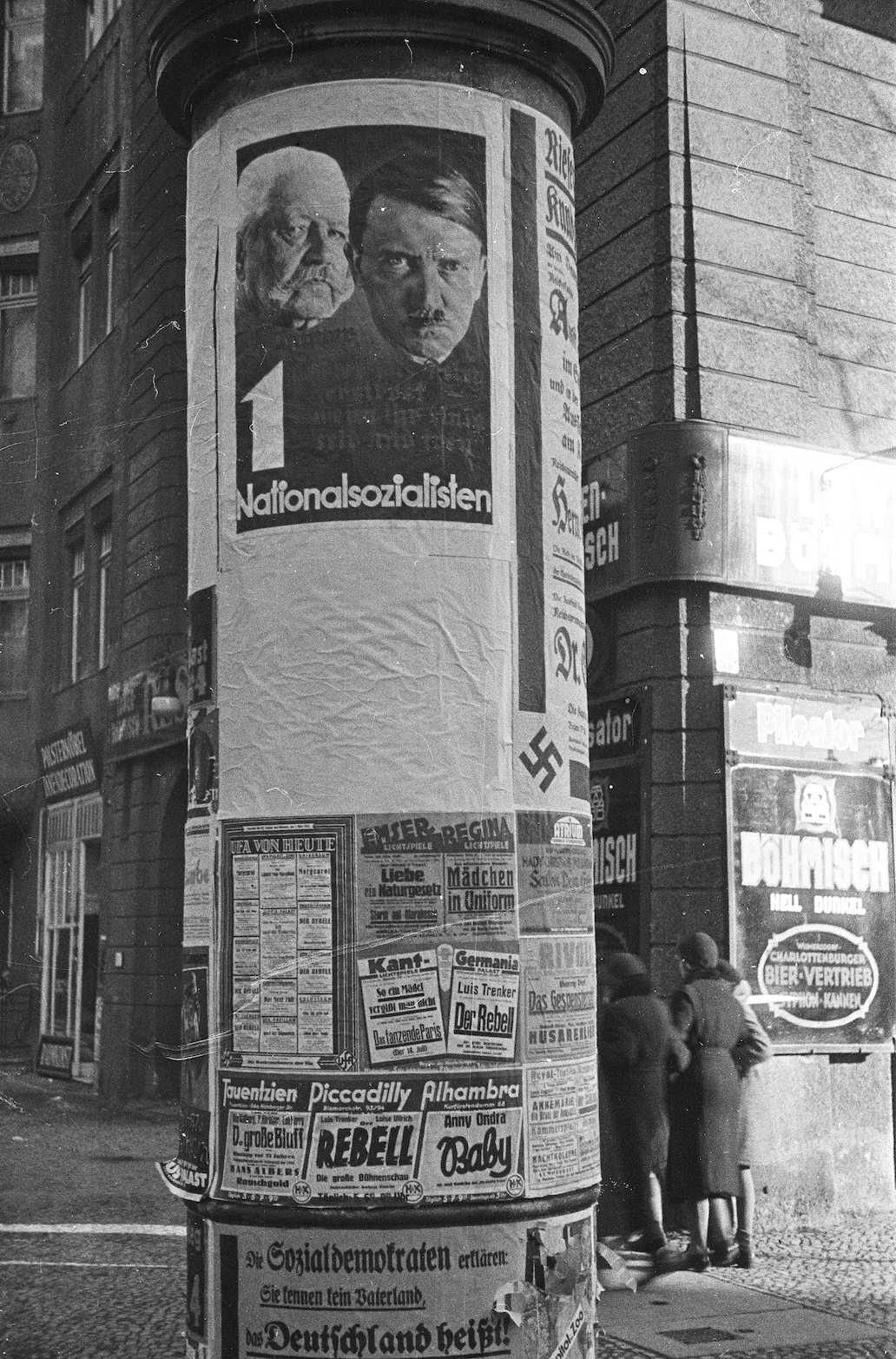

Наконец, правым также удалось поставить себе на службу гнусную изобретательность парней-подростков. Впервые со времен Второй мировой войны праворадикализм сделался частью поп-культуры. Это было большой победой, которая предвещала еще больший успех. Ибо тролли сошли с компьютерного экрана в жизнь. Освободившись из тысячелетнего заточения, они сразу же оказались в свете софитов, выйдя на самую важную из всех возможных арен — политическую.

На этой арене они отнюдь не статисты, ведь тролли сегодня — наиболее успешные политики. Везде — от Варшавы до Вашингтона, от Будапешта до Бразилии — в креслах глав правительств сидят господа с настолько сомнительными манерами, что каждый день им можно задавать один и тот же вопрос: «Что бы сказала ваша мама, если бы она вас сейчас услышала?»

Шутка и агрессия

Большое преимущество политического тролля в том, что агрессия и юмор, к сожалению, находятся в близком родстве и могут мимикрировать друг под друга: если кто-то заходит слишком далеко, то всегда можно сказать, что это было в шутку. Вспомните: угрозы убийством в Сети тоже часто сопровождаются смайликом.

Выгода политика-тролля тут в том, что он вообще может не брать на себя ответственность. Прикрываясь шутками, можно наладить невероятно прямую коммуникацию: вот, например, Дональд Трамп говорит сотрудникам своей администрации, что помилует всех, кто будет нарушать законы при строительстве предложенной им стены на границе с Мексикой. В ответ на просьбу о комментарии Белый дом заявляет: президент пошутил.

Такое же объяснение было дано и следующим поступкам Трампа:

- когда он потребовал у России опубликовать электронную переписку Хиллари Клинтон;

- когда призвал всех соратников сделать так, чтобы «Хиллари Клинтон никогда в жизни не смогла назначить ни одного судью»;

- когда потребовал от американцев «сидеть тихо», пока он говорит;

- когда предложил назначить его «пожизненным президентом».

В результате политики-тролли не только разговаривают, как злодеи в комиксах о супергероях, но и почти так же неуязвимы. Они могут практически еженедельно позволять себе вещи, которых несколько лет назад хватило бы, чтобы разрушить политическую карьеру: уклонение от уплаты налогов, ложь, невежество, жестокость, некомпетентность, непоследовательность, хвастовство, оскорбления, коррумпированность, харрасмент и многое другое.

Импорт-экспорт

Чисто технически политические тролли были импортированы в политику из смежной отрасли — индустрии развлечений. На эстраде Джонсон и Трамп были бы крепкими середняками, однако в политике те же самые приемы, применяемые с должным постоянством, оказались в новинку.

Неслучайно наиболее значимые политики такого рода — Дональд Трамп и Борис Джонсон — выделяются своими прическами в стиле «бетонный вихор» и «я только что проснулся». Их мультяшные образы стереотипны и узнаваемы. Обоих лучше знают по именам, а не по фамилиям. Как профессионалы индустрии развлечений они десятилетиями работали над своими образами и успешно выстроили их.

Настоящего успеха Дональд Трамп добился не как магнат в индустрии недвижимости (в этом качестве он оставил после себя лишь хаос из банкротств и судебных процессов), а как тот, кто выдает себя за магната. Все началось с желтой прессы, продолжилось в книгах, а потом вышло на телевидение. За этим крылась усердная работа и продуманный план: Трамп десятилетиями кормил журналистов звонками, фотографиями и скандалами. Его образом занимались лучшие специалисты: главные хиты — бестселлер «Искусство заключать сделки» и телевизионное реалити-шоу «Кандидат» — были от начала и до конца созданы профессиональными писателями и сценаристами, а сам Трамп поучаствовал в этой работе лишь своей прической.

Гениальность Бориса Джонсона тоже заключалась в успешном конструировании своего образа. Александр Джонсон был блестящим, хотя и рассеянным учеником, пока не поступил в Итон, где выбрал роль хулигана-заводилы, переименовался в Бориса, да так им и остался — вечный юнец со спутанными волосами (которые он тщательно взлохмачивал перед каждым выступлением) стал политиком-журналистом, известным своей любовью к латыни и скабрезностям. Его воспринимали как енота, таскающего еду на пикнике, — он был слишком забавным, чтобы на него злиться.

Трамп и Джонсон долгое время считались антиидеологами, потому что от них никто не ожидал ничего, кроме театрального эффекта. Даже когда они уже сильно ушли вправо, большинство наблюдателей говорило: «Он просто притворяется».

Джонсон и Трамп привнесли в политику невероятно действенное средство — вчерашний авангард. Систематическое нарушение табу долгое время считалось прерогативой (и долгом) богемы и целых сто лет кормило всех художников и артистов, от дадаистов до панков. Они знали: чтобы поддержать протест, повысить популярность стихов и нарастить продажи, достаточно вызвать у людей негодование. На протяжении десятилетий именно негодование было инструментом оппозиции, пока потрепанным бастардом не оказалось там, где однажды оказываются все революционные идеи, — на службе у реакционеров.

Вещи-пустышки — это мусор, а вот мысли-пустышки — потенциальные хиты. Новые идеи никому не по душе, они становятся пригодными и безопасными для массового потребления только тогда, когда стареют и становятся беззубыми. Вот политические клоуны и начали распространяться, как питоны во Флориде: инвазивный вид без естественных врагов.

Чертовски пошлое, но увлекательное шоу

Шоу, которое эти клоуны выдают… Ну, оно никуда не годится. Политический тролль действительно использует в работе два самых популярных развлекательных инструмента — шутки и борьбу. Но применяет он их в самой архаичной форме, как это делают школьники на перемене. Там само оскорбление — это уже смешно, а «Сам такой!» — достаточный контраргумент.

Став премьер-министром, Борис Джонсон, сделавший себе имя на жутких свитерах, комедийных гэгах и самоиронии (и до сих пор способный произносить смешные речи), почти в мгновение ока сбросил с себя всю милоту и пушистость и теперь говорит практически одними оскорблениями. Например, лидера оппозиции Джереми Корбина он уже называл «теткиной кофтой», «хлорированным цыпленком» и просто «катастрофой», а своим главным предвыборным слоганом помимо «Брекзита» сделал «2020 год без Корбина».

Дональд Трамп любит хвалиться, что на каждый удар он отвечает с десятикратной силой, а его соратники говорят, что он непревзойденный боец в контратаке. Однако в реальности Трамп ограничивается тем, что встречает критику такой же критикой. В ответ на любое обвинение он обвиняет своих оппонентов в том же самом — «Сам такой! Сам такой! Сам такой!»

Конечно, с содержательной точки зрения эти перепалки сравнимы с плоскими шутками на фекальную тему, только хуже. И тем не менее за ними до противного увлекательно наблюдать.

Пример Трампа и Джонсона сотоварищи на практике показывает, насколько мы недооцениваем собственную зависимость от условностей и насколько вездесущи неписаные законы. Трампу без каких-либо проблем удается ежедневно нарушать правила приличия: он без предупреждения сдает своих курдских союзников туркам, называет себя избранным и держит зонтик только над собой, забыв о своей супруге, — чего мы только не видели за прошедшие три года. Почти каждый день заголовки об очередном неприличном действии распространяются по всему миру, словно небольшая взрывная волна, и миллионы людей тихо вздыхают, как вздыхают родители ребенка, только что разломавшего с большим трудом склеенную модель самолета. Правила приличия — как воздух: их не замечаешь, пока они есть, но без них жить становится невозможно.

Получив пост премьера, Борис Джонсон начал нарушать их ускоренными темпами: уволил половину кабинета, отправил парламент в отпуск, солгал королеве, был остановлен Конституционным судом, выкинул из партии несколько десятков заслуженнейших людей, за десять дней проиграл столько голосований в нижней палате, сколько за 11 лет не проигрывала Маргарет Тэтчер, — и в ответ на все это заявил, что не намерен придерживаться решений суда или парламента, а перед каждой из этих выходок дезинформировал всех. Все эти эскапады без исключения были для британской политики в новинку. Поведение Джонсона было покушением не просто на устаревшие традиции, а на сложившиеся правила игры.

Больше всего политический тролль любит, когда его обман провоцирует в неприятельском лагере ответную ложь и что-то среднее между неверием, отвращением и возмущением. Тролль дает большому количеству избирателей то, чего они давно хотели, — отмщение.

«Вот сейчас мы покажем этим засранцам!»

Левым политикам кажется абсурдным, когда правые жалуются на всемирное господство леваков, но в этом есть доля правды, ведь за последние пять-шесть десятилетий левые действительно добились потрясающих успехов. Взять хотя бы повседневные вещи: сегодня женщины делают карьеру; однополые пары становятся целевой группой рекламных агентств, а не полицейских патрулей; общество обратило внимание на невероятное количество меньшинств; общепринятой морали больше не существует; дети имеют право голоса в семье; корпорациями в Кремниевой долине управляют хиппи; армия стала убежищем для бедных (как в материальном, так и в моральном плане) и так далее, и так далее.

А ведь есть еще и конкретные достижения: медицинское страхование, защита от увольнения, пенсии… Все они не идеальны, не дешевы и практически не подлежат пересмотру. За последние десятилетия левые силы проиграли много битв, потеряли задор и ориентиры, однако выиграли войну.

Но и капитализм тоже превзошел самые смелые ожидания. Детскую смертность, безграмотность, бедность, проблемы с образованием, голод, неравенство, отсутствие прав и свобод, войны и эпидемии пусть и не получилось победить полностью, но удалось как минимум радикально сократить. Технический прогресс, повышение эффективности труда и глобальная торговля привели к тому, что наш мир сегодня — самый свободный и счастливый за всю историю.

Именно поэтому настолько сильным было разочарование тех, кто на фоне всеобщего благоденствия опускался вниз. В идеологическом проигрыше остались представители крайне правого фланга. Люди, ставившие во главу угла привилегии, иерархию, порядок и традиции, в одночасье лишились власти, потеряли почву под ногами и прежнее уважение. Тот, кто воспринимал жизнь как борьбу всех против всех и черпал в этом свою гордость, не смог найти себя в хаосе мировой торговли и роскоши принесенных ею бытовых удобств.

В психологическом плане потрясение наиболее сильно ударило по тем, кто после Второй мировой войны двигал вперед не только капитализм, но и социал-демократию. За несколько десятилетий они смогли преобразить мир — белые мужчины западного среднего класса. Вначале эту социальную группу подкосил ее собственный успех, а потом — успех всех остальных. Неудивительно, что даже сохранив привилегии, они внезапно почувствовали себя чужими на этой планете.

И вот тут политические тролли говорят людям с мироощущением 60-х годов: «Ваши времена вернулись!» Привычная жизнь с понятной иерархией, в которой каждый уважающий себя мужчина мог построить для своей семьи небольшой дом. Времена, когда западный средний класс стал первой в истории человечества массовой аристократией — миллиард людей, обязанных привилегированным положением лишь факту своего рождения.

Именно они, впрочем, совсем скоро стали объектом презрения. Над ними начали насмехаться моралисты, другие социальные группы, желавшие получить свой кусок пирога, работодатели и ультралиберальные эксперты, нередко объявлявшие человека лишним компонентом, не способствующим экономическому росту.

Именно из-за этого многих избирателей не только не смущает, но даже привлекает скандальное поведение и управленческий стиль политических троллей, ведь те снова показывают победившим засранцам, кто в мире хозяин.

Стратегия произвольных действий

Мы уже упоминали, что сеять страх — первый навык, которым должен овладеть комик: нужно приучить публику смеяться над шутками, но не над самим артистом. Это роднит комиков с начальниками. Хороший актер может в одиночку сыграть кого угодно, кроме короля: короля делает свита.

Именно поэтому все авторитарные правители запрещают всем смеяться над собой под страхом возмездия, а их приспешники очень надеются, что и они никогда не станут объектом чужих безнаказанных насмешек. Авторитарные правители умеют шутить, но маскируют свои шутки под неожиданные постановления правительства, вылетающие из-под их пера как эстрадные — правда, несмешные — юморески.

Большое преимущество троллинга состоит в том, что произвольность не требует больших раздумий; достаточно просто следовать переменчивым настроениям. Трамп как политик, например, совсем не отличается изобретательностью. Он устроен до противного просто. Для него важны:

1. Он сам.

2. Его следующее импульсивное желание.

Из-за этого он предсказуем и непредсказуем одновременно — как трехлетний ребенок с заряженным револьвером в руке.

Стратегия произвольности проста, но несмотря на это необычайно действенна. С Трампом пока не смогли справиться ни юстиция, ни пресса, ни оппозиция, ни его соратники. Постоянно множащиеся оскорбления, нападки и лживые заявления президента США оставляют в замешательстве даже самые светлые головы в Вашингтоне. Даже железные доказательства, как в случае с импичментом, оказывают минимальное воздействие, потому что сам Трамп и его люди их просто игнорируют. Политический процесс не предусматривает существование политиков, не имеющих ни стыда, ни какого-то плана.

Произвольность поведения дает политику два преимущества. Во-первых, это самая простая стратегия, отвечающая древнейшим представлениям о суверенитете: творю, что хочу, и никто мне не указ. Для мира, строго упорядоченного законами, договорами и цепочками поставок, это нечто совершенное новое. Во-вторых, власть без логики подчиняет себе людей более эффективно, чем власть, имеющая план действий. С первой абсурдной посылкой все соглашаются из вежливости, из слабости или не разобравшись. Потом по все тем же причинам соглашаются со второй, а начиная с третьей дороги назад нет: раз согласился с первой и второй бредовой идеей, то нельзя объяснить, почему теперь стоит отказаться от этой.

Американские конгрессмены-республиканцы исторически считали себя крутыми принципиальными парнями, но три года хаотичного правления Трампа привели к тому, что они убежденно защищают каждое решение президента, даже если его новое начинание идет вразрез с той идеей, которую они всю свою жизнь отстаивали.

Иосиф Сталин, большой специалист в этом вопросе, однажды сказал: «Если ощипать курицу, пнуть ее, а потом кинуть ей пару зерен, то она будет следовать за тобой повсюду». Судя по всему, этот принцип работает и для парламентариев.

Авторитарный рынок

Никто не ожидал успеха Трампа на предварительных выборах, за исключением двух социологов. В 2009 году, за семь лет до этих событий, политологи Марк Хизерингтон и Джонатан Вайлер в книге, посвященной авторитаризму и поляризации общества, рассказали о том, что в обществе неявно, но стремительно формируется новый многочисленный электорат — озеро вулканической лавы под тонкой коркой американской политики. Этот класс избирателей, писали Хизерингтон и Вайлер, обеспечит победу деятелям, доселе не известным в Америке.

Своей многочисленностью новый электорат был обязан быстрому распространению определенного психологического типа: исследования показывали, что число людей авторитарного склада резко возросло и достигло 40% от имеющих право голоса.

Авторитарные личности ценят порядок, контроль и иерархичность, ненавидят любое инакомыслие и выступают за жесткие меры. Такими людьми движет страх, и они в первую очередь боятся опасностей извне. Людей этого типа можно разделить на две группы: радикально авторитарных пугают любые изменения в культуре, любые потенциальные новые угрозы, поэтому они хотят видеть во главе государства политика, который объявит всему новому войну и будет вести ее до полного уничтожения.

Наряду с ними есть еще и очень большая группа латентно авторитарных людей — об этом, например, пишет Карен Стеннер. Эти люди ведут себя расслабленно, но, почувствовав физическую угрозу, начинают вести себя как радикально авторитарные и искать себе решительного защитника. При этом лишь немногие из них действительно разделяют принципы авторитарного лидера; они просто рады тому, что тот воспринимает их опасения всерьез и энергично борется с пришлыми, поэтому выбирают его скорее из соображений самозащиты, нежели из симпатии.

Финансовый кризис 2008 года сопровождался массовыми выселениями и увольнениями, превращением белых из большинства в меньшинство и избранием чернокожего на пост президента страны. Все это и стало идеальным штормом, повсеместно пробудившим авторитарно настроенных граждан. Второй причиной было ощущение безнадежности: чем меньше вера в будущее, тем больше шансы на успех у политиков нового типа.

Ситуация окончательно обострилась из-за того, что за полвека все авторитарные личности — хотя это, в общем-то, не политическая категория — оказались в рядах Республиканской партии. Дело в том, что республиканцы с 1960-х годов позиционировали себя как партия порядка и закона, выступали за незыблемость принципов и ограничение гражданских прав, в то время как демократы вступали в коалицию с различными меньшинствами, что не только не привлекало авторитарно настроенных, но и активно претило им.

В 2016 году критическая масса была накоплена, и Дональд Трамп ко всеобщему удивлению начал выигрывать одни праймериз за другими. Он увлекал электорат не столько обещаниями (а обещал он то же самое, что и его конкуренты), сколько стилем — скандалами и грубостью. Называя мексиканцев насильниками, а черных судей — обиженными людьми с партийными предрассудками, он показывал, что и на посту президента не будет обращать внимания на правила приличия и покажет всем врагам нормальных людей, кто тут хозяин.

Хизерингтон сразу в ужасе позвонил Вайлеру и спросил: «Ты тоже это видел? Это правда случилось?» Действительно, прогноз социологов полностью оправдался: политик нового типа предстал перед ними в галстуке, плоти и крови, а спавшее до этого озеро из лавы вырвалось наружу.

Люди-обманки

Политические тролли редко выигрывают выборы большинством голосов — если перевес и есть, то он минимален. Трамп был избран 46% голосов против 48% из-за двухступенчатой системы выборов, а исход выборов в конечном счете решили 70 тысяч людей из проголосовавших за него 130 миллионов. За выход Великобритании из ЕС проголосовало 52% избирателей, против были 48%; инициатива по мерам борьбы с массовой миграцией была принята 50,3% голосов против 49,7%; Борис Джонсон убедительно выиграл не на волне всеобщего восхищения — результат консерваторов вырос с 42 до 43%. Триумфом это стало лишь потому, что лейбористы потеряли целых восемь процентов.

Решение о том, в каком из абсолютно противоположных направлений пойдет страна, принимает небольшая группа избирателей, а шаткость успеха ни на секунду не мешает пришедшему к власти троллю расценивать свою победу как абсолютный карт-бланш и ничем не ограниченный мандат на любые пришедшие в голову действия.

При этом он учитывает интересы своего электората. Вне зависимости от того, с какими меньшинствами он официально боролся в ходе избирательной кампании, он не видит между ними никакой разницы: мексиканцы, транссексуалы, преступники, китайцы, женщины, геи, люди с высшим образованием, демократы, педофилы, югославы, черные, компьютерщики, веганы… С ними тролль обычно начинает разбираться в абсолютно случайном порядке — они же все ненормальные. Неудивительно, что политический тролль всегда говорит о предстоящих трудностях и нерадивости своих предшественников: приходится от многого избавляться.

Политика хаоса

Цель политики троллей — создать хаос. Прошлое для них не наследие, а большая кувалда: они, конечно, часто говорят о старых добрых временах, когда еще царил нормальный порядок. Однако обычно они делают это донельзя неопределенно, почти бесстрастно. Единственное исключение — когда разговор заходит о том, кто был у руля, а кто нет.

В действительности у них нет политических требований, потому что вне зависимости от партии содержание всех программ одинаковое — слом всех существующих структур: демократических институций, принципа разделения властей, правового государства, а еще традиций, манер, принципов, договоров, и вообще исключение какой бы то ни было преемственности.

Тролль обещает своим избирателям разрушить все, что построено. Недаром в наиболее ярких и успешных пассажах своих речей он внушает всем отвращение к упадничеству и угрожает элитам. В этом не только суть речей, в этом суть самого тролля. Его избиратели знают это и поэтому почти не чувствуют себя обманутыми, если после выборов тролль ничего для них не сделает. Люди, выбравшие Дональда Трампа, проголосовали не за соратника, а за то, чтобы закинуть гранату в Белый дом.

Стратегия разрушения замечательна тем, что ее легко реализовать даже в сложном мире — для этого хватит обычной некомпетентности, если применять ее с должным усердием. Постепенно троллю начинает помогать и его команда: компетентных и идейных людей увольняют или они уходят сами, освобождая место для соглашателей, манипуляторов и мошенников. Когда у власти тролль, эволюция поворачивается вспять.

Проще некуда

Возникает вопрос: почему тролли не сидят там, где должны сидеть: в подвалах, тюрьмах, на форумах в интернете или в редакциях газет? Почему они вдруг в большом количестве оказались у руля уважаемых демократий? Почему их практически невозможно оттуда убрать?

Их секрет в простоте. В любом политическом вопросе тролли выбирают кратчайший путь — без оглядки на традиции, без чувства такта, без трепета перед масштабами задачи. Их практическая деятельность потрясающе эффективна.

- Если ты тролль, то на все вопросы нужно отвечать: «С этим я справлюсь сам». Этот ответ может быть основой или центральным лозунгом твоей кампании. Его плюс в том, что твое важнейшее обещание будет выполнено уже в момент твоего избрания.

- Что же до твоих несуществующих слабостей и скелетов в шкафу, то тебе не нужен ни психолог, ни могильщик — обвиняй своих политических противников в том же, а если не уверен, то просто нагруби.

- Ты без проблем можешь выиграть дебаты даже у значительно более компетентных оппонентов. Причину этого сформулировала феминистка, колумнистка и писательница Лори Пенни. Известный в свое время тролль Майло Яннопулос однажды вызвал ее на открытую дискуссию, но она отклонила предложение, сказав: «Не потому что я боюсь проиграть, а потому что знаю, что проиграю, ведь ему все равно, а мне — нет».

- Чтобы забраться на вершину власти, тебе не придется прикладывать больших усилий; хватит того, что ты заявишь о предстоящих великих делах, потому что главное — это шоу. Хороший пример: люди Трампа требовали от украинского правительства не начать расследование в отношении семьи Байденов, а только официально сообщить об этом.

- Если твоя главная политическая цель заключается в разрушении правящей элиты, то думать тут — последнее дело.

- Меняй позиции и делай все произвольно, это решит почти все твои проблемы: прекрасно разовьет лояльность твоих людей, повергнет противников в ужас или как минимум заставит сомневаться, а избиратели будут тобой гордиться — вот тот человек, которому было не слабо.

- Разбираться в экономике тебе не нужно: забирай у врагов, отдавай друзьям.

- Выбирать кандидатов тоже несложно. Вот критерии:

1. кровное родство или сходство характеров;

2. заслуженные пропагандисты;

3. зануды, которые тебя никогда не затмят. - Думай, как избиратель. Трудных решений не существует. Важные люди и страны всегда получают от других копеечку, пирожок и большое спасибо.

- Ничего не объясняй. Никому ничего не прощай. Не признавай ошибок. Атакуй, когда на тебя нападают.

- Избавляйся от своих людей и идей, которые начали действовать тебе на нервы. Делай что угодно, только не иди на компромисс.

- Ври сколько хочешь. Во-первых, это удобнее всего; во-вторых, это отвлекает соперника: пока он тщетно пытается опровергнуть твою предпредпоследнюю ложь, ты уже говоришь что-то другое.

Неудивительно, что тролли остаются на высоте даже в кризисные времена, а скандалы и контрудары им нипочем, ведь им не нужно копить силы для следующего шага и дел по управлению страной, а создаваемый ими шум, хаос и паника энергии тоже не требуют. Вот они и распространяются в демократиях, потому что у них есть иммунитет против сложности демократического устройства.

Стратегии для XXI века

XX век не кончался почти 20 лет, но теперь все-таки окончательно завершился. В раннем XXI веке уже скопились целые залежи ископаемых: вот сериалы как вид искусства, интернет, кризис доверия к прессе, арабский терроризм, производные финансовые инструменты, глобальное потепление, климатическая политика и расцвет троллей-руководителей демократических государств.

Кроме того, вместе с XX веком уходят его ритуалы и рефлексы. Скажем, панк-движение умерло ужасной смертью дважды. Первый раз случился в 2008 году, когда банкиры (а не анархисты) практически довели мировую финансовую систему до катастрофы, но умудрились выйти сухими из воды, а панки к тому же моменту не ушли дальше собственных музыкальных лейблов, баров и магазинов экопродуктов — то есть дальше малого бизнеса. Второй раз панк-движение уничтожили тролли: после их появления плохие манеры и идеи разрушения государства перестали увлекать кого бы то ни было.

Для борьбы с троллями не годится привычный арсенал оппозиции — такие инструменты, как протест и провокация, узурпированы новыми власть имущими. Быть может, противоядие против троллей стоит поискать в чем-то ином, например, в вещах, которые в XX веке еще казались скучными: в хороших манерах, благоразумии и тщательности.

Политики Республиканской партии — и верующие христиане, и убежденные либертарианцы — всегда гордились своими радикальными принципами, но практически все склонились перед человеком, который регулярно отстаивал мнения, строго противоположные их убеждениям. Против Трампа выступили высокопоставленные чиновники — опытные профессионалы, не связанные с политикой и всегда стремившиеся добросовестно выполнять свою работу. Они не смогли проигнорировать халтуру со стороны президента и допущенные им нарушения конституции. Действительно, добросовестный труд во времена хаоса — это настоящая диверсия.

Второе противоядие можно найти в Швейцарии. Когда Швейцарская народная партия предложила высылать иностранцев из страны при совершении даже незначительных правонарушений, представители общественного движения «Операция Либеро» начали троллить троллей в сети, не оставляя без внимания ни одного ложного аргумента. Это привело к тому, что Швейцарская народная партия проиграла «Операции Либеро» уже шесть референдумов и теперь, как раньше ее противники, жалуется на несправедливость. Получается, что ясная позиция, усердие, настойчивость и четкая стратегия помогают дать троллям бой на их же территории.

Конечно, полностью убрать троллей из политики — дело небыстрое. Тот, кто любит свою страну, должен управлять ей с решительным дружелюбием.

Подготовка этой публикации осуществлялась из средств ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

Читайте также

Любовь к ближнему: как христианские церкви Германии помогают беженцам

Бистро #1: «Брекзит» и выборы в Великобритании

Обзор дискуссий № 3: Слабая Меркель, сильный Путин?

Садовничать, штопать одежду и передвигаться на лошадях: экологическая утопия Нико Пэха