Помимо массового уничтожения людей нацистский режим активно практиковал использование подневольного труда иностранных граждан. Летом 1944 года на территории Германии работали более 13 миллионов насильно угнанных гражданских лиц, узников концлагерей и военнопленных. Около 2,75 миллиона из них были мирными гражданами Советского Союза — «остарбайтерами», в соответствии с нацистской терминологией. Они трудились не только в оборонной промышленности и в сельском хозяйстве, но и в домах отдельных граждан Третьего рейха — как правило, высокопоставленных.

История, которую журналистка Кристина Хольх рассказала в издании сhrismon, затрагивает сразу два аспекта немецкой коллективной памяти. Первый — это то, что долгое время Германия отказывалась признавать бывших остарбайтеров такими же жертвами нацизма, как и другие пострадавшие. А второй — что, хотя признание и осуждение преступлений гитлеровского режима давно стало в этой стране общим местом, разговоры о соучастии в них собственных родственников до сих пор во многом остаются семейным табу.

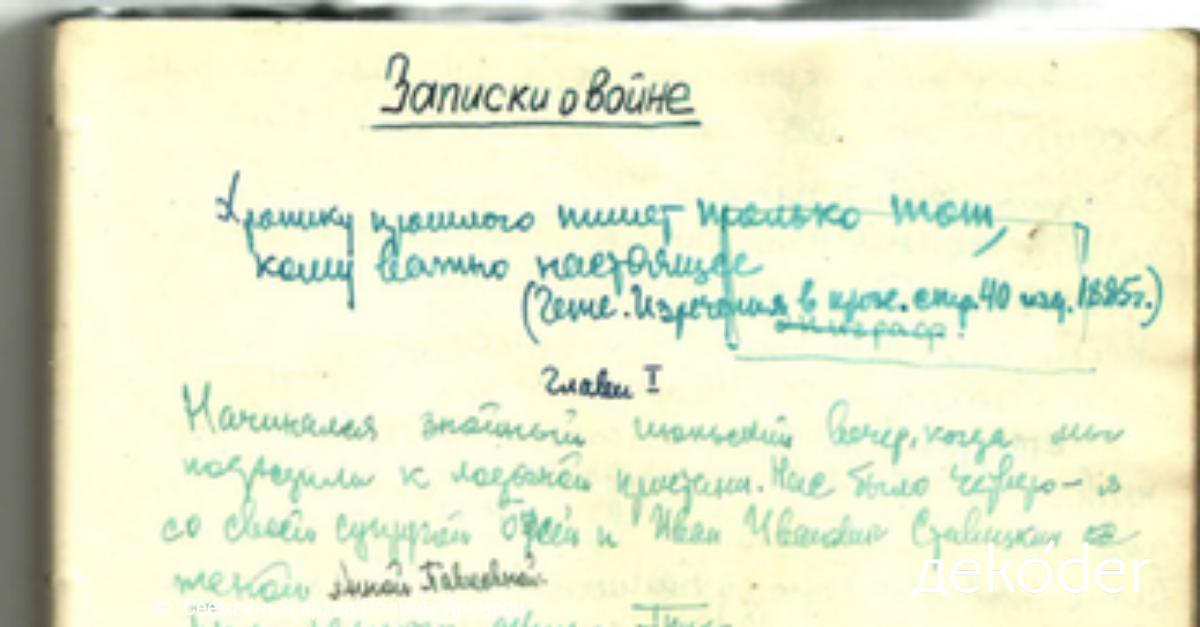

«Что же стало с Хайкой? Бедная девочка!» — часто вздыхала моя мама. В какой-то момент я поняла, что Хайка была не просто домработницей у моих бабушки с дедушкой, а украинским остарбайтером — человеком, насильно угнанным в Германию в качестве бесплатной рабочей силы. Вскоре после того, как война закончилась, Хайка забралась в кузов грузовика, который должен был доставить ее и других освобожденных остарбайтеров на родину через весь послевоенный хаос, и больше никаких вестей от нее не было. Осталась только ее фотография, снятая в саду дома. Так родилась миссия — найти Хайку. Ничего кроме ее имени я не знала. Ее фотография долго лежала в стопке незавершенных дел на моем столе, и я все никак не могла этим заняться.

Но год назад случились две вещи: я неожиданно получила наследство от своей крестной матери и прочла в газете, что Международная поисковая служба в Бад-Арользене, которая занимается историей жертв нацизма, начала принимать заявки на розыск от людей, которые не были признаны пострадавшими. Вот он, еще один шанс! Быть может, Хайка еще жива. Мне хотелось передать ей и другим остарбайтерам часть своего наследства.

В этот момент я даже не подозревала, что поиски Хайки выльются в детективное расследование судьбы моего деда, что его результаты потрясут всю мою семью, а у меня появятся подруги в Украине.

Откуда вообще у вашего дедушки остарбайтер?

В 1942 году, когда в Германию были отправлены первые остарбайтеры, моя мама жила с родителями в Веймаре, ей было семнадцать, а Хайке примерно на год больше. Быть может, в Главном государственном архиве Тюрингии есть списки остарбайтеров? «Да, — говорит служащая архива Катрин Вайс, — но их составили только после войны по требованию держав-победительниц». Хайки в списках нет. «А откуда вообще у вашего дедушки остарбайтер? — вдруг спрашивает госпожа Вайс. — Он был из руководства?»

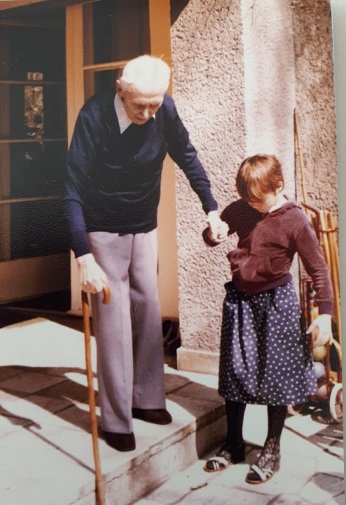

Мой дедушка — нацист? Вот этот пожилой мужчина, который на одной из фотографий задумчиво наблюдает за тем, как внуки плещутся в бассейне? Он умер в 1963-м, мне было всего три года. Госпожа Вайс находит личное дело деда и обещает прислать мне копию.

Большинство из миллионов остарбайтеров — половина из них девочки и девушки — трудились на заводах и сельскохозяйственных предприятиях. Около 50 тысяч из них были направлены в качестве помощниц по дому в многодетные семьи, но в действительности многие оказались в семьях высокопоставленных партийцев и чиновников. Подбирали их по внешности: по возможности — «арийской», ни в коем случае не «примитивной восточной».

«Примитивная восточная» внешность? Я смотрю на фото, с него на меня слегка смущенно смотрит Хайка. Я переворачиваю карточку — как же я могла забыть про надпись кириллицей?! Наша практикантка (практикантка редакции журнала chrismon, где этот текст вышел на немецком языке — прим.ред.) из Литвы помогает мне расшифровать текст: «На добрую и долгую память от Галки Сержан. Снято в Веймаре-Гельмероде в 1944 году. Дарю вам это фото перед отъездом от вас из Нойдорфа-Роттенаккера, 15 мая 1945 года».

Теперь я знаю фамилию и место! Все сходится, в январе 1945 года родители с Хайкой уехали из Веймара в небольшой город Роттенаккер в Швабском Альбе. В Роттенаккере даже есть архив, но волонтер-архивариус Гунтер Доль не уверен в успехе поисков: на чердаке ратуши размещали немецких военнопленных, которые использовали бесценные архивные документы в качестве матрасов. Тем не менее ему удается найти сведения об Анне Сержан, домработнице моего деда, родившейся 4 июля 1923 года в украинском городе Чернигове. Есть дата рождения! Вот теперь мне хватает данных для запроса по Хайке-Галке-Анне в Международную поисковую службу.

Открываю почтовый ящик, там копия личного дела из Веймара. Папка тонкая, но содержательная. В ней — автобиография, которую дед изложил в 1936 году в заявлении о приеме на работу: родился в 1898 году под Одессой в семье немецких поселенцев, в 1917 году сражался с русскими революционерами, потом направлен рейхсвером в качестве добровольца «с тайным заданием в Москву», после окончания войны переехал в Штутгарт и там боролся с немецкой революцией, точнее — «против “Спартака”».

Звучит как остросюжетный фильм. Но мой супруг говорит: «Они не киноактеры, они убийцы. Они убивали восставших. Революция 1918–1919 годов прошла относительно бескровно в том числе из-за того, что прежний режим был слаб, но потом отовсюду набежали фрайкоры — добровольцы-праворадикалы, и это длилось до 1923 года, пока их всех наконец не разоружили». К этому моменту дедушка уже учился на архитектора, женился, в семье родился первый ребенок. Текст дальше гласит: «Осенью 1922 года вступил в НСДАП. Черный рейхсвер, бригада Эрхардта. В ноябре 1923 года приведены в полную боевую готовность в связи с событиями в Мюнхене». Он состоял в бригаде Эрхардта, самом жестоком вооруженном формировании! Он хотел принять участие в Пивном путче!

Получаю письмо от брата: «Вот уж новость так новость. Это серьезно отличается от того образа наивного романтика, который нам всегда рисовали». Любимый двоюродный брат тоже изумлен: «Я всегда думал, что дед был архитектором до мозга костей, просто родился не в то время, и поэтому ему пришлось принимать участие во всем, чего совсем нельзя было избежать. А теперь выясняется, что он с самого начала был в лагере нацистов! Кстати, они всегда были настоящими нацистами?». Параллельно мы изучаем интернет и зачитываем друг другу программу НСДАП 1920 года, где партия требует лишать гражданства немцев еврейского происхождения.

Все мы теоретически понимаем, что «этими нацистами» могут быть не только другие люди, но и наши собственные родственники, однако в большинстве немецких семей рассказы о прошлом родственников и исторические сюжеты — никак не пересекающиеся вещи. Согласно одному опросу общественного мнения, проведенному институтом Emnid, лишь 6% респондентов допускают, что их родные положительно относились к национал-социалистическому режиму. Тогда чьими же голосами НСДАП пришла к власти в последние годы Веймарской республики?

Градостроитель нацизма

В 1923 году, когда НСДАП запрещают, дед получает диплом инженера и дополнительную квалификацию «государственного градостроителя» — и сидит без работы четыре долгих года мирового финансового кризиса. С 1 мая 1933 года он снова член НСДАП.

Он быстро продвигается по карьерной лестнице: становится главным архитектором Германского трудового фронта в Берлине в ведомстве Альберта Шпеера, проектирует гигантское «типовое поселение» в Брауншвейге с залом собраний, похожим на церковь и украшенным псевдорелигиозной символикой, — предполагается, что именно по этому проекту будут строиться все новые поселения Германии. В 1937 году он переезжает в Веймар, в котором искали советника по градостроительству — «истинного» национал-социалиста, исповедовавшего принципы «расово-политической чистоты». Там он возводит несколько добротных жилых домов в немодном стиле модерн, но еще участвует в строительстве «Гауфорума», этой громадины в центре города. В итоге он становится профессором градостроительства, а потом…

Личное дело завершается краткой пометкой: «допущен к фронтовой службе» в качестве офицера-переводчика. В то самое солнечное воскресное утро 22 июня 1941 года дедушка был среди тех, кто напал на Советский Союз.

Что же он там делал, на этой самой жестокой из всех немецких войн? С военными деталями мне самой не справиться, я звоню Беньямину Хаасу, историку из Фрайбурга. Он говорит, что к нему очень часто обращаются пожилые люди, которые хотят наконец узнать, почему их отец был таким задумчивым, почему только и делал, что сидел в своей комнате и молчал.

Хайка-Галка-Анна-Галина

Вот и письмо из Международной поисковой службы. Ее нашли в одном из списков, который, вероятнее всего, в начале лета 1945 года составил советский военный, отвечавший за репатриацию в лагере для перемещенных лиц под Гейдельбергом. Как выяснилось, Хайку-Галку-Анну на самом деле зовут Галина Илларионовна Сержан. Так я ее теперь и буду называть — Галина. Данные переданы украинскому Красному кресту, его сотрудники продолжат поиски.

Украинский Красный крест разыскал дочь Галины. Сама Галина уже скончалась. Грустно, но все же – хорошо, что она благополучно вернулась домой и смогла там завести семью. Что мне теперь делать? «Найди переводчика, напиши письмо, подучи русский и поезжай туда», — советует муж.

Я сижу на полу и изучаю огромную карту Украины. Слева от меня — таблица с кириллическим алфавитом, справа — список зверств Шестой армии, в девятой дивизии которой служил и мой дед. Где пролегал их маршрут? Был ли дед в конце сентября 1941 года в Киеве, где эсэсовцы при поддержке вермахта за полтора дня расстреляли 33 771 еврея, в основном детей, женщин и стариков? Был ли он во Львове, в Житомире, Виннице, Кременчуге?

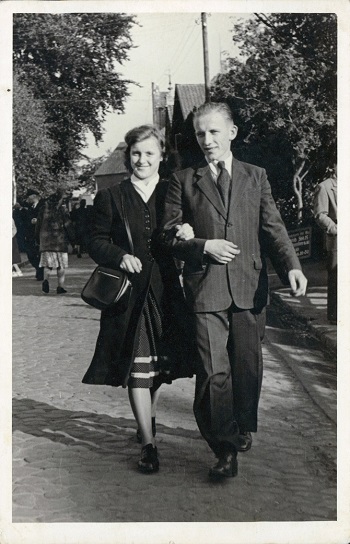

По электронной почте приходит письмо из Украины: «Уважаемая госпожа Кристина, меня зовут Тетяна (25 лет). Большое спасибо за ваши усилия и память о моей бабушке. Она была очень милая, умная и трудолюбивая. Она часто вспоминала время, проведенное в Германии. Напишите о себе. Прилагаю свое фото (я с мужем)».

Фотография со свадьбы: жених в розовой рубашке, невеста — в розовом платье, у нее бодрый живой взгляд. Тут же пересылаю своим. «Ну и ну, госпожа Кристина!» — отзывается муж с работы. Брат пишет: «Отрадно, что семейная история продолжается в Украине (да еще и в розовом цвете!)».

Я пишу в Украину, рассказываю о воспоминаниях мамы: как она после окончания школы порвала все свои тетради по математике на мелкие кусочки и бросила в подвал, а Галина их снова склеила и прорешала все задачки; как Галина невероятно умело шила себе из подаренных кусков материи платья, как у моей мамы; как Галина однажды получила письмо и потом долго плакала — может, что-то случилось с ее братом, родителями или деревней?

Без ложной гуманности

Звонит мой историк, ему удалось кое-что разыскать — протоколы допросов в Украине. Дедушка допрашивал военнопленных и гражданских, которых подозревали в партизанской деятельности, русский-то он знал хорошо.

Документы интересные, сверху пометка «место неизвестно» на случай, если бумаги попадут к врагу. Дедушка расспрашивает пленных о настроении в войсках и наличных вооружениях. Он отмечает, что мужчины одеты в гимнастерки, не стиранные уже шесть недель. 20-летний лейтенант спрашивает у деда, за что воюют немцы. Дед протоколирует свой ответ: «За смещение жидовского правительства страны и искоренение мирового коммунизма».

К протоколам пришиты распоряжения армейского командования. 14 августа 1941 года: войскам приказано «без ложной гуманности уничтожать» партизан и подозреваемых, а также их осведомителей, в том числе детей. Кроме того, следует немедленно «расправляться» с пленными офицерами-политруками.

Что все это значит? Кем же был мой дед? «Точно не борцом Сопротивления», — сухо отвечает историк. Выясняется, что дедушка на войне не только переводил, как рассказывали в семье, иначе он получил бы не крест «За военные заслуги» второй степени с мечами, а тот же крест, но без мечей. Но по сравнению с другими протоколами в его допросах скорее чувствуется расположенность к обвиняемым, дед отмечает и смягчающие обстоятельства. Быть может, украинцы были близки ему по духу, ведь он сам там вырос.

Мой историк обнаружил еще один документ: дедушка есть в списке участников секретного совещания с участием Гиммлера. О Господи! Заказываю копию в архиве.

Сижу в гостях у тети и двоюродного брата. Тете уже за восемьдесят, в 1950-е годы она переселилась к нам и очень любила своего свекра. Рассказываю о биографии и допросах. Тетя потрясена до глубины души. «Это меня совсем удручает, — говорит она. — Значит, он вовсе не переводчиком служил, а занимался в России совсем другими вещами. Ужасно, что он так рано вступил в партию, все это в нем глубоко сидело!»

Ругаюсь с мамой. Она говорит, что поиски «Хайки» — это прекрасно, а вот «ворошить» историю деда не нужно: «Это ведь вообще никак не связано с Хайкой, мне в семье тоже многого не рассказывали, но это точно не из-за деда». Я отвечаю, что из-за него, ведь он был функционером НСДАП. Мама вскипает, я беру назад слово «функционер», но продолжаю настаивать, что и маленьким винтиком в машине он тоже не был. «Он был идеалистом!» — говорит мама. Да, говорю я, но бывают и ложные идеалы, например, «Германия, свободная от жидовства». «Твой дед никогда никому не причинил зла, он никогда не смог бы никого застрелить, никогда!». Хорошо, а откуда тогда крест «За военные заслуги»? «Оставь уже деда в покое. Была война, в чем-то его обязали поучаствовать. Радуйся, что тебе не довелось жить в это время! Вы и жизни-то не знаете».

Разве осуждать можно только в том случае, если ты присутствовал при содеянном? Политический обозреватель и публицист Ян Филип Реемтсма отвечает на этот вопрос очень емко: «Нет, потому что иначе не было бы ни судов, ни историографии».

Получаю ответ из Украины, на этот раз пишет дочь Галины, Валентина: да, ее мама умерла в 2000 году в возрасте 77 лет, у нее было две дочери — Вера, она сейчас в Киеве, и Валентина, она живет в деревне. «Мама работала бухгалтером, ее уважали. Еще у нее было небольшое хозяйство (коровы, свиньи, куры, гуси, кролики, сад). У нас с мужем тоже есть хозяйство (коровы, свиньи, куры, сад). Моя мама говорила, что встретила в Германии очень добрых и воспитанных людей. Она многому у них научилась, в том числе очень вкусно готовить».

Я долго размышляю над ответом и потом пишу, что мой дедушка наверняка был приятным в общении человеком, но еще он был убежденным национал-социалистом, а немцы принесли много горя другим странам своей захватнической войной. Ну вот, теперь они тоже все знают. Сложится ли после такого поездка в Украину?

Признается свободным от примеси еврейской крови

Нужно еще поскорее разобраться со свидетельствами в пользу деда — с семейными рассказами. Понятно, что они всегда неточные, но редко бывают полной выдумкой. Однажды у расового управления якобы «появились вопросы» к деду из-за его матери, урожденной Леви, а еще он «попал в немилость», потому что не хотел принимать к себе остарбайтеров — что нелогично, ведь у него как раз и была такая домработница.

История закручивается очень хитро. Более-менее правдоподобная картина начинает складываться после детективного расследования, проведенного с помощью историка Харри Штайна из мемориального комплекса «Бухенвальд» на основе заключения расового управления, письма бабушки, воспоминания тети, доклада гестапо и денацификационной анкеты дедушки.

То, что мать носила еврейскую фамилию, никогда не заботило деда, потому что вся его семья уже многие поколения была евангелического вероисповедания. Тем не менее в 1935 году издаются расовые законы, и дедушке сообщают, что он еврей. Бабушка плачет, дед идет к руководителю местной партийной организации. Тот обращается в имперское ведомство по генеалогическим исследованиям и добивается выдачи нужного заключения, в соответствии с которым дед «признается свободным от примеси еврейской крови несмотря на примесь еврейской крови», так как его последний предок-иудей принял христианскую веру еще в 1719 году.

Жизнь деда снова налаживается, он работает архитектором, проектирует, строит и не глядит по сторонам. Однако потом он переезжает в Веймар, а там, в небольшом и насквозь национал-социалистическом городе, принят совершенно другой уровень социального контроля. Кто-то снова раскапывает девичью фамилию матери, что в глазах местного «отродья», как пишет бабушка в письме, было худшим из обвинений.

Попав в затруднительное положение, дед весной 1941 года уходит в армию добровольцем и в начале 1942 года возвращается с восточного фронта с орденом, но к тому времени его позиции уже серьезно подорваны. Заключение о его арийскости обжаловано, и гауляйтер Заукель настоятельно советует ему «без лишнего шума уволиться». На посту профессора градостроительства деду уже подыскали замену.

Дед уходит с работы, и ему предлагают место на «Предприятии Цеппелин» в концентрационном лагере Бухенвальд — скорее всего, из-за того, что он знает русский. В этом концентрационном лагере содержались в том числе советские военнопленные, многие из них впоследствии были убиты: их ставили перед рейкой для измерения роста и стреляли прямо в затылок. Во время расстрелов (а в одну из ночей было убито сразу 400 человек) в помещении играли громкие военные марши. Однако весной 1942 года задача такова: нужно завербовать кого-то из пленных в качестве шпионов, чтобы затем забросить их за линию фронта.

Для этого узникам устраивают изнурительные допросы, призванные рассортировать их на ценных и подлежащих уничтожению — многие настолько оголодали, что готовы на все что угодно ради куска хлеба. Чтобы провести эту сортировку, армии нужны русскоговорящие члены НСДАП — например, мой дед. Он видит, что творится в лагере, возмущен обращением с русскими и отправляется к своему приятелю, гауляйтеру Заукелю. Тот говорит: «Бросай все и срочно уезжай куда подальше, иначе я тебе ничем не смогу помочь!». Дед возвращается домой, а его жене уже позвонили: «Не удерживайте своего супруга, ему нужно срочно собирать чемоданы». Весной 1942 года дедушка уезжает «куда подальше», а в мае 1942 года ему предоставляют право на домработницу — вполне возможно, в качестве «компенсации» за пережитое.

Ваш дедушка оказался не в лучшей компании

У меня все плывет перед глазами: есть насильно угнанная из Украины женщина, которая, как выясняется, воспринимала свое пребывание здесь как интересную заграничную поездку (ну, как минимум, так это поняли ее дочери), и дедушка-нацист, который натерпелся из-за девичьей фамилии своей матери. Муж вносит ясность: «Вот поэтому твой дед не жертва национал-социалистического режима, он ведь попал в ту же яму, которую вырыл другим. Это не так трагично, ведь он остался в живых. Скорее уж ирония судьбы».

Очень жду письма из Украины. Как бы они не решили прервать общение из-за дедушки-нациста! Проходит два месяца, и я получаю письмо от Валентины, дочери Галины, написанное с помощью автоматического переводчика: «Госпожа Кристина, что ваш дед занимал пост в войну, мы не осуждаем. Это была война, идеология. Мы рады, что наша мать в то время была с вами. Мы радуемся, что вы интересуетесь. Говорят, что в жизни не бывает случайных встреч».

Камень с плеч! Украинская организация, которая опекает престарелых жертв национал-социалистического режима в родном регионе Галины и которой я пожертвовала часть нежданного наследства, снова пишет мне и интересуется, когда же я «заеду», и тут я думаю — решено, еду в Украину, чтобы посетить одну или двух бывших работниц-остарбайтеров, у которых жизнь сложилась не так удачно, как у Галины. А ее дочерям нужно наконец отвезти их деньги.

Осталась последняя загадка: куда же именно «подальше» отправился дед в 1942 году по совету Заукеля? Получаю из Мюнхенского исторического института долгожданные документы по секретному совещанию у Гиммлера в мае 1944 года. Комментируя список участников, мой историк пишет: «Ваш дедушка оказался не в лучшей компании, он был связан с настоящими военными преступниками».

Выясняется, что с 1942 по 1944 год дед был в Украине и работал на высокопоставленного эсэсовца Ханса-Адольфа Прютцманна. У Прютцманна было три задачи: убивать евреев, бороться с партизанами (то есть терроризировать население и сжигать деревни), а также организовывать переселение (то есть выселять или сразу уничтожать местных, а арийцев — взращивать и пестовать, чтобы со временем победить и Америку). Вероятно, планировалось, что дед когда-нибудь снова будет проектировать поселения.

Работа, работа, работа

Город Чернигов, в 70 километрах к востоку от Чернобыля. Стоит страшная жара, но украинская организация уже устроила для меня встречи с шестью бывшими работницами-остарбайтерами. Я в гостях у первой. Она плачет, и я тоже плачу.

Марии Павловне 91 год, она сидит на продавленном пружинном матрасе, я сижу перед ней. Ее пригнали во внешний лагерь концентрационного лагеря Равенсбрюк и заставили работать на производстве боеприпасов под кодовым названием «Редерхоф» в городе Бельциг недалеко от Берлина. Условия, как мы уже знаем, были ужасные. «Шнель-шнель-шнель», «быстро-быстро-быстро», — вот все немецкие слова, которые помнит Мария Павловна. «А тех, кто не мог работать, отправляли обратно в Равенсбрюк и сжигали», — говорит она, и слезы снова текут по ее щекам. Кажется, она пережила это только что, а не 70 лет назад. «Спасибо, что не забываете нас», — благодарит Мария Павловна. Я достаю еще одну упаковку носовых платков.

Галине Степановне восемьдесят пять, носовой платок уже у нее в руках. Она складывает его то вдоль, то поперек и рассказывает, как лежала в постели со своими сестрами, когда зашли полицаи и показали на нее пальцем. У двери уже стоял грузовик. Матери не разрешили даже дать ей с собой теплой одежды. «Мне и пятнадцати еще не было!» — вспоминает Галина Степановна. Ее привезли на военный завод: судя по всему, в Йену, на Siemens. Она не справлялась со своей нормой выработки, и ее регулярно били. А еще голод, зверский голод. Галина Степановна плачет. Потом она вспоминает про «Гиетту», 18-летнюю немку, которая часто тайком клала ей в тумбочку на рабочем месте бутерброд с колбасой, а иногда даже приходила на работу раньше и делала несколько заготовок за Галину Степановну. «Гиетта! Жива ли она еще?»

В разговоре из раза в раз повторяется то же русское слово — «работа, работа, работа». «Одна лишь работа», — говорит переводчица. Но упреков и ненависти в рассказах нет.

Небольшое наследство

Поздним вечером возвращаемся в Киев, сегодня встреча с младшей дочерью Галины.

Вера только что с работы, она держит киоск c молочными продуктами и пекарню. Вера прижимает руку к сердцу: «Я очень волнуюсь». И не только она! Мы раскладываем на столике в кофейне наши фотодокументальные сокровища — мои бабушка с дедом, Галина в саду в Веймаре, студентка Галина перед войной в Чернигове, главный бухгалтер Галина после войны на кирпичном заводе в деревне. Вера с гордостью говорит, что ее мама была не обычной колхозницей, а всегда немного «интеллигенцией». Вот фото брата — именно его изначально отобрали для принудительных работ, но у него уже была семья, поэтому за него в Германию отправилась Галина. Вскоре после этого брата призвали в Красную армию, и он тут же погиб на фронте. Вот, наверное, что было в письме, из-за которого тогда разрыдалась Галина.

Подробно рассказывать о трех годах, проведенных в Германии, Галина начала лишь в пожилом возрасте: как выглядел садик, откуда она приносила молоко, что мои бабушка с дедом всегда предлагали ей передохнуть и как грустно было видеть других украинских остарбайтеров, которые в ужасных условиях трудились на заводах. Домой она отправилась в мае 1945 года, но приехала, как рассказывает Вера, только «когда картошку начали копать».

На прощание Вера дарит мне литровую банку домашнего варенья — что-то вроде компота из вишни, который нужно наливать в чай. Я передаю ей конверт и говорю, что это символическая благодарность за работу ее мамы, такое небольшое наследство. Вера краснеет, потом бледнеет, потом снова краснеет, а потом, даже не заглянув в конверт, заключает меня в крепкие объятия.

На следующий день мы отправляемся в деревню. Вера, скорее всего, уже рассказала Валентине о встрече, поэтому она и ее дети сразу же просят нас, утомленных долгой дорогой: «Пожалуйста, покажите фотографии!» Я расстилаю на столе карту Германии, где отмечены Веймар и Роттенаккер. Внучка Татьяна сверлит меня взглядом.

Спрашиваю у Валентины, знает ли она что-то о том, как ее мама добралась домой. Да, Валентина спрашивала ее, почему та ехала целых три месяца, но Галина не ответила. Судя по всему, дорога была ужасной: жарким летом 1945 года эшелоны с людьми долго стояли безо всякого снабжения на границе советской зоны. Потом многие недели и месяцы в лагерях, допросы советских служб безопасности, эпидемии, изнасилования… Да и мирная жизнь для многих была нелегкой: поработать на Германию — на врага — считалось постыдным.

На столе обед, все домашнее: красный борщ, сладкие гречневые блины со сметаной. Все едят с аппетитом, только Валентина ничего не ест, говорит, что сыта. Она долго стоит у стола и что-то обдумывает, а потом со слезами в голосе говорит: «Спасибо, что вы никогда не оскорбляли маму».

Читайте также

Пакт Гитлера–Сталина

Общество со всеобщей амнезией

«Память не делает людей лучше»

В ней были боль и страх

Германия – чемпион мира по преодолению прошлого

Остарбайтеры