35 лет назад, в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС, западная пресса довольствовалась скупыми сводками из СССР. Тем не менее в западногерманском обществе очень быстро распространилась уверенность в том, что материализовался один из его главных страхов — случилась «авария, превосходящая по силе максимально опасную из допустимых», Super–GAU. Тем временем на другом берегу Рейна, во Франции, даже не ввели специальных мер защиты от радиационного заражения.

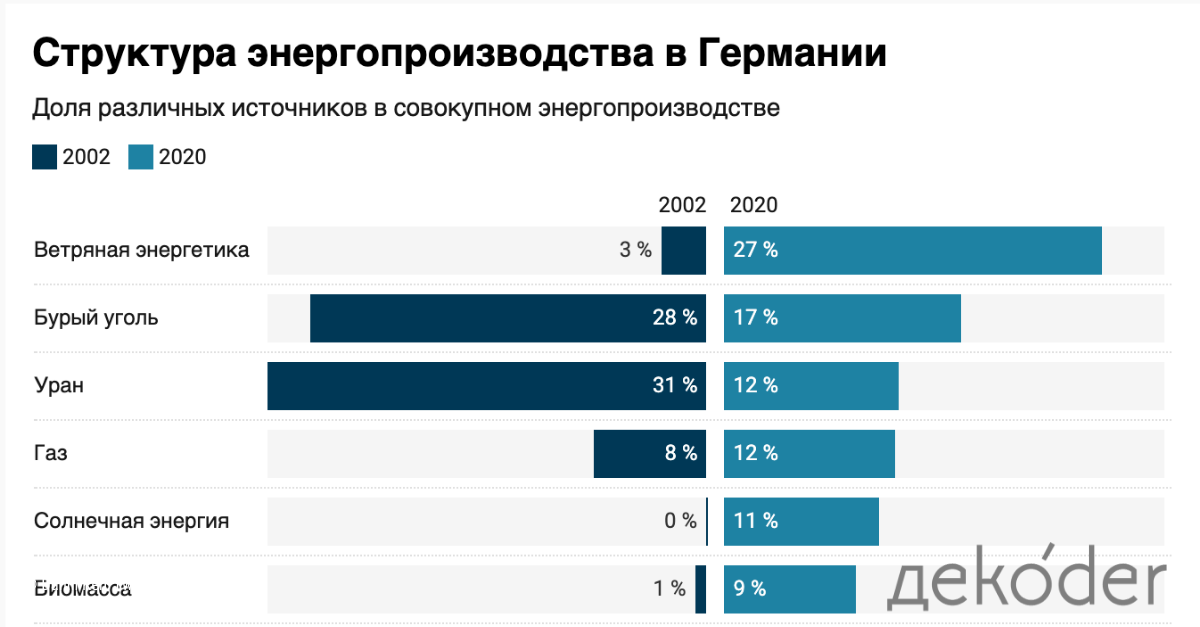

К 31 декабря 2022 года последняя немецкая АЭС будет отключена от сети. А во Франции до сих пор работает 56 атомных реакторов, причем некоторые из них — очень старые. Эммануэль Макрон защищает право страны на ядерную энергию, а также активно продвигает ее на общеевропейском уровне. В том числе потому, что она снижает зависимость от российского сырья.

В чем разница между Францией и Германией? Почему немецкие СМИ пестрили чернобыльскими сюжетами, а французские — отмалчивались? Шесть вопросов и шесть ответов Катрин Йордан, эксперта по немецко-французским отношениям, — просто листайте.

1. Официальные сообщения об аварии была крайне скупыми, информация из самого Чернобыля — тоже. Откуда немецкая и французская пресса черпала сведения о случившемся?

В течение десяти дней Советский Союз не давал никакой конкретной информации об аварии. В последующие недели было сделано всего несколько официальных заявлений, при этом масштабы аварии сильно преуменьшали. Западные журналисты не могли работать на месте аварии, а у корреспондентов в Москве зачастую было меньше информации, чем у редакций в Германии и Франции. В итоге основные сведения приходили от американских информационных агентств.

Все новости, которые только можно было получить, в первые дни сообщали прежде всего по телевидению. Журналисты брали интервью у тех, кто работал в СССР или возвращался из отпуска, проведенного там, сообщали о перехваченных радиопередачах. Но проверить правдивость этой информации не представлялось возможным. Поэтому вскоре СМИ стали обращаться к экспертам из своих стран — к физикам и радиобиологам, работавшим в государственных ведомствах и научно-исследовательских институтах.

Но и они долгое время могли только гипотетически рассуждать о возможных причинах, о ходе событий и о последствиях аварии. Ведь ничего похожего никогда раньше не случалось. Потребовалось несколько недель, прежде чем доступной оказалась достоверная информация; до этого сообщения нередко заметно противоречили друг другу.

2. Насколько популярными были конспирологические теории при таком дефиците информации?

Я бы не называла это конспирологическими теориями, но домыслов и слухов хватало. Даже в большей степени, нежели причин аварии, они касались ее возможных последствий, причем число погибших колебалось в диапазоне от двух до двух тысяч человек. Лишь когда советское правительство сообщило, что ведутся работы по локализации аварии, западные эксперты на основании доступных косвенных сведений смогли лучше оценить ее возможный ход и сделать однозначный вывод о том, что на АЭС произошел взрыв. Но что именно оказалось причиной аварии, по-прежнему оставалось предметом многочисленных спекуляций. А дискуссия о количестве жертв продолжается по сей день.

3. Отличалась ли реакция на Чернобыль в Западной Германии и во Франции? И в чем состояли эти отличия?

Во Франции есть ироничное выражение, которое, можно сказать, обобщает различие в реакциях по обе стороны Рейна: мол, радиоактивное «облако» остановилось на границе двух стран. Франция — единственное западноевропейское государство, не предпринявшее никаких защитных мер. Между тем уровень радиации на юго-востоке этой страны был выше, чем на севере Германии, где прибегли к жестким мерам. Только спустя две недели после аварии у французской общественности возникли вопросы по этому поводу. Некоторые СМИ сейчас критикуют информационную политику правительства и обличают «радиоактивную ложь». Но общество даже близко не ощущало угрозы в той степени, что в Германии. Большинство людей не видело необходимости в мерах предосторожности.

В Западной Германии ситуация была другой: СМИ широко освещали Super-GAU, авария занимала первые полосы еще несколько месяцев. Довольно быстро в центре внимания оказались последствия радиоактивного заражения для самой Германии. Обсуждение этого вопроса было особенно эмоциональным и напряженным: родители тревожились за здоровье своих детей, покупатели — за безопасность продуктов. Политики не до конца понимали, как бороться с радиоактивным заражением. У федерального правительства не было ни полномочий, ни правовой базы для действия в такой ситуации, и каждая земля в конце концов установила собственный предельно допустимый уровень излучения. Там, где у власти был ХДС, в основном следовали рекомендациям Комиссии по радиационной защите. В тех же землях, где правительство возглавляли социал-демократы, приняли более жесткие меры предосторожности. Например, в Гессене, где министром охраны окружающей среды в коалиционном правительстве был Йошка Фишер из партии «Зеленых». В результате даже в соседних землях порой действовали совершенно разные правила. Это только усугубило замешательство общества.

4. Аварию считали внутренним делом СССР или видели в ней свидетельство проблем атомной энергетики вообще?

Авария интерпретировалась по-разному. Во Франции распространилось мнение, что это была чисто советская проблема, связанная с конструктивными особенностями реакторов РБМК (хотя у французских реакторов была схожая конструкция) и неопытностью персонала. Кроме того, правительственные эксперты полагали, что и последствия будут ограничены территорией Советского Союза. Этой оценки придерживалось и правительство, и французские СМИ.

В Западной Германии все было иначе: авария дала повод для того, чтобы поставить под сомнение использование ядерных технологий в принципе. Очень скоро на первый план вышла безопасность собственных реакторов. Правда, и там некоторые политики и представители атомной отрасли сосредоточились на дефектах «графитового реактора» и ошибках отдельных людей. Некоторые даже возлагали всю вину на «коммунистическую систему». Но это не помешало обсуждению вопроса, готово ли общество мириться с рисками, связанными с ядерными технологиями. После Чернобыля на улицы вышли десятки тысяч противников атомной энергетики. Всего через месяц после аварии протесты против строительства завода по переработке топливных стержней в Ваккерсдорфе вызвали беспорядки, в которых пострадали несколько сотен человек. Лозунг «Чернобыль повсюду» витал в воздухе.

5. В СССР Чернобыль стал одним из важнейших моментов в истории перестройки и способствовал росту оппозиционных настроений. Имела ли эта катастрофа какие-либо политические последствия на Западе?

Демонстрации и тогдашние социологические опросы вроде бы заставляют говорить о политических последствиях аварии, но в Западной Германии никаких радикальных изменений не произошло. На выборах в Бундестаг в 1987 году ХДС/ХСС действительно потерял значительное количество голосов, результат социал-демократов также снизился на несколько процентных пунктов, а «Зеленые», наоборот, оказались в числе главных победителей. Но христианские демократы вместе со свободными демократами все равно смогли сформировать правительственную коалицию, и поворот в отношении к атомной энергетике был отложен на несколько лет. Но в долгосрочной перспективе Чернобыль открывал путь к власти партиям, критикующим атомную энергетику.

Во Франции единственной партией, которая в 1980-е годы последовательно критиковала ядерную энергетику, были «Зеленые» (Les Verts). Но они не были представлены в парламенте. Их восхождению в качестве общенациональной политической силы мешала двухблоковая партийная система, а также мажоритарная система голосования. В отличие от немецких «Зеленых», французским удалось попасть в Национальную ассамблею лишь в 1997 году, и до сих пор их результаты на выборах значительно хуже тех, что получает экологическая партия в Германии.

6. Получается, что Чернобыль почти не повлиял на развитие ядерной энергетики ни в ФРГ, ни во Франции?

Скажем так, Чернобыль не стал решающим фактором, предопределившим отказ от атомной энергетики в Германии, но в итоге авария ускорила этот процесс. Критика ядерных технологий и требование отказаться от них звучали уже в 1970-е годы, но после того как произошла авария, у критиков появились весомые доказательства, что их опасения реальны. Из-за аварии дискуссии вокруг ядерной энергетики привлекли к себе широкое общественное внимание, а вариант полного отказа стал казаться вполне реальным. С годами в обществе росла готовность пойти по этому пути, и это подготовило принятое в 2000 году решение федерального правительства, в которое входили СДПГ и «Зеленые», о сворачивании атомной энергетики.

Во Франции авария рассматривалась исключительно как советская проблема, поэтому судьба ядерной энергетики, возведенной в ранг государственной политики, почти не обсуждалась в обществе. В 1980-е годы ядерная энергетика воспринималась как контролируемая и, следовательно, оправданная технология, в использовании которой Франция была лидером. Казалось, альтернативы ей просто нет. С точки зрения энергобаланса, атомная энергия была самым важным и самым дешевым источником. Даже критики не требовали отказаться от нее полностью. Они выступали лишь за то, чтобы свернуть амбициозные планы по расширению программы, а также повысить прозрачность информационной политики. Так что — да, во Франции Чернобыльская авария не смогла поколебать «ядерный консенсус».

Текст: Катрин Йордан

28.04.2021