Bis zum Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine galt Russland Teilen der Linken weltweit als globale Friedensmacht. Putin war in dieser Erzählung eine Art Fahnenträger des Kampfs gegen den US-amerikanischen Imperialismus und die NATO. Mit einem starken Staat und angeblich starken Gewerkschaftsbewegungen habe Russland demnach außerdem gegen den neoliberalen Mainstream und die Vormacht der globalen Konzerne gekämpft. Nicht selten wurde Russland so als ein Gegenentwurf zur imperialistischen, militaristischen und kapitalistischen Grundordnung des Westens verstanden.

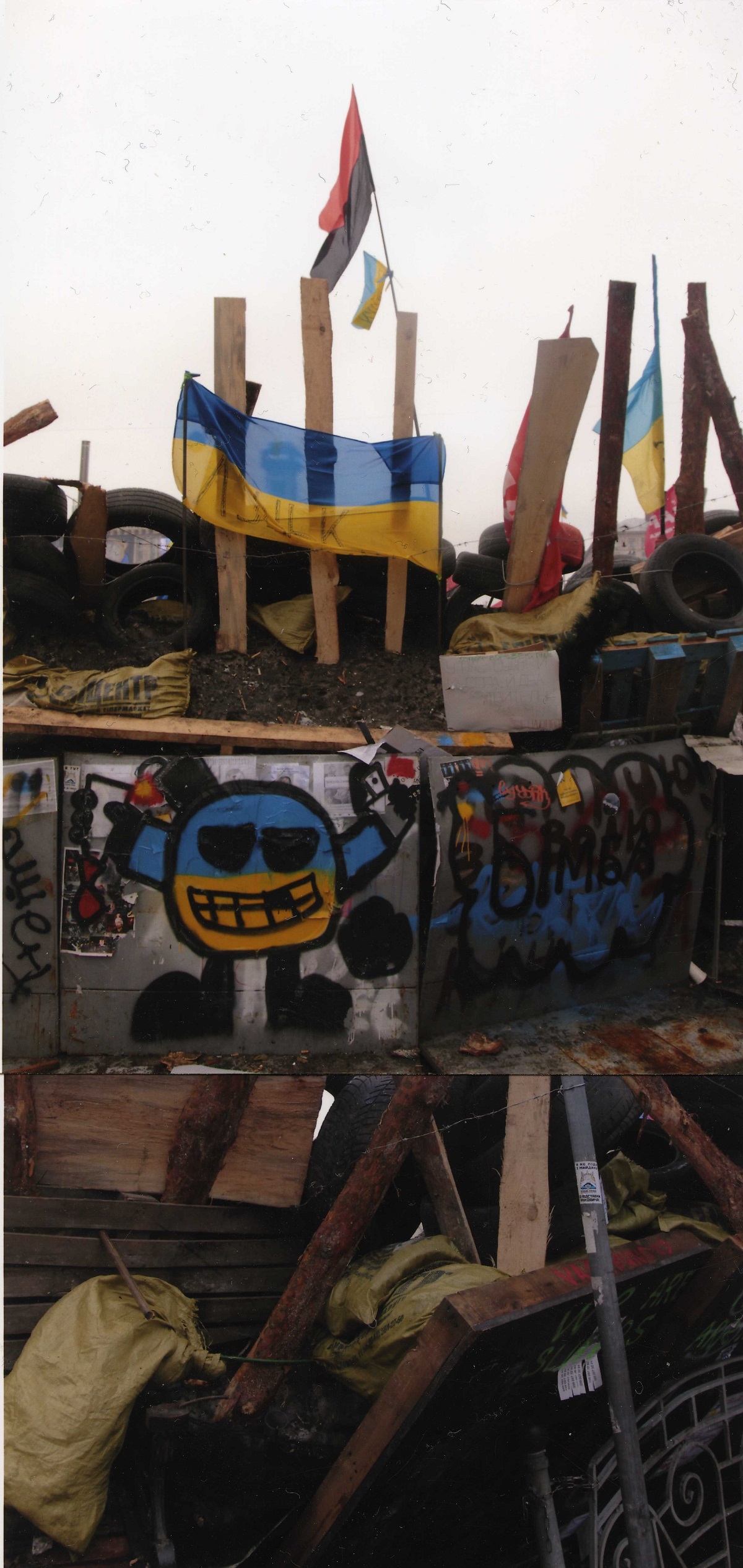

Mit dem 24. Februar 2022 scheint sich unter vielen linken Bewegungen weltweit ein Umdenken abzuzeichnen. Auch die deutsche Partei Die Linke hat den russischen Angriff auf die Ukraine „aufs Schärfste“ verurteilt. An dem klaren Nein zu Waffenlieferungen wird gerüttelt. Gleichzeitig fordern Bundestagsabgeordnete wie Klaus Ernst das Ende der Sanktionen, Sahra Wagenknecht wittert einen „beispiellosen Wirtschaftskrieg“ gegen Russland, während andere zu Verhandlungen aufrufen – ohne jedoch an Russland zu appellieren, seine Truppen zurückzuziehen.

Viele Linke weltweit würden immer noch einem verzerrten Russland-Bild anhängen, kritisiert der ukrainische Sozialist Taras Bilous. Für den Territorialverteidiger ist klar, dass man dabei den „Einfluss der russischen Propaganda nicht überbewerten“ sollte, dass die Gründe dahinter komplexer sind.

Im Interview mit Meduza kritisiert Bilous Klischees über Russland und die Ukraine im Westen und ruft zu einem Kampf für eine „Demokratisierung der Weltordnung“ auf.

In Russland weiß man ziemlich wenig darüber, wie die ukrainische Politik aufgebaut ist, normalerweise wird das Thema nur im Kontext „prorussisch – prowestlich“ diskutiert. Erklären Sie uns bitte, welchen Platz Sie und Sozialny Ruch [dt. „Soziale Bewegung“] darin einnehmen.

Hier muss man zunächst sagen, dass es in der Ukraine genau wie in Russland eine systemische und eine nicht-systemische Politik gibt.

Da ist einerseits die Politik, die im Parlament und im Fernsehen stattfindet – das sind Parteien, die von Oligarchen gesponsert werden. Dann gab es – und gibt es teilweise noch – die alten Linksparteien wie die KPU. Ob man sie links nennt oder nicht, ist ein Thema für sich, aber sie hatten in vergangenen Jahren überhaupt keinen Einfluss mehr. Sie haben ihre Wählerschaft schon vor dem Maidan und den Gesetzen zur Entkommunisierung verloren, und als sie dann noch die repressiven Gesetze von Janukowitsch unterstützten, wanderten auch die Mitglieder massenweise ab.

Eine Ebene darunter gibt es die Zivilgesellschaft. Auch da gibt es Parteien, aber die haben sich von unten gebildet und schaffen es normalerweise nicht ins Parlament.

Der realistischste Weg für Aktivisten, ins Parlament zu kommen, ist über Listen von Politikern wie Swjatoslaw Wakartschuk. Wir haben versucht, unsere Partei registrieren zu lassen, aber es stellte sich heraus, dass das mit unseren bürokratischen und finanziellen Ressourcen zu schwierig ist. Andererseits schaffen es die Parteien, die im Parlament sitzen, in der Regel nicht, die Leute auf der Straße zu mobilisieren. Wie zum Beispiel die Partei Batkiwschtschina von Julia Timoschenko, die einfach Fahnenträger engagierte und bezahlte Demos veranstaltete. Genau wie die Partei der Regionen und die ganzen anderen. Aktivistische Organisationen kommen zwar nicht in die Regierung, aber dafür sind sie imstande, von unten Druck auf sie auszuüben.

Das ist wohl eine der schwerwiegendsten Fehlkalkulationen von Putins Leuten. Sie haben das Mobilisierungspotential der ukrainischen Gesellschaft stark unterschätzt

Die russischen Polittechnologen, die die Wahlen in der Ukraine vor Ort beobachtet haben, dachten, sie hätten unsere Politik verstanden – zumindest die, die vor Selensky da war; seit seiner Präsidentschaft hat sich vieles verändert. Das ist wohl eine der schwerwiegendsten Fehlkalkulationen von Putins Leuten. Sie haben das Mobilisierungspotential der ukrainischen Gesellschaft stark unterschätzt, darunter das der Freiwilligen-Organisationen, die seit Beginn des Krieges [2014] gegründet wurden. Ja, ein Teil von ihnen ging aus bereits bestehenden zivilgesellschaftlichen Institutionen hervor, aber viele wurden quasi von Null auf von einfachen Menschen und regionalen Leadern aufgebaut, die davor überhaupt nichts mit Politik zu tun hatten. Das haben die russischen Polittechnologen nicht kapiert.

Was genau machen Sie, oder besser gesagt, was haben Sie bis zum Krieg gemacht?

Mein Linksaktivismus hat auf dem Maidan begonnen: Zwischen 2014 und 2019 war ich im Rahmen der Projekte Neuer Donbass und Gemeinsam bauen wir die Ukraine auf sowie mit anderen Freiwilligeninitiativen im Donbass unterwegs, beteiligte mich am Wiederaufbau von Schulen und anderen Gebäuden, die durch die Kampfhandlungen zerstört wurden, arbeitete mit Kindern. Und weil sich meine Tätigkeit mehr und mehr vom Aktivismus auf den redaktionellen Bereich verlagerte, habe ich angefangen, Artikel zum Thema Donbass zu schreiben. Zum Beispiel über den Luftangriff auf das regionale Verwaltungsgebäude der Oblast Luhansk – ein Thema, das in der ukrainischen Gesellschaft sehr kontrovers diskutiert wird; offiziell wurde dementiert, dass der Angriff von ukrainischer Seite erfolgt sein könnte. Dann gab es einen weiteren [Angriff] auf die Ortschaft Stanyzja Luhanska (bei dem zwölf Zivilisten getötet wurden – Anm. Meduza), für die in all den Jahren niemand die Verantwortung übernommen hat. Ich habe viel zum Thema der zivilen Opfer des Kriegs im Donbass auf beiden Seiten geschrieben.

Der Donbass, meine Heimat, wird jetzt von niemand anderem als von Russland vernichtet

Aber alles Kritikwürdige, was der ukrainische Staat im Donbass zu verantworten hat, verblasst vor dem Hintergrund dessen, was Russland gerade macht. Der Donbass, meine Heimat, wird jetzt von niemand anderem als von Russland vernichtet. Unter den heuchlerischen Rufen vom „Genozid an der Donbass-Bevölkerung“, mit denen der Einmarsch gerechtfertigt wurde, vernichtete die russische Armee Sewerodonezk, Popasna, Mariupol und all die anderen Städte im Donbass. Sie warfen den Ukrainern vor, die Minsker Vereinbarungen nicht zu erfüllen, und schwiegen über die eigenen Verstöße. Jetzt sagen sie, der Westen sei bereit, „bis zum letzten Ukrainer“ zu kämpfen, und mobilisieren selbst zwangsweise die Männer in der LNR/DNR, um sie als Kanonenfutter an die Front zu schicken.

Alles Kritikwürdige, was der ukrainische Staat im Donbass zu verantworten hat, verblasst vor dem Hintergrund dessen, was Russland gerade macht

Was unsere Organisation Sozialny Ruch [kurz: Sozruch – dek] angeht, so beschäftigen wir uns im weitesten Sinn mit sozialen Fragen. Der Leiter der Organisation Witali Dudin ist Jurist für Arbeitsrecht. Manche unserer Aktivisten arbeiten in Gewerkschaften. Ein paar Monate vor dem Einmarsch haben wir beispielsweise in Kyjiw eine Demo gegen die Preiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr veranstaltet. Wenn wir nicht selbst etwas organisieren, arbeiten wir mit anderen Gruppierungen zusammen – wir unterstützen zum Beispiel Umwelt- oder feministische Initiativen und nehmen an den Märschen zum 8. März teil. Außerdem haben wir in Kyjiw Gedenkveranstaltungen für Stanislaw Markelow und Anastasia Baburowa durchgeführt.

Auf einer dieser Veranstaltungen sind Sie mit einem Plakat erschienen, auf dem stand: „Löst das Asow-Regiment auf“.

Daran erinnern sich die Leute bis heute. Ehrlich gesagt, wenn ich gewusst hätte, was dieses Jahr passiert, dann ich bin mir nicht sicher, ob ich das gemacht hätte. Das Asow-Regiment wurde 2014 von Leuten gegründet, die zumindest in der Vergangenheit neonazistische Ansichten vertreten hatten. Aber schon 2014 waren bei weitem nicht alle Asow-Kämpfer Neonazis, um so weniger in den Jahren danach, als die Führung gewechselt hatte und sich viele junge Leute einfach deshalb anschlossen, weil das eine der einsatzfähigsten Einheiten in der Ukraine war. Die russische Propaganda kann heute so viele Bilder von einzelnen Kämpfern mit [neonazistischen] Tattoos zeigen, wie sie will, aber zum Regiment gehören über tausend Soldaten, darunter sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten.

Was genau sind die Stereotype über die Ukraine, gegen die Sie ankämpfen?

Im linken Milieu existiert eine ganze Palette von Meinungen – ungefähr von „alles furchtbar“ bis „finden wir ganz gut“. Es gibt Stalinisten – über die braucht man nicht zu reden, da ist alles klar. Obwohl es auch da ganz vernünftige gibt. Mich hat eine stalinistische Partei in Indien überrascht, die die russische Aggression gegen die Ukraine mithilfe von Stalin-Zitaten kritisiert hat.

Aber für mich sind die Fälle wichtiger, in denen Menschen mit vermeintlich progressiven Ansichten, von denen man eigentlich Unterstützung oder wenigstens eine adäquate Position erwarten würde … zum Beispiel [Noam] Chomsky oder [Jeremy] Corbyn … Eine offene Unterstützung Russlands ist aber eine Randerscheinung, und wenn, dann findet man sie eher in Lateinamerika als im Westen. Im Westen trifft man öfter auf eine quasi neutrale Position – wir verurteilen den Krieg als solches, aber auch nicht mehr.

Im linken Milieu existiert eine ganze Palette von Meinungen

Das ist zum Beispiel die DiEM25, eine Organisation, die von Yanis Varoufakis ins Leben gerufen wurde. Oder die Progressive Internationale, die auf ihre Initiative hin gemeinsam mit einzelnen Mitgliedern des Teams von Bernie Sanders gegründet wurde. Als der Krieg losging, erklärten die polnische Linkspartei Razem [dt. „Gemeinsam“] und unsere Zeitschrift den Austritt aus dieser Vereinigung. Deren Position ist nämlich: Krieg ist sehr schlecht, wir rufen zu Verhandlungen und einem schnellstmöglichen Ende der Kampfhandlungen auf.

Das nächste Level [linker Positionen] ist es, die russische Aggression offen zu verurteilen und einen Rückzug der Truppen bis an die Grenzen vor dem 24. Februar zu fordern, aber keine Waffenlieferungen [an die Ukraine] zu unterstützen. Das ist ja schön und gut, aber – was dann? Mit welchen Mitteln will man [diese Ziele] erreichen? Das ist die Position von Die Linke, aber die schwankt – [die Jugendorganisation] unterstützt die Waffenlieferungen bereits, obwohl die offizielle Position der Partei immer noch dagegen ist.

Überhaupt sind die Stimmungen im linken Milieu stark abhängig vom jeweiligen Land. Die skandinavischen Linken haben sehr schnell die richtige Position eingenommen – sowohl die Sozialdemokraten als auch die Radikalen. Sie verhalten sich viel adäquater als die südeuropäischen Linken – Griechenland und Italien sind da ganz schlimm. Im deutschsprachigen Raum macht sich der Generationenkonflikt stark bemerkbar – wie man am Beispiel der Linkspartei sieht, in der die Jugend für die Waffenlieferungen ist; nicht ausnahmslos natürlich, aber bei der älteren Generation sieht es damit viel schlechter aus. In den englischsprachigen Ländern gibt es einen solchen Riss eher nicht.

Die Stimmungen im linken Milieu sind stark abhängig vom jeweiligen Land

Was die Stereotype angeht, zum Beispiel, dass der Maidan ein von den USA unterstützter rechter Putsch war, beinahe ein faschistischer Staatsstreich und dergleichen. Da fragt man sich, ob diese Leute überhaupt ein adäquates Bild von der Ukraine und von Russland haben. Manchen ist vielleicht klar, dass Russland ein kapitalistischer Staat mit einem reaktionären Regime ist, sie hegen aber unter dem Einfluss von Russia Today gewisse Illusionen, dass es in Russland angeblich eine starke Gewerkschaftsbewegung gebe. Na ja, und so Sachen halt.

In Diskussionen mit westlichen Linken höre ich oft das Argument, dass die NATO während des Kalten Krieges die Ultrarechten unterstützt und benutzt hätte. Aber der Kalte Krieg ist seit 30 Jahren vorbei, und gerade das Beispiel, dass sich die USA in Syrien mit den sozialistischen syrischen Kurden verbündet haben und nicht mit irgendwelchen anderen Kräften, zeigt meiner Meinung nach, wie weit sich die US-amerikanische Außenpolitik mittlerweile von der Logik des Kalten Kriegs entfernt hat. Gleichzeitig ignorieren diese Linken die Tatsache, dass es in den letzten Jahrzehnten vor allem Russland war, das die rechtsextremen Parteien in Europa unterstützt hat.

Dann kommen sie noch auf solche Ideen, dass das ukrainische Regime die Linken unterdrücken würde. Das ist ein Problem für sich – den westlichen Linken zu erklären, dass es, wenn sie Parteinamen wie Progressive Sozialistische Partei der Ukraine lesen, sich um etwas ganz anderes handelt, als sie erwarten würden. Diese Natalja Witrenko (Parteichefin der Progressiven Sozialistischen Partei der Ukraine) hat mit Alexander Dugin zusammengearbeitet, die beiden führten eine offen rassistische Wahlkampagne. Jedenfalls gingen alle Parteien mit vermeintlich linken Namen, die verboten wurden, in diese Richtung.

Diese Linken ignorieren die Tatsache, dass es in den letzten Jahrzehnten vor allem Russland war, das die rechtsextremen Parteien in Europa unterstützt hat

Die westlichen Linken kritisieren an der Ukraine zum Beispiel oft den politischen Einfluss der Oligarchen. Aber was für praktische Schlüsse ziehen sie daraus? Ich weiß selbst sehr gut, dass in der Ukraine eine schlechte Regierung mit einer neoliberalen Politik an der Macht ist. Wir haben vor dem Krieg dagegen gekämpft, wir müssen auch jetzt dagegen kämpfen – etwa, wenn die Arbeitsrechte beschnitten werden sollen. Mir sind viele Defizite der ukrainischen Gesellschaft, der Staatsmacht und der Politik bewusst, aber das heißt ja nicht, dass man die Verteidigung gegen die russische Aggression nicht unterstützen soll.

Aber woher kommen diese Klischees? Ist das alles der Einfluss der russischen Propaganda, oder gibt es noch weitere Faktoren? Russia Today hat sich ja bekanntlich gezielt auf diese Gruppe konzentriert – viele ihrer Frontmänner waren linke Aktivisten, sie hatten etliche Medienprojekte wie Podcasts, die sich konkret an ein linkes Publikum im Westen richteten.

Ich glaube, man sollte den Einfluss der russischen Propaganda nicht überbewerten. Ein markantes Beispiel ist Slavoj Žižek. Bis vor Kurzem schrieb er auf Russia Today Texte über Edward Snowden usw. Nach dem 24. Februar hat er jede Zusammenarbeit mit RT eingestellt und nimmt jetzt durchaus sinnvolle Positionen [bezüglich der Ukraine – Anm. Meduza] ein.

Man sollte den Einfluss der russischen Propaganda nicht überbewerten

Das Schlimmste, was die russische Propaganda anrichtet, ist, dass sie ein verzerrtes Bild der postsowjetischen Realität vermittelt. Dazu haben die westlichen Linken weder eigene Erfahrungen noch Informationsquellen oder ein Verständnis davon, was hier passiert. Und weil sie den Mainstream-Medien nicht vertrauen, landen sie oft bei der russischen Propaganda als Hauptinformationsquelle.

Doch die westlichen Linken brauchen kein Russia Today, um den amerikanischen Imperialismus, die Hegemonie, die unipolare Welt und die NATO abzulehnen. Sie haben genug eigene Gründe dafür. Die ältere Generation hat oft schon zur Zeit des Kalten Krieges an den Protesten gegen den Vietnamkrieg oder andere Operationen der USA teilgenommen, die jüngere hat sich angesichts des Irak-Kriegs formiert. Wobei viele die Idee einer multipolaren Welt ganz unkritisch sehen, anstatt sich zu überlegen, wie man die Weltordnung demokratisieren könnte. Für sie wird ihre NATO-Gegnerschaft einfach zu einem Teil ihrer Identität, statt dass sie ein konkretes politisches Problem angehen und im Rahmen einer linken Strategie zu lösen versuchen. Sogar die, die die Ukraine und Waffenlieferungen einhellig unterstützen, unterscheiden sich manchmal nur dadurch, dass sie für die Auflösung unterschiedlicher militärischer Allianzen eintreten, unter anderem der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS).

Na gut, angenommen, man löst die NATO auf und auch die OVKS, was ist dann eine Alternative in der internationalen Politik und wie verhindert man dann, dass die starken Staaten den schwächeren ihren Willen aufzwingen? Der Sicherheitsgarant der osteuropäischen Staaten ist ihre NATO-Mitgliedschaft, der von Armenien – seine Mitgliedschaft in der OVKS. Ich bin selbst kein Fan der NATO, ich finde, dass Militärbündnisse, in denen imperialistische Staaten dominieren, kein gutes Instrumentarium zur Aufrechterhaltung der weltweiten Sicherheit sind. Aber das heißt nicht, dass die NATO einfach irgendein globales Übel ist.

Wir brauchen keine multipolare Welt und keine Konfrontation zweier imperialistischer Blöcke. Wir müssen für eine allgemeine Demokratisierung der Weltordnung kämpfen

Dahinter steckt meiner Vermutung nach ein Problem mit der geopolitischen Logik. Jemand hat mir zum Beispiel klipp und klar geschrieben, dass wir Russland als Gegengewicht zu den USA brauchen. In dieser Logik der Opposition wird aber eigentlich Putins Regime, solange es besteht, die NATO noch zusätzlich stärken, wie wir an den Folgen der Invasion in der Ukraine sehen.

Wir brauchen keine multipolare Welt und keine Konfrontation zweier imperialistischer Blöcke. Wir müssen für eine allgemeine Demokratisierung der Weltordnung kämpfen, und dafür kann man Widersprüche zwischen verschiedenen Ländern nutzen. Aber eine multipolare Welt, in der jeder imperialistische Staat seine Einflusssphäre hat und seine imperialistische Politik fährt – das ist eine Rückkehr ins 19. Jahrhundert. Das kann uns wirklich gestohlen bleiben.

Eine der wichtigsten linken Forderungen in der internationalen Politik sollte eine Reform und Demokratisierung der UNO sein

Diese Denkweise rührt wohl hauptsächlich daher, dass die Linken in den letzten Jahrzehnten auf dem absteigenden Ast waren, was nicht förderlich war für ihr politisches Denken und ihre Strategien. Das merkt man sogar an jenen, die [bezüglich der Ukraine] eine sinnvollere Position einnehmen. Sogar viele unserer Partner im Westen verschwenden mehr Zeit damit, die richtige Haltung zu finden und andere zu überzeugen, als sich zu überlegen, was man praktisch tun könnte, um auf die Situation Einfluss zu nehmen.

Zum Beispiel finde ich, eine der wichtigsten linken Forderungen in der internationalen Politik sollte eine Reform und Demokratisierung der UNO sein. Aber viele wollen das überhaupt nicht diskutieren, weil die UNO eben ein Gremium ist, in dem imperialistische Staaten dominieren. Tja, aber was ist die Alternative?

Wie schätzen Sie das Potenzial der russischen Antikriegsbewegung ein?

Viele Ukrainer haben zu Beginn des Krieges gehofft, dass die russische Antikriegsbewegung etwas erreichen kann. Aber dann haben sie gesehen, dass stattdessen manche anfangen, gesellschaftliche Tendenzen in der Ukraine zu kritisieren – vor etwa einem Monat hat sich ein Schriftsteller darüber beschwert, dass die Ukrainer die russische Kultur abschaffen und Puschkin-Denkmäler stürzen (gemeint ist ein Kommentar von Leonid Bershidski in The Washington Post – Anm. Meduza). Aber mit so etwas sollte sich die russische Intelligenzija heute überhaupt nicht beschäftigen. So werden sie die Situation ganz bestimmt nicht zum Besseren wenden. Wenn sie Zugang zu westlichen Medien haben, sollten sie den lieber dazu nutzen, die westliche Öffentlichkeit von einer mutigeren und entschiedeneren Handlungsweise zu überzeugen. Wenn die Ukrainer Waffen fordern, ist das sowieso klar, was sonst, aber wenn die russische Opposition Waffen fordert, hat das einen ganz anderen Effekt.

Viele Ukrainer haben zu Beginn des Krieges gehofft, dass die russische Antikriegsbewegung etwas erreichen kann

Ich weiß natürlich, dass die politischen Perspektiven von jemandem, der sich so äußert, in Russland gleich Null sind. Doch seit dem 24. Februar hängen sämtliche Perspektiven einer Demokratisierung Russlands von der militärischen Niederlage Russlands ab und davon, wie schnell das passiert. Auch als Deutschland mit den Waffenlieferungen monatelang gezögert hat, waren es die Russen, die das hätten beschleunigen können. Ich weiß, dass es manche versucht haben, aber für die Ukrainer war das zu wenig. Das wäre wirklich notwendiger gewesen als Texte darüber, wie die Ukrainer Puschkin verunglimpfen. Der Diskurs, dass angeblich alle Russen gleich seien, gefällt mir überhaupt nicht, aber dass sogar bei Vertretern der russischen Opposition imperialistische Allüren durchschlagen – das stimmt eben auch.

Statt die Folgen des Kriegs zu beklagen, sollten wir lieber versuchen, das Problem an der Wurzel zu packen. Wer ukrainischen Flüchtlingen hilft, ist toll, keine Frage. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, die irgendjemand machen muss, und wer sie macht, darf nicht einer zusätzlichen Gefahr ausgesetzt sein. Innerhalb der ganzen russischen Antikriegsbewegung ist für mich der Feministische Antimilitaristische Widerstand das positivste Beispiel, weil sie völlig frei sind von imperialistischen Komplexen aller Art.

Der Diskurs, dass angeblich alle Russen gleich seien, gefällt mir überhaupt nicht, aber dass sogar bei Vertretern der russischen Opposition imperialistische Allüren durchschlagen – das stimmt eben auch

Andererseits verstehe ich, dass ihre Tätigkeit in Russland jetzt nicht sehr effektiv ist. Proteste können in Russland momentan nur die Zahlen der politischen Gefangenen erhöhen, der Nutzen ist überschaubar. Deswegen sollte die Frage, wie man sich unter konkreten Bedingungen verhält, lieber von denen beantwortet werden, die sich unter diesen Bedingungen befinden. Etwas anderes sind die Anarchisten, die auf den Eisenbahnschienen Sabotage betreiben. Ich weiß schon, dass es nicht viele sind, die sich zu solchen Aktionen entschließen, aber bislang ist das eine der besten Methoden, das Ende dieses Kriegs zu beschleunigen, weil das unmittelbar auf Russlands Kampffähigkeiten einwirkt.

Mir scheint, viele Russen, auch oppositionelle, begreifen noch nicht, dass die Ukraine nicht kapitulieren wird. Da geht es gar nicht um Selensky – der ist in diesem Punkt nur Erfüllungsgehilfe des Volkes. Nach dem, was Russland angerichtet hat, ist die absolute Mehrheit der Ukrainer gegen Zugeständnisse. Sie bereiten sich schon auf einen Winter ohne Gas und Strom vor. Dass die Fortsetzung des Krieges weitere Verluste bedeuten wird, ist allen klar, aber die Ukraine ist bereit, bis zum Sieg zu kämpfen.

Viele Russen, auch oppositionelle, begreifen noch nicht, dass die Ukraine nicht kapitulieren wird

Russland kann nicht siegen, und der einzige Grund, warum dieser Krieg weiter andauert, ist, dass da so ein erbärmlicher Zwerg in seinem Bunker nicht zugeben kann, dass er es mit dem Befehl zum Einmarsch in die Ukraine verbockt hat. Wenn Russland verliert, verliert er die Macht, und diesen Moment schiebt er hinaus, indem er sein Land in einen immer größeren Abgrund zieht. Je früher aber Russland seine Niederlage anerkennt und seine Truppen abzieht, desto besser ist es für die Russen.

Weitere Themen

Die Geschichte der NATO-Osterweiterung

Warum Putin die Ukraine grundsätzlich missversteht

Endkampf gegen die Realität

„Niemand wird das Russland jemals verzeihen”

RIA Nowosti: Programm zur „Entukrainisierung“?

„Solange die Hälfte des Landes im Zombie-Zustand verharrt, wird nichts besser“

Kanonenfutter: „Wenn sie sterben – umso besser“

„Ich wünsche Putins Russland aufrichtig eine Niederlage“

Zitat #15: „Die Lüge vergiftet und zermalmt den Menschen das Hirn“

„Nicht Russland ist populär, sondern Putin als Gegenspieler des Westens“