Man könnte meinen, die Leipziger Buchmesse im Jahr 2025 stünde im Zeichen der belarussischen Literatur. Schließlich erhält der Schriftsteller Alhierd Bacharevič für seinen Roman Europas Hunde den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, zudem ist Thomas Weilers deutsche Übersetzung des Buches Feuerdörfer für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Damit steht eine europäische Literatur im Rampenlicht, der ansonsten nur wenig Beachtung zuteilwird.

Grund genug, etwas mehr Licht auf die belarussische Literatur zu werfen. dekoder-Autor Dsjanis Marzinowitsch hat mit Hanna Yankuta gesprochen – über das Leben aus dem Koffer, das Getrenntsein von Belarus und Entwicklungslinien der belarussischen Literatur, die sich nun weitgehend im Exil befindet. Die Schriftstellerin hat 2024 den Roman Tschas pustasellja (dt. Unkrautzeit) vorgelegt, den die Jury des belarussischen PEN sogleich auf den zweiten Platz des renommierten Jerzy-Giedroyc-Literaturpreises wählte.

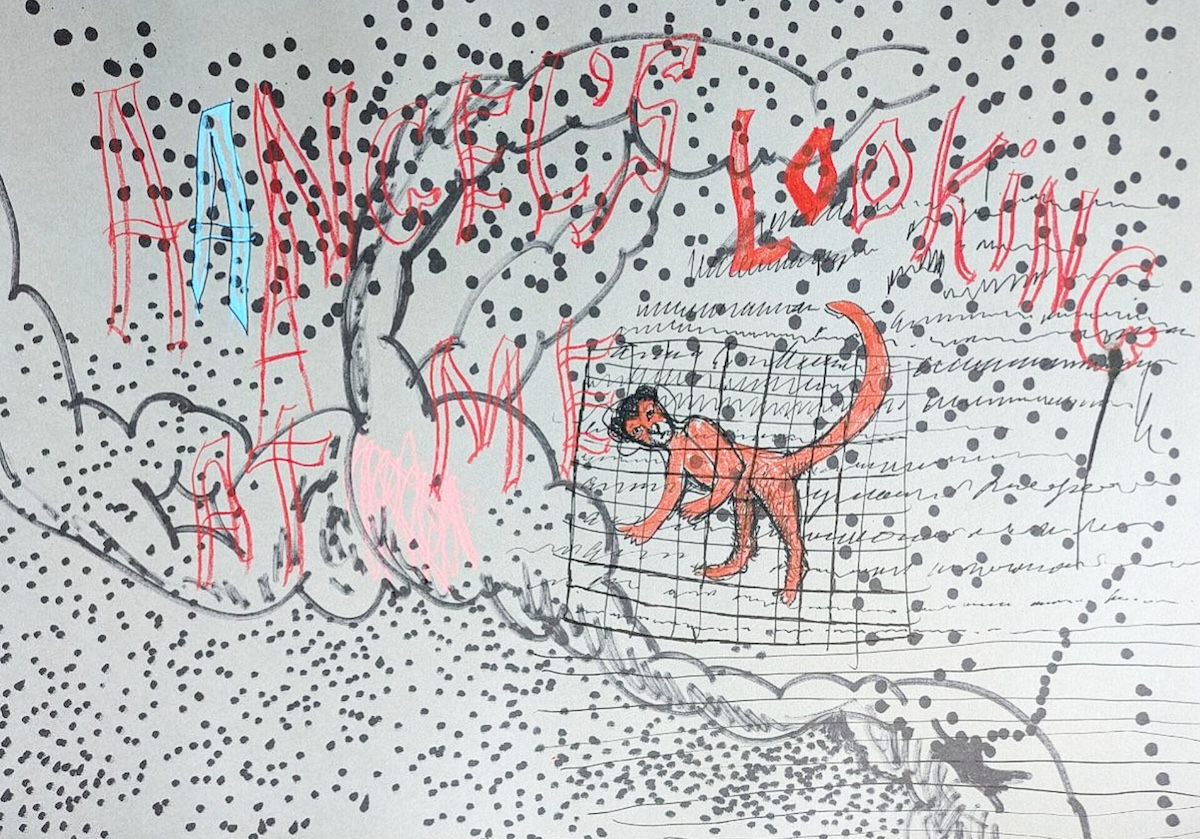

Unkrautzeit ist ein Versuch, die Unzeit zu beschreiben, in der sich die Belarussen seit 2020 bewegen. Das Buch zeigt die Welt aus Sicht einer Belarussin, die sich in der erzwungenen Emigration wiederfindet. Es besteht aus realen und fiktiven Geschichten, flüchtigen Eindrücken und Erinnerungen.

Die Übersetzung dieses Textes wurde durch ein Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ermöglicht.

dekoder: Wenn man Ihnen auf Social Media folgt, bekommt man den Eindruck, dass Sie ständig auf Reisen sind.

Hanna Yankuta: Ich habe Belarus im Frühling 2021 verlassen, lebte dann zwei Jahre lang in Polen, und bin seit Mitte 2023 tatsächlich ständig unterwegs. 2024 habe ich einige Zeit in Lettland, Schweden, Deutschland und Österreich gelebt und auch kurze Reisen in andere Länder unternommen. Zentrum meines Lebens in der Emigration bleibt Polen, meine Bücher und Sachen sind dort bei Freunden eingelagert, ich halte mich dort häufig auf.

Kann man das ein „Leben aus dem Koffer“ nennen?

Ja, das ist eine gute Beschreibung. Auf die Frage, wo ich wohne, antworte ich in der Regel: nirgendwo. Manchmal habe ich Glück und bekomme eine Schriftstellerresidenz, manchmal miete ich irgendwo für kurze Zeit eine Unterkunft. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel drei Monate in Argentinien verbracht, in diesem Winter ein Zimmer in Warschau gemietet. Manchmal kann ich einige Zeit bei Freunden unterkommen (in diesem Sommer lebte ich sechs Wochen bei Freunden in Berlin). Ein festes Zuhause habe ich nicht. Mein Zuhause ist in Belarus geblieben.

Warum haben Sie sich für diese Lebensart entschieden?

Einerseits liegt das an den Umständen, andererseits an Entscheidungen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe. Mir ist es wichtig, solange es möglich ist, mich mit belarussischer Literatur zu beschäftigen – Texte zu schreiben, Bücher herauszugeben, Forschung zu betreiben und Buchprojekte zu unterstützen. Häufig bringt diese Arbeit kein Geld, und wenn doch, dann reicht es nicht zum Leben. Um mich irgendwo niederzulassen und dauerhaft etwas zu mieten, müsste ich eine Vollzeitarbeit finden, die höchstwahrscheinlich nichts mit belarussischer Sprache und Literatur zu tun haben würde. Auch hätte ich dann sehr viel weniger Zeit für meine Projekte. Deshalb führe ich so lange wie möglich dieses Leben auf Wanderschaft.

Ich vermisse Belarus sehr und will zurückkehren

Natürlich ist es eine temporäre Lösung. Es gibt nicht so viele Residenzen und Stipendien für belarussische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, und es ist physisch und emotional sehr anstrengend, ständig umzuziehen, zu überlegen, wo man in den nächsten Monaten leben wird, Bewerbungen zu schreiben (und häufig Absagen zu bekommen). Früher oder später muss ich mich irgendwo niederlassen. Noch ist Zeit, ich versuche, meine begonnenen Projekte fertigzustellen, so viel wie möglich zu schaffen.

Befördert oder behindert diese Lebensart das Schaffen?

Auf der einen Seite fördert das Emigrantendasein an sich das Schaffen nicht gerade: Ob man nun an einem Ort bleibt oder auf Reisen ist, man muss eine Menge neuer Aufgaben bewältigen, neue Sprachen lernen, neue Fähigkeiten erwerben. Das kostet viel Zeit, die ich in Belarus fürs Schreiben verwenden könnte. Andererseits lerne ich viel Neues, neue Sichtweisen, lerne neue Menschen kennen – vielleicht nennt man genau das „Erfahrung“. Ich weiß nicht, ob ich sie auf diese Weise sammeln möchte, aber da ich keine Wahl habe, passe ich mich den Umständen an.

Beeinträchtigt die physische Trennung von der Heimat die Kreativität, oder trägt man Belarus immer bei sich?

Ich vermisse Belarus sehr und will zurückkehren. Aber ich weiß auch, dass es nicht mehr das Land sein wird, das ich 2021 verlassen habe, wenn ich irgendwann wieder hinfahren kann. Alles, was ich jetzt im Bereich der Literatur mache, tue ich in der Hoffnung, dass die belarussische Sprache erhalten bleibt, dass Wissen über Belarus in der Welt verbreitet wird, und überhaupt für eine bessere Zukunft des Landes. Das gibt mir Kraft und hilft mir, mit der Verzweiflung klarzukommen.

Es hat sich so ergeben, dass ich nicht dort leben kann, wo ich will – also muss ich mir überlegen, was ich mit dieser Situation anfangen kann. Vielleicht stört es mich deshalb nicht, von Belarus getrennt zu sein, auch wenn es manchmal sehr wehtut.

Für die Mehrheit der Leserinnen und Leser sind Residenzen für Schriftsteller vermutlich etwas Geheimnisvolles, Unverständliches. Wie funktioniert das?

2021 wurde ich für das Gaude Polonia-Programm in Polen ausgewählt – ein renommiertes fünfmonatiges Stipendium für Ukrainer und Belarussen. Die Konkurrenz ist sehr stark: Man muss eine sehr gute Bewerbung schreiben, natürlich ein Projekt haben, das der Jury gefällt. Ich habe mehrere Wochen an der Bewerbung gearbeitet. Es ist das längste Stipendium, das ich bislang erhalten habe, die anderen dauerten einen oder zwei Monate.

Es gibt mehrere dieser Kurzzeitresidenzen für Schriftsteller aus Belarus und der Ukraine, in Warschau, Krakau und Danzig, es gibt das Kolegium tłumaczy für Übersetzer aus dem Polnischen. Dort muss man ebenfalls ein Projekt einreichen. Für das einmonatige Stipendium des SDK (Staromiejski Dom Kultury) in Warschau habe ich mich drei- oder viermal beworben, ehe ich Erfolg hatte.

2020 war der Höhepunkt, die Leserschaft wurde breiter und das Interesse an belarussischer Literatur ebenfalls

In der Regel stehen die Anforderungen fest, die die Organisatoren der Residenzen erwarten. Manchmal reicht eine Buchveröffentlichung, manchmal werden nur Schriftsteller gesucht, deren Werke in eine bestimmte Sprache übersetzt wurden, zum Beispiel Deutsch. Es gibt Aufenthaltstipendien für Schriftsteller, die in ihrem Land verfolgt werden, aber dafür habe ich mich nie beworben.

Die Residenzen, zu denen ich bislang das Glück hatte, eingeladen zu werden, waren offen für alle Schriftsteller, die Informationen sind frei zugänglich. Ich weiß nicht, ob es Geheimnisse gibt, die dabei helfen, zu gewinnen, viele meiner Bewerbungen hatten keinen Erfolg. Bewerbungen zu schreiben ist eine besondere Fähigkeit, ich bin noch dabei, das zu lernen. Vor Kurzem habe ich wieder eine Zusage erhalten – ich wurde zu einer Künstlerresidenz von November 2025 bis Januar 2026 eingeladen. Jetzt muss ich nur planen, wo ich bis dahin leben werde.

Womit verdienen Sie jetzt ihren Lebensunterhalt?

Ich übersetze verschiedenste Texte aus dem Russischen, Englischen und Polnischen ins Belarussische. In den seltensten Fällen sind es literarische Texte, eher aus den Bereichen Menschenrechte und Journalismus, für Kulturinstitutionen und NGOs. Das ist mein, wenn auch nicht großes, so doch stabiles Einkommen.

Ich könnte davon nicht leben, wenn ich nicht von Zeit zu Zeit zu einer Residenz eingeladen würde. Selbst wenn kein Stipendium für den Lebensunterhalt dabei ist, hilft so ein kostenloses Zimmer in einem Schriftstellerhaus für eine gewisse Zeit dabei, Geld zu sparen. Manchmal bekomme ich Honorare für literarische Veranstaltungen oder Vorträge, manchmal für Artikel oder Essays, die ich Zeitschriften anbiete oder die sie bei mir bestellen (das passiert selten, ein paar Mal im Jahr). Außerdem bekomme ich Anteile am Verkauf meiner Bücher. Aber Honorare und Tantiemen machen nur einen geringen Teil meines Einkommens aus, es sind keine Beträge, von denen es sich leben lässt.

Ist das Leben in der Emigration als Schriftstellerin leichter oder schwerer im Vergleich zu männlichen Kollegen? Oder ist es nicht korrekt, solche Geschlechtervergleiche anzustellen?

Ich denke, in der Emigration haben es diejenigen schwerer, die nicht nur für sich, sondern zusätzlich für andere Personen Verantwortung tragen – zum Beispiel für Kinder, für alte Eltern oder für ein krankes Familienmitglied. Betrachtet man zum Beispiel alleinerziehende Eltern, dann sind das statistisch gesehen häufiger Frauen – das ist ein Genderaspekt, der auch Literatinnen betrifft. Wenn ich Kinder hätte, würde ich in der Emigration sicher viel weniger im Literaturbetrieb arbeiten, vielleicht würde ich gar nicht schreiben. Es wäre auf jeden Fall ein ganz anderes Leben: Die Frauen mit Kindern, die ich in der Emigration kenne, haben zumindest in den ersten Jahren viel weniger Freizeit.

Unkrautzeit ist eine hervorragende Charakterisierung der Zeit. Haben Sie Hoffnung? Werden auf der verbrannten Erde wieder Gras und Pflanzen wachsen?

Einerseits verstehe ich Unkrautzeit als eine Metapher für diese Unzeit, in der wir Belarussen gelandet sind – in der du deine Zukunft nicht siehst und nichts ernsthaft planen kannst. [Im Belarussischen heißt Unkraut wörtlich „Leerkraut“ – dek] Diese Leere, die im Wort steckt, charakterisiert den Zustand, in dem wir leben.

Andererseits ist Unkraut ja nur aus Sicht des Menschen etwas Schlechtes. Als Unkraut bezeichnen wir Pflanzen, die uns nicht gefallen, die an Stellen wachsen, wo wir sie nicht wollen. Dabei sind sie sehr widerstandsfähig und wachsen selbst unter ungünstigen Bedingungen: auf verbrannter Erde oder in Beeten, aus denen wir sie ständig wieder ausreißen. Für mich ist dieser Titel ein Ausdruck von Hoffnung, auch wenn diese Hoffnung fragil und finster ist. Aber besser als keine.

Einer der Erzählstränge in Unkrautzeit liegt im Bereich der Geologie (zu Beginn des Krieges geht die Protagonistin ins Geologische Museum, ein Teil des Buches handelt von der Entstehung des Lebens auf der Erde, wie es seine Formen ändert, sich an die Welt anpasst und sie verändert) Haben Sie auch jetzt dieses Bedürfnis nach Distanz? Ist sie überhaupt möglich?

Ich hoffe, dass ich nie wieder ein Buch wie Unkrautzeit schreiben werde. Denn es war wirklich eine schreckliche Zeit, als Russland den vollumfänglichen Krieg gegen die Ukraine begann und es schwerfiel zu glauben, dass das überhaupt möglich ist. Die Psyche verlangte nach einer Erzählung, die, wenn sie sich nicht von den schrecklichen Ereignissen abgrenzte, so doch wenigstens eine andere Perspektive schuf. Für mich war diese Perspektive die geologische Geschichte der Erde, sie war das Prisma, durch das es mir damals möglich war, die Welt zu betrachten.

Ich bin überzeugt, dass das Buch, das ich jetzt schreibe, und alle, die ich in Zukunft schreibe, anders sein werden, denn ich und die Welt um mich herum ändern sich, und ich reagiere schon anders auf das, was passiert.

Sollte man über die Gegenwart – besonders die letzten Jahre in Belarus – besser distanziert oder doch emotional schreiben?

Ich denke, jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller hat einen eigenen Stil. Für mich ist Distanz eines der wichtigen Instrumente beim Schreiben. Ich schreibe nicht aus der Emotion heraus, ich bemühe mich, sie mit Abstand zu betrachten, in Einzelteile zu zerlegen. Aber natürlich sind auch andere Herangehensweisen möglich – Lyrik schreibt man zum Beispiel gerade aus den Tiefen eines Gefühls heraus, sie hilft, diese Emotion in Worte zu fassen. Man kann sogar mehr schreien als schreiben (unsere Wirklichkeit gibt dafür ja genügend Anlass) – und das ist auch Arbeit mit Emotionen. In schweren Momenten hilft mir als Leserin solche Literatur, um den eigenen Schmerz zu verarbeiten, oder Verzweiflung, oder Hass, und am Ende Erleichterung zu empfinden.

Ich selbst muss beim Schreiben aber immer einen Schritt wegtreten von den Emotionen. Deshalb habe ich für Kanstytucyja (eine Gedichtsammlung, die sich mit der Belarussischen Verfassung auseinandersetzt – dek.) und Tschas pustasellja jeweils ein Konzept entwickelt: Die Gedichte in Kanstytucyja basieren auf Gesetzestexten, und Unkrautzeit ist ein Tagebuch in der Emigration, das im Geologischen Museum in den ersten Monaten des Krieges entstand. Solche Konzeptionen helfen dabei, Distanz zu schaffen.

Sie sind bereits seit den 2000er Jahren im Literaturbetrieb. Beobachten Sie positive Entwicklungsdynamiken? Oder wird alles immer schlimmer?

Die Situation in der belarussischen Literatur ändert sich ständig. Vor fünfzehn Jahren gab es kaum unabhängige Verlage, es erschienen kaum Bücher und wenn, dann waren sie sehr dünn. Das sagt nichts über die Qualität aus, aber es zeugt davon, dass Autoren wenig Zeit für Literatur haben.

Schritt für Schritt wuchs die Anzahl der Verlage und Leser, es wurde einfacher, etwas zu veröffentlichen. Das war das Ergebnis der hingebungsvollen, manchmal unbemerkten, niedrig bezahlten oder gar ehrenamtlichen Arbeit vieler Menschen – Schriftsteller, Übersetzer, Verleger, Redakteure, Kritiker und Förderer. Aber auch Leser und Leserinnen, die belarussische Bücher suchten – denn in Belarus war es immer einfacher, ein russisches Buch zu finden als ein belarussisches.

2020 war der Höhepunkt, die Leserschaft wurde breiter und das Interesse an belarussischer Literatur ebenfalls. Nicht umsonst liquidierten die Machthaber später die Mehrheit der unabhängigen Verlage, belarussischsprachige Bücher wurden als Instrument der Herausbildung von Gemeinschaft und Widerstand betrachtet.

Die Arbeit auf dem Feld der Literatur kann einen Impuls für Veränderungen geben, auch innerhalb von Belarus

Jetzt ist das literarische Leben recht aktiv in der Emigration, auch in Belarus erscheint einiges, Bücher werden geschrieben und übersetzt – das gibt Hoffnung. Aber ich bin vorsichtig mit dieser Hoffnung. Erstens wissen wir aus Monitorings, dass die Russifizierung in Belarus seit 2020 noch stärker zugenommen hat. Das ist kein natürlicher Prozess, sondern einer, in den Russland viele Ressourcen investiert. Wir wissen nicht, wie die folgenden Generationen die belarussische Sprache annehmen werden. Ob in zehn bis 20 Jahren neue belarussischsprachige Autoren und Übersetzerinnen im Literaturbetrieb nachwachsen.

Zweitens ist der Boom des Interesses an belarussischer Literatur in der Emigration ein temporäres Phänomen: Die Kinder der Emigranten werden wohl kaum im selben Umfang belarussische Bücher kaufen und lesen, wie ihre Eltern es tun. Drittens kann man sich anschauen, wie viel bedeutende Prosa in belarussischer Sprache geschrieben wird: Es ist viel weniger als im Jahr 2019. Denn viele Autoren waren gezwungen, das Land zu verlassen, sie mussten ein neues Leben aufbauen, die Wenigsten haben die Möglichkeit zu schreiben. Viele verlassen den Literaturbetrieb, und ich denke, es werden noch mehr werden.

All das bedeutet nicht, dass man die Hände in den Schoß legen soll. Im Gegenteil – solange wir das Interesse der Leser haben, müssen wir alles nur Mögliche tun. Diese Arbeit auf dem Feld der Literatur, die wir jetzt verrichten, kann einen Impuls für Veränderungen geben, auch innerhalb von Belarus. Wenn belarussische Bücher in andere Sprachen übersetzt werden, stärkt das das Bild von Belarus im Ausland, festigt unsere Subjektivität. Je mehr belarussische Forschungen, Publikationen, aufsehenerregende Ereignisse, zum Beispiel Preisverleihungen, es gibt – desto mehr wird Belarus als eigenständiges Land mit eigener Kultur wahrgenommen statt als Anhängsel Russlands. Kulturelle Produkte, die im Ausland geschaffen wurden, können als Schmuggelware nach Belarus gelangen (genau wie das dort Geschaffene ins Ausland) und ihre Wirkung entfalten.

Man muss aber immer bedenken, dass die Situation instabil ist, sie wird sich weiterhin verändern, vielleicht auch zum Schlechteren. Ich weiß nicht, ob Kraft und Ressourcen ausreichen, um das zu bewältigen, aber ich denke, es ist sinnvoll zu kämpfen.

Wie stellen Sie sich Ihre eigene Zukunft vor? Wie weit im Voraus planen Sie gerade?

Ich habe einen ungefähren Plan für das nächste Jahr: Wo, wie und wovon ich leben werde. Die Pläne für die Zeit danach liegen noch im Dunkeln, aber das kümmert mich nicht. Anfang 2020 hatte ich einen konkreten beruflichen, finanziellen und künstlerischen Plan für die kommenden fünf Jahre – und die Wirklichkeit hat ihn komplett zerstört. Deshalb sehe ich gerade noch keine Möglichkeit langfristig zu planen, denn die Situation in meinem Leben, in Belarus und auf der Welt ist weit von Stabilität entfernt.

Ich schreibe jetzt ein neues Buch, das ich hoffentlich bis Herbst 2025 beende. Es gibt auch ein paar kleinere Projekte: Ich will einige Lyrikübersetzungen fertigstellen, die Neuausgaben einiger Bücher vorbereiten, die ich in der heutigen Zeit für bedeutend halte, und zwei kleine Geschichten für Kinder fertigschreiben und herausgeben.

Ich habe auch einen halbfertigen dicken Roman über meine Heimatstadt Hrodna und die Ereignisse von 2020 in der Schublade – wenn alles gut läuft, möchte ich ab kommendem Herbst daran weiterarbeiten. Und ich habe viele andere Ideen, die ich bislang auf „irgendwann später“ zurückstelle. Ich werde alles nur Mögliche tun, um so lange wie möglich im Bereich der belarussischen Literatur zu bleiben. Wenn wieder etwas Unvorhergesehenes geschieht und andere Probleme gelöst werden müssen (wie es nach 2020 mit meinen Plänen geschah) – dann bin ich jetzt besser darauf vorbereitet, als ich es vor fünf Jahren war.

Weitere Themen

Die moderne belarussische Sprache

Verboten in Belarus: Literatur und Autoren

Grenzen, Sprachen und das Schweigen: Eine Kartografie unserer Zukunft