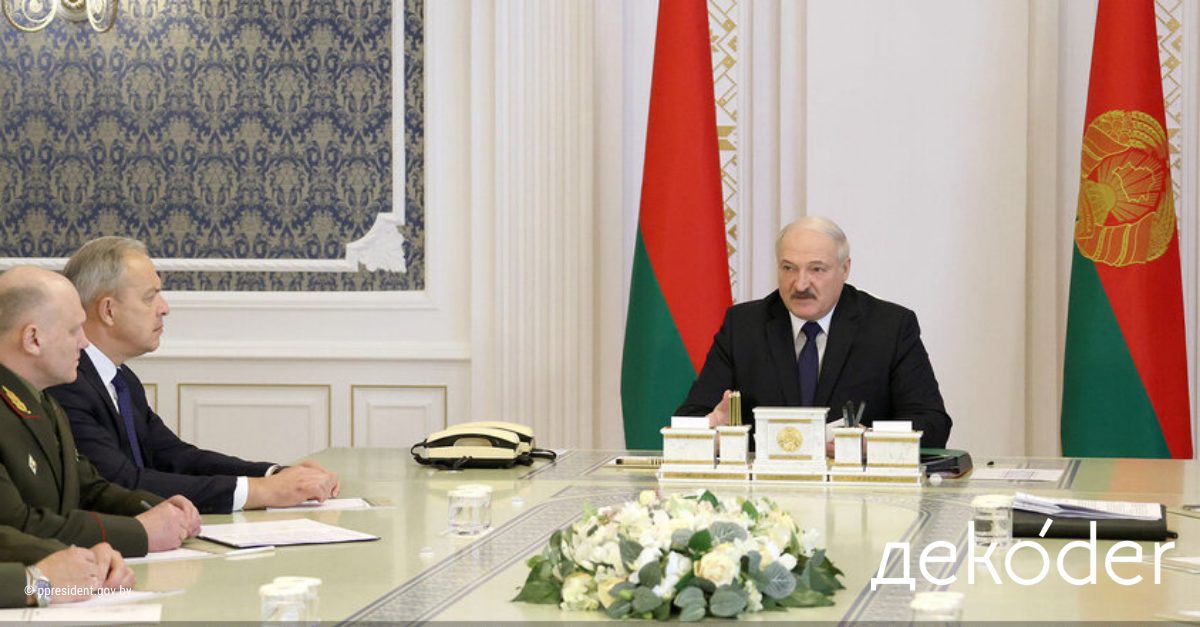

Für den Machtapparat von Alexander Lukaschenko sind die Staatsunternehmen, die über 60 Prozent des jährlichen Gesamtumsatzes und fast 50 Prozent der Beschäftigten des Landes auf sich vereinen, von essentieller Bedeutung. Denn, so urteilt der Politologe Waleri Karbalewitsch: „Der Staat ist der größte Arbeitgeber. Das ermöglicht der Regierung eine staatliche Kontrolle der Gesellschaft.” Entsprechend hat die Oppositionsbewegung seit dem Ausbruch der Proteste mit dem 9. August 2020 immer wieder versucht, Streiks zu initiieren, die sich allerdings zu keinem Zeitpunkt zum erhofften Generalstreik im ganzen Land ausweiteten. Ein neuerlicher Streik sollte am 1. November beginnen. Warum dieser mehr oder weniger versandete und damit weit davon entfernt war, die Wirkung zu entfalten, die sich die Organisatoren erhofft hatten, analysiert der Journalist Alexander Klaskowski für das belarussische Online-Medium Naviny.by.

„Siehst du das Erdhörnchen?“. „Nö.“ „Ich auch nicht. Es ist aber da!“

Ungefähr so, im Stil alter Filmkomödien mit schwarzem Humor, streitet derzeit ein engagiertes Publikum über die Symptome des am 1. November in Belarus ausgerufenen Streiks. Betrachtet man die Tatsachen, ist das Regime nicht in seinen Grundfesten erschüttert. Analytiker meinen (und haben das bereits vor dem 1. November deutlich erklärt), dass die Lage jetzt nicht dazu geeignet sei, Menschen massenweise zu Aktionen zu bewegen, die das Regime zu Zugeständnissen nötigen könnten.

Kopf der Initiative ist der Chef der Belarussischen Arbeitervereinigung (BOR), Sergej Dylewski, der aus politischen Gründen emigriert ist. Zu seinen Unterstützern gehören Waleri Zepkalo, ein prominenter Gegner von Lukaschenko, Dimitri Bolkunez, der Russland aus Angst verlassen hat, dass er in die Fänge des belarussischen Regimes gerät, Andrej Sannikow, der fast schon in Vergessenheit geratene Präsidentschaftskandidat bei den Wahlen 2010 mit seiner Kampagne Europäisches Belarus und dem Medienportal Chartija 97. Sie kritisieren heftig diejenigen, die die Idee nicht aufgegriffen haben. Und das sind wohl die meisten Anführer und Strukturen der Opposition.

Dylewski erklärte, am ersten Streiktag hätten zwischen 10 und 30 Prozent der Arbeiter in Belarus aus unterschiedlichen Gründen bei der Arbeit gefehlt. Wobei die Initiatoren einräumen, dass diese Zahlen schwer zu prüfen sind. Ebenso schwer ist zu unterscheiden, wer einfach krank war oder aus ernsthaften medizinischen Gründen in Quarantäne saß, und wer dem Aufruf gefolgt ist und damit dem Regime den Kampf angesagt hat (oder ihm wohl eher insgeheim den Stinkefinger zeigte).

Mit anderen Worten: Wir können nur rätseln, wie viele von diesen angeblichen 10 bis 30 Prozent siechende Jabatkas waren, und wie viele ideelle Gegner Lukaschenkos.

Die Idee wird auf einen Flashmob reduziert

Die unbequemste Frage ist hier allerdings die nach den Zielen der Aktion und nach dem tatsächlichen Effekt. Es sieht so aus, als hätte man gewaltig Anlauf genommen und dann nur ganz schwach geschossen.

Dylewski verkündete bereits am 30. August eine Streikwarnung und formulierte dabei zehn Forderungen an die Regierung. Unter anderem das Ende der Repressionen und die Freilassung aller politischen Gefangenen und rechtswidrig Verhafteten. Außerdem sollten die Gehälter, Stipendien und Renten „an die tatsächliche wirtschaftliche Lage im Land angepasst“ werden (eine unglückliche Formulierung – man könnte sarkastisch einwenden: Ihr kläglicher Zustand entspricht eben genau der miesen wirtschaftlichen Lage). Schließlich war eine der Forderungen „die Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen dem Regime und den demokratischen Kräften unter unbedingter Beteiligung der Arbeiterführer über Neuwahlen des Präsidenten und des Parlaments zur Überwindung der politischen und wirtschaftlichen Krise“.

Oho! Da wird sich Lukaschenko aber sowas von in Bewegung setzen! Über diese Forderungen verlieren jetzt selbst die Initiatoren kein Sterbenswörtchen mehr. Und die ursprüngliche Idee von einem Streik und einem Ultimatum an das Regime versucht man nun auf eine Art Volksquarantäne zu reduzieren, eine Aktion „Bleib zuhause“, auf einen Flashmob. So nach dem Motto: Wenn wir die Zahl der Corona-Toten reduzieren, kann das schon als Erfolg gelten.

Klingt edel, ist aber eine klare Profanisierung der ursprünglichen Idee. Ein Versuch, trotzdem gute Miene zu machen. Pawel Ussow, Leiter des Zentrums für politische Analysen und Prognosen in Warschau, meint hierzu ironisch: Man hätte das ganze Vorhaben nicht Generalstreik, sondern Anti-Corona-Aktion nennen sollen. „Einen Streik in dem Sinne, wie er angekündigt wurde, hat es nicht gegeben“, erklärte Ussow gegenüber Naviny.by.

„Proteste geschehen nicht auf Anweisung von Komitees“

Ganz ähnlich bewertete der Politologe Waleri Karbalewitsch in einem Kommentar für Naviny.by die Lage: „Offensichtlich hat es keinen landesweiten Streik gegeben.”

Er erinnerte daran, dass Swetlana Tichanowskaja im Oktober vergangenen Jahres versuchte, der Regierung ein Ultimatum zu stellen, und dazu einen Streik organisierte. Damals habe es zumindest einige Anzeichen gegeben, dass man dem Aufruf mit Aktionen folgte. Unter anderem hatten Dutzende privater Handels- und Dienstleistungsunternehmen geschlossen. Jetzt kam es nicht einmal dazu.

Zu ergänzen wäre, dass der Streikaufruf auch damals eine klare Fehlkalkulation der Regimegegner war. Er erfolgte nämlich, als die politische Aktivität bereits abnahm, und er lieferte der Regierung einen Vorwand, die Repressionen zu verstärken und nichtloyale Unternehmen „niederzumetzeln”, wie Lukaschenko sich ausdrückte.

„Revolutionen, landesweite Streiks und Ausbrüche von Protest geschehen nicht auf Anweisung von Komitees. Da müssen eine Reihe von Umständen zusammenkommen“, meint Karbalewitsch. Im August 2020 waren diese Umstände zusammengekommen. Aber auch damals seien nicht Proletarier die wichtigste Triebkraft der Proteste gewesen, sondern Angehörige der Mittelschicht, IT-Spezialisten, Unternehmer oder Mitarbeiter im nichtstaatlichen Sektor, betont er. „Die Epoche der proletarischen Revolutionen ist vorbei, weltweit schwindet das Gewicht der industriellen Produktion.“ Die Situation in Belarus ist zudem auch deshalb eine besondere, weil viele Arbeiter in Staatsunternehmen angestellt sind, die nicht effizient sind und Subventionen erhalten, also von der Gnade der Regierung abhängig sind. Das sei „ebenfalls ein Hemmfaktor“ für aktive Proteste, meint Karbalewitsch. Insgesamt gebe es jetzt in Belarus derzeit „eine Phase der Entpolitisierung“ der Bevölkerung, so der Experte.

Der Misserfolg hat „negative Folgen für die gesamte Opposition“

Die Initiative der Belarussischen Arbeitervereinigung war eindeutig nicht durchdacht. Dylewskis Gruppe sei es nicht gelungen, ihre Agenda durchzusetzen, erklärt Ussow. Mehr noch, es sei das Regime, das hier in gewissem Maße die Initiative ergriffen hat.

„Das Regime hat das unabhängige Kommunikationsnetzwerk in Belarus zerstört und macht das auch weiterhin“, sagt der Politologe. Heute haben viele Figuren und Gruppierungen, die im Kampf gegen das Regime eine Führungsrolle beanspruchen, eindeutig Probleme, den Zustand der Gesellschaft richtig einzuschätzen.

Gleichzeitig setze „die neue Opposition teilweise völlig unnötigerweise auf Populismus“. Im Vordergrund stehe die Bewegung, unabhängig von den Ergebnissen. Obwohl „die historische Erfahrung zeigt, dass unüberlegtes Handeln großen Schaden anrichten kann“, erklärt Ussow. Manche aus der neuen Opposition in Belarus würden gerade Fehler der alten Opposition wiederholen und ihr Ansehen stark gefährden.

Allerdings haben längst nicht alle Akteure und Strukturen der Opposition die Idee von Dylewski und seinen Mitstreitern (oder Ideengebern) unterstützt. Mitarbeiter von Tichanowskajas Team und auch sie selbst haben sich zurückhaltend zu der Idee geäußert (weswegen sie umgehend heftige Kritik der Befürworter einstecken mussten). Auch Pawel Latuschko, Leiter des Nationalen Anti-Krisen-Managements, ging zum Streikaufruf auf Distanz.

Der Misserfolg des Streiks habe aber „negative Folgen für die gesamte Opposition“, erklärt Ussow. Die erbitterte Debatte (um nicht zu sagen: das heftige Gezänk) um dieses Unterfangen bedeute eine „innere Entkonsolidierung der Opposition“, die de facto schon erheblich früher eingesetzt habe. Dabei „wird auch Tichanowskajas Autorität offen in Frage gestellt“, betont Ussow.

Hat Lukaschenko das Referendum schon gewonnen?

Über die Motive der Initiatoren des Streiks können wir nur rätseln. Leiden sie derart unter Realitätsverlust? Haben sie aus Ehrgeiz und mit Blick auf Konkurrenten beschlossen, Tichanowskajas Monopol zu erschüttern? Böse Zungen verweisen auf Fristen für Fördermittel. Dylewski und seine Mitstreiter sagen, sie würden sich um das schwere Los der Belarussen sorgen, die unter dem Joch des Regimes ächzen, und sie würden lieber handeln als ewig palavern.

Gleichzeitig betont Dylewski immer wieder, dass er kein Politiker sei, sondern ein echter Malocher. Dabei ist eine solche Initiative Politik, sogar große Politik. Naiv-Tun bringt einen hier nicht weiter. Politik ist bekanntlich die Kunst des Möglichen. Unbedachte Schritte können da schlimmer sein als durchdachte Pausen (allerdings wäre da noch die Frage, worum es sich bei den anderen handelt – um eine wohlüberlegte Pause oder elementare Ohnmacht?).

Jedenfalls ist offensichtlich, dass das Scheitern des Streiks unter Führung der Belarussischen Arbeitervereinigung dem Regime propagandistische Trümpfe an die Hand gibt und der gesamten Bewegung für Veränderungen im Land schadet.

Die Regimegegner klären jetzt also anhand des Streiks ihre Konflikte, auch wenn das letztendlich eher ein Zersägen von Sägespänen ist. Mit dieser Geschichte ist alles klar.

Unterdessen rückt das Referendum näher. Und dazu ist bei denen, die im Kampf gegen das Regime Führung beanspruchen, nicht nur keine überzeugende Strategie, sondern nicht einmal eine ernsthafte Diskussion zu erkennen.

Ussow schätzt, dass derweil allein das Regime mit seinem unvorhersehbaren Vorgehen – erinnert sei nur an die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine – dafür sorgen könnte, dass es zu kritischen Situationen rund um das Referendum kommt. Sollten Erschütterungen aber ausbleiben, dann „wird das System nach dem Referendum noch härter und noch verschlossener“, betonte Ussow gegenüber Naviny.by.

Von all dem mal ganz abgesehen könnte es ein Referendum auf ein Tor werden ohne aktive Spielbeteiligung der gegnerischen Mannschaft. Und dann kann Lukaschenko damit trumpfen, um Wladimir Putin endgültig zu überzeugen: Alles Okay, nicht nur beim Eishockey, die Mauer steht, niemand und nichts in Belarus muss ausgewechselt werden.