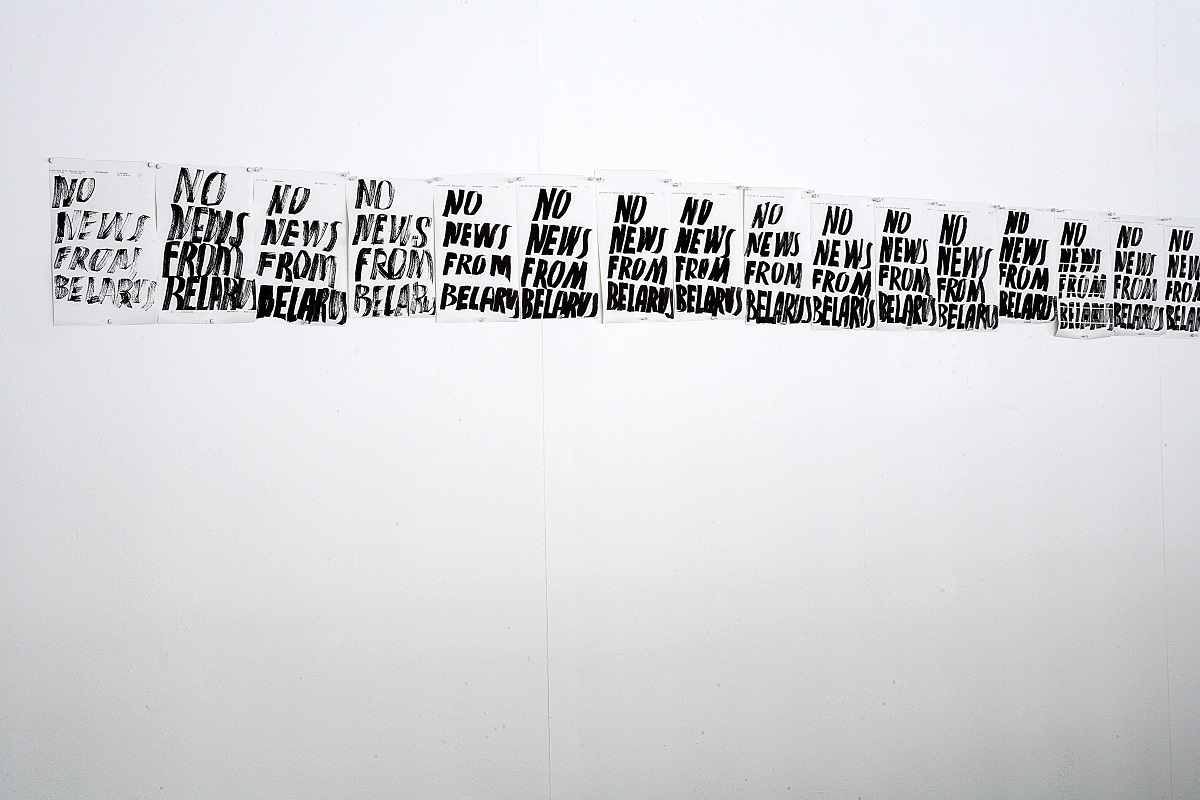

Seit Wochen befürchtet die ukrainische Führung, Alexander Lukaschenko könnte eigene Truppen in den Krieg entsenden und zusammen mit Russland eine zweite Front eröffnen. Am 3. Juli, dem Tag der Unabhängigkeit, erklärte der belarussische Machthaber in einer Rede zum Feiertag in deutlich aggressiver Rhetorik: „Wir sind das einzige Land, das die Russen in diesem Kampf unterstützt. Diejenigen, die uns Vorwürfe machen: Wussten Sie nicht, dass wir ein enges Bündnis mit der Russischen Föderation haben? Dass wir praktisch schon eine gemeinsame Armee haben …? Wir waren und werden mit dem brüderlichen Russland zusammen sein. Unsere Teilnahme an der Spezialoperation wurde von mir vor langer Zeit beschlossen.“

Belarussische Medien berichten aktuell von Einberufungsbescheiden, die verstärkt in Belarus verschickt würden. Am vergangenen Wochenende begann das ukrainische Militär, die Grenzregion zur Ukraine zu verminen. Entsprechend hitzig wird in Medien und sozialen Medien über die Rolle von Lukaschenko und der belarussischen Gesellschaft im Angriffskrieg des Kreml gegen die Ukraine debattiert. Das ukrainische Online-Portal Ewropeiskaja Prawda kritisiert in einem Leitartikel die zweideutige Politik der ukrainischen Führung, die bis heute nicht die Beziehungen zu Lukaschenko abgebrochen, lange auf den intensiven Handel zwischen beiden Ländern gesetzt habe und immer noch zögerlich sei, einen intensiveren Dialog mit der belarussischen Opposition zu führen. So heißt es in dem Text: „Ja, Tichanowskaja ist nach wie vor eine unerfahrene Politikerin, aber sie ist für den Rest der Welt zu einem Symbol der belarussischen Opposition geworden, und Kiew ignoriert sie demonstrativ.“ Abseits der offiziellen politischen Beziehungen organisieren Belarussen in vielen Ländern Hilfs- und Solidaritätsaktionen für die Ukraine, Freiwillige kämpfen auf Seiten der Ukraine im Krieg, schon die Maidan-Proteste wurden von vielen Belarussen vor Ort unterstützt, sie zogen damals auch in den Krieg in der Ostukraine.

Für das belarussische Online-Medium Reform.by beschäftigt sich auch der Journalist Igor Lenkewitsch mit den ukrainisch-belarussischen Beziehungen. Er plädiert dafür, mit kühlem Kopf auf die gegenwärtigen Herausforderungen zu reagieren und den Schwerpunkt der Beziehungen auf eine untere Ebene, nämlich auf die der Gesellschaften beider Länder, zu verlegen.

Die Beziehungen zwischen den Staatsführungen von Belarus und der Ukraine sind verworren. Kiew erkennt Alexander Lukaschenko offiziell nicht als rechtmäßig gewählten Präsidenten an; und von Swetlana Tichanowskaja wurde in der Ukraine eine Vertretung eröffnet. Zugleich hat sich der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Selensky mit Tichanowskaja noch nicht getroffen, während der Kontakt zu Lukaschenko anscheinend weiterhin besteht – wenn auch „sehr begrenzt“. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba berichtet, die Kommunikation zwischen Kiew und Minsk sei „amtlich-nüchtern“, der Kontakt bleibe aber eingeschränkt. Doch immerhin bestehen diese Kontakte. Und ungeachtet des Vorwurfs, dass Belarus sich an der russischen Aggression beteiligt, halten Belarus und die Ukraine ihre diplomatischen Beziehungen aufrecht.

Wolodymyr Selensky zufolge hat Lukaschenko mit gewissen Signalen zu verstehen gegeben, dass er keine Kontrolle über die Aktionen der russischen Truppen habe. Lukaschenko selbst aber gab zur feierlichen Zusammenkunft am Vorabend des Tags der Unabhängigkeit bekannt, dass ukrainisches Getreide künftig über Belarus transportiert werden soll. Die Belarussische Eisenbahn hat für diesen Gütertransport bereits eine Vorauszahlung erhalten, was ohne Kontakte auf höchster Ebene unmöglich gewesen wäre. Parallel dazu besteht ein Kontakt zu den belarussischen demokratischen Kräften. Tichanowskajas Vertretung in Kiew ist aktiv, sie soll Beziehungen zur ukrainischen Regierung aufbauen und die Interessen der Belarussen in der Ukraine schützen. Noch vor dem Krieg, im Sommer 2021, hatte Swetlana Tichanowskaja gesagt, sie und ihre Mitarbeiter seien „mit den Vertretern der ukrainischen Regierung im Gespräch“. „Mit Herrn Kuleba habe ich ein Mal online gesprochen, und vorgestern sind Herr Selensky und ich uns bei einer Veranstaltung in Litauen begegnet [gemeint war die Internationale Konferenz zu Reformen in der Ukraine, die am 7. Juli 2021 in Vilnius stattfand – Anm. von Reform.by]. „Offizielle Treffen gab es noch nicht“, erklärte Swetlana Tichanowskaja damals. Bis heute fand allerdings noch kein offizielles Treffen zwischen Swetlana Tichanowskaja und Wolodymyr Selensky statt. Man könnte meinen, die ukrainische Regierung bemüht sich, die demokratisch gewählte Regierungschefin von Belarus zu ignorieren.

Lukaschenko hat wahrscheinlich keinerlei Kontrolle über die russischen Streitkräfte auf seinem Territorium

Die ukrainische Führung kann man da verstehen. Vertritt man in der Ukraine gegenwärtig auch die Ansicht, die belarussische Armee sei ineffizient und im Falle einer Einmischung bloß Kanonenfutter, so gibt es dennoch wenig Interesse an einer zusätzlichen Frontlinie an der belarussischen Grenze. Denn das würde einen schweren Schlag für die Ukraine bedeuten, die gezwungen ist, den konzentrierten Vorstoß russischer Truppen im Osten abzuwehren.

Bislang sieht es so aus, als könne auch Lukaschenko keine zweite Front gebrauchen. Er hat genug eigene Probleme mit seiner Legitimität, hat wahrscheinlich keinerlei Kontrolle über die russischen Streitkräfte auf seinem Territorium. Außerdem ist die Mehrheit der Belarussen jüngsten Umfragen zufolge gegen eine direkte Beteiligung unseres Landes am russisch-ukrainischen Krieg.

Aber das heißt nicht, dass die Ukraine vom Norden her in vollkommener Sicherheit ist. Lukaschenko könnte der belarussischen Armee gut und gerne den Angriffsbefehl erteilen, sollte sich beispielsweise eine Niederlage der Ukraine abzeichnen. Dessen ist man sich auch in Kiew bewusst und hält sich in Bezug auf die belarussische Armee an eine vorsichtige Formulierung: „stellt derzeit keine Bedrohung dar“. In dieser Form sind die belarussisch-ukrainischen Beziehungen seit Kriegsbeginn erstarrt. Das offizielle Minsk gibt weiterhin „Signale“, und Selensky erkennt Tichanowskaja weiterhin nicht an. Denn bei einer Anerkennung wäre Kiew nolens-volens gezwungen, den zustande gekommenen Status quo dieser Beziehungen zu ändern.

Es ist nicht auszuschließen, dass zwischen Kiew und dem Minsker Regime geheime Absprachen bestehen. Allein schon, um unnötige Provokationen zu vermeiden. Aber auch wirtschaftliche Interessen sollte man nicht außer Acht lassen. Vor dem Krieg war Belarus ein wichtiger Handelspartner für die Ukraine. Zudem sind einige hochrangige Vertreter des ukrainischen Establishments eng mit mit unserem Land verbunden gewesen: Ukrainische Medien berichteten, David Arachamija, der Fraktionschef von Sluha Narodu und spätere Vertreter der ukrainischen Delegation bei den Verhandlungen mit der Russischen Föderation, stünde mit einigen Unternehmen in Verbindung, welche wiederum in Stromlieferungen aus Belarus in die Ukraine involviert seien. Davon ist nichts bestätigt, aber in Zeiten von Krieg und Sanktionen tauchen nicht wenige bequeme und lukrative „Grauzonen“ für alle Beteiligten auf.

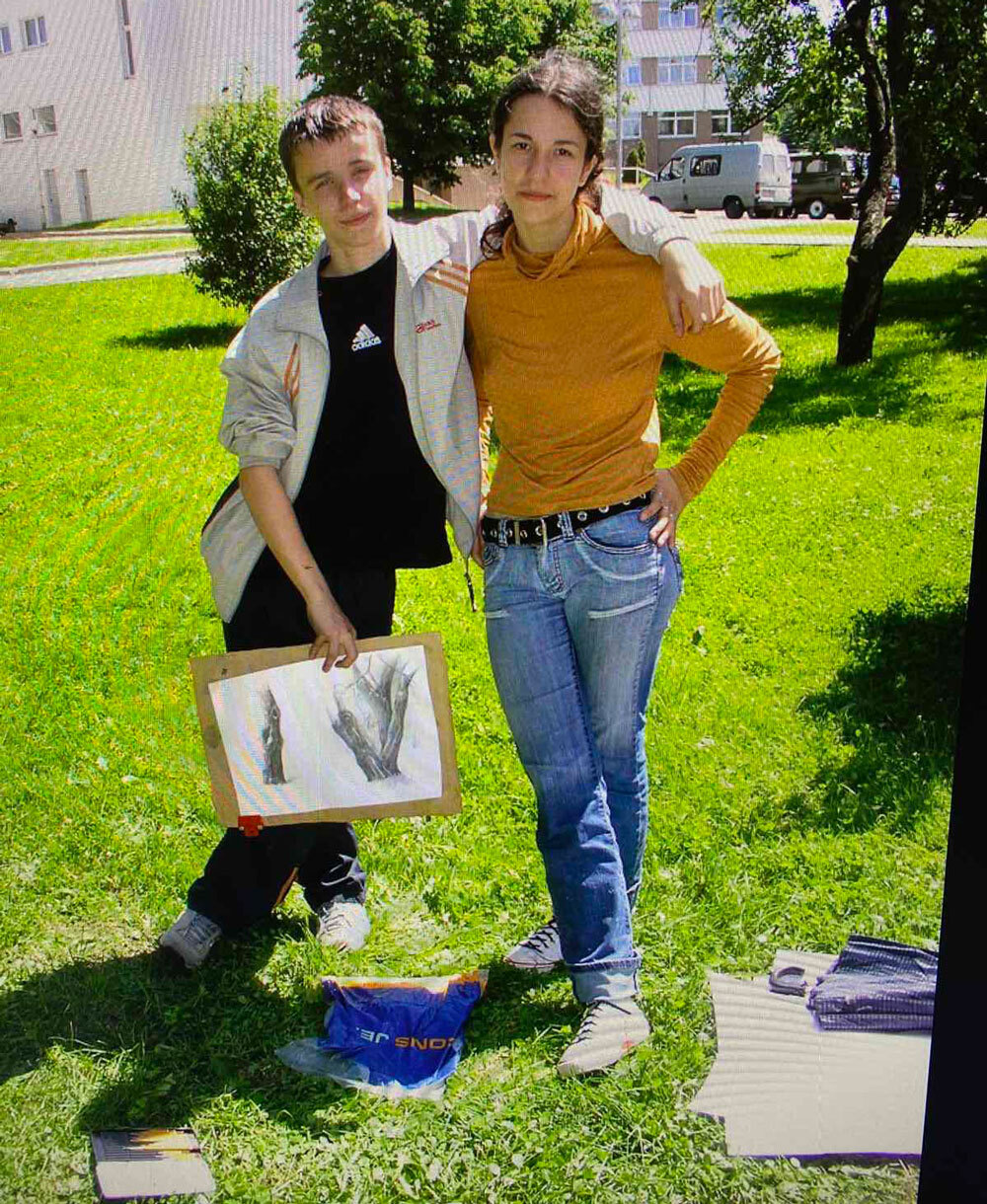

Im Netz schlagen indes immer wieder Hasswellen hoch. Nur um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Der ukrainische Journalist Wachtang Kipiani fordert von Belarus Gebietsabtretungen und Reparationszahlungen für die Beteiligung am Krieg. Ein anderer verlangt von den Belarussen eine öffentliche Verurteilung des Krieges, Massenproteste und Sabotageakte im Landesinneren (angeblich gebe es diese bislang nicht, behauptet diese Person). Es geht sogar so weit, dass einige Kommentatoren von den Belarussen erwarten, die Panzer mit bloßen Händen aufzuhalten und sich an deren Ketten zu Hackfleisch verarbeiten zu lassen. Die himmelschreiende Dummheit dieser Forderungen irritiert die Verfasser dabei nicht – aber die objektive Wirklichkeit war in der „schwarzen“ PR noch nie gefragt. Die Initiatoren solcher Endlosvorwürfe kaprizieren sich darauf, mit allen Mitteln zu beweisen, es gäbe keinen Unterschied zwischen Lukaschenko und dem Rest der Belarussen. Systematisch ziehen sie in Zweifel, dass sich Belarussen und ihre Vertreterin Swetlana Tichanowskaja gegen den Krieg aussprechen. Auch anonyme Kommentatoren versuchen mit beneidenswerter Beharrlichkeit nachzuweisen, dass es diesen Unterschied zwischen Lukaschenko und den Belarussen nicht gebe.

Dem Hass muss man ruhig begegnen. Und rational

All diese Hasswellen erinnern an gut geplante PR-Aktionen. Vielleicht lädt die gegenwärtige Situation in den politischen Beziehungen manche Leute dazu ein, einen Keil zwischen die Ukrainer und die Belarussen zu treiben. Aber eigentlich ist es nicht wichtig, wer dahintersteckt – Moskau oder bestimmte Kräfte in Kiew oder Minsk. Wichtig ist nur unsere Reaktion. Dem Hass muss man ruhig begegnen. Und rational. Es ist besser, die heutigen belarussisch-ukrainischen Beziehungen, mindestens mal an der Basis, ohne einen Überschuss an Emotion zu betrachten – und ohne gegenseitige Vorwürfe, man sei nicht radikal oder empathisch genug in Anbetracht der Tragödie des jeweils anderen. Jeder, der der Ukraine irgendwie helfen kann, sollte es tun, ohne Dankbarkeit oder Anerkennung zu erwarten.

Was Tichanowskajas Vertretung angeht, so sollten sich sie und ihr Team der Koalition gegen Putin anschließen und mit allen Mitteln zum Sieg der Ukraine beitragen. Die belarussisch-ukrainischen Beziehung wird man sowieso von neuem aufbauen müssen. Aber erst nach dem Sieg.