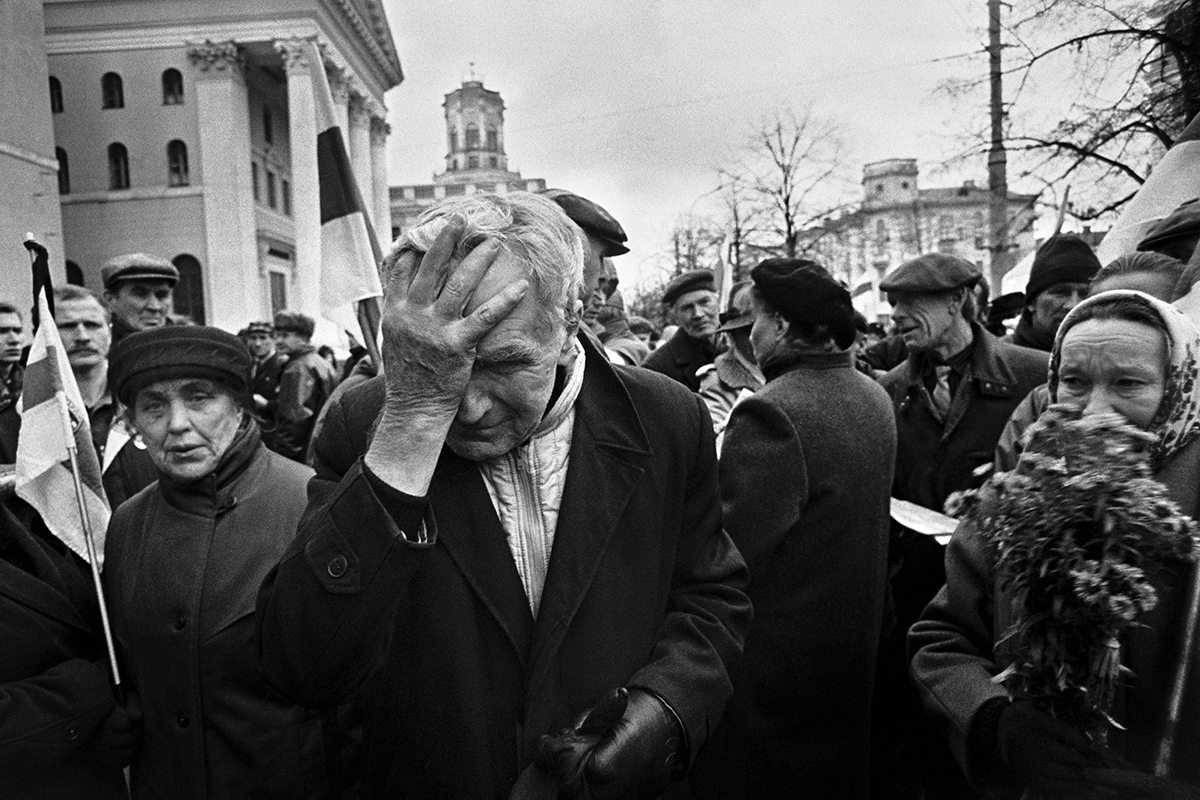

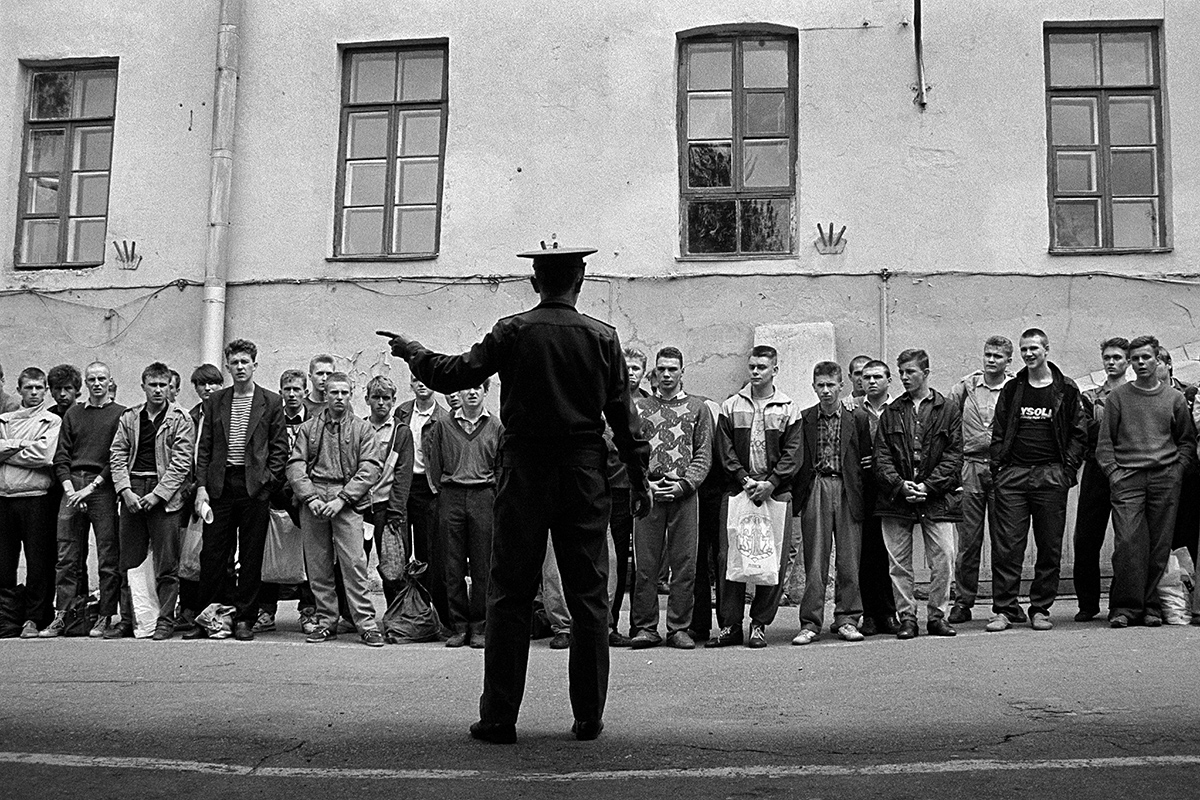

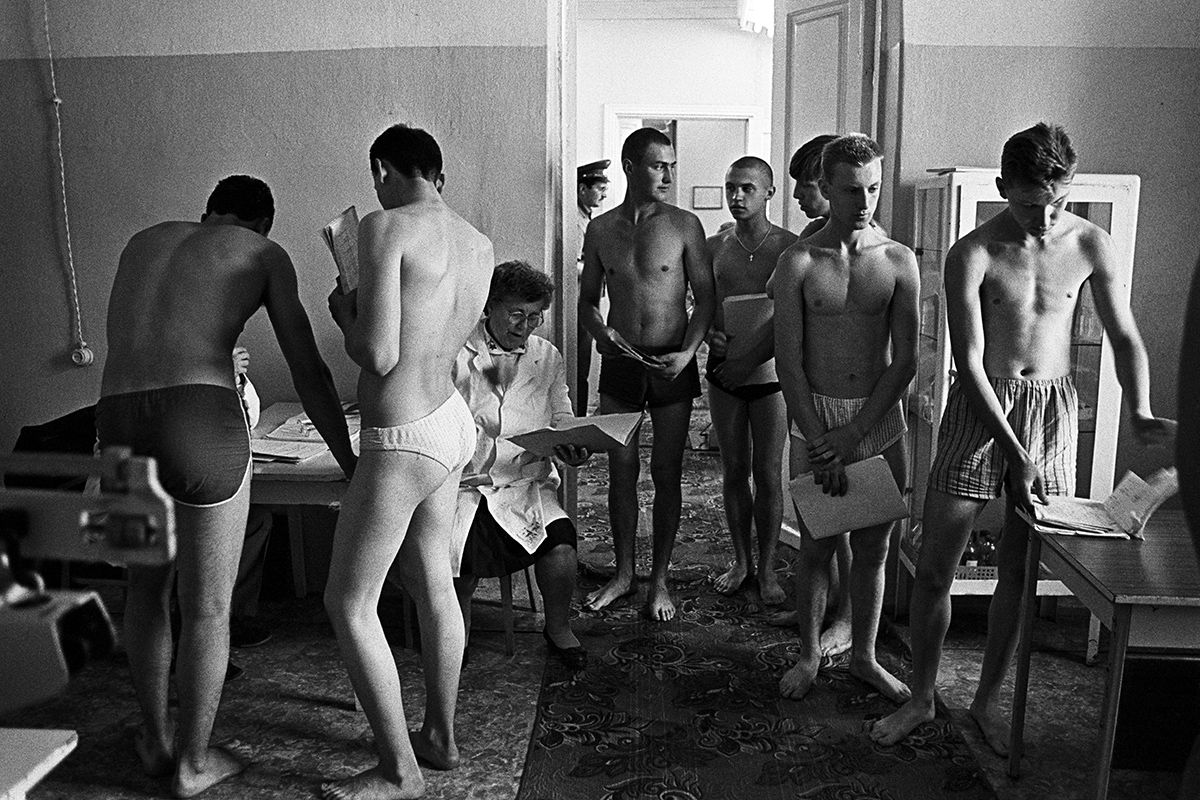

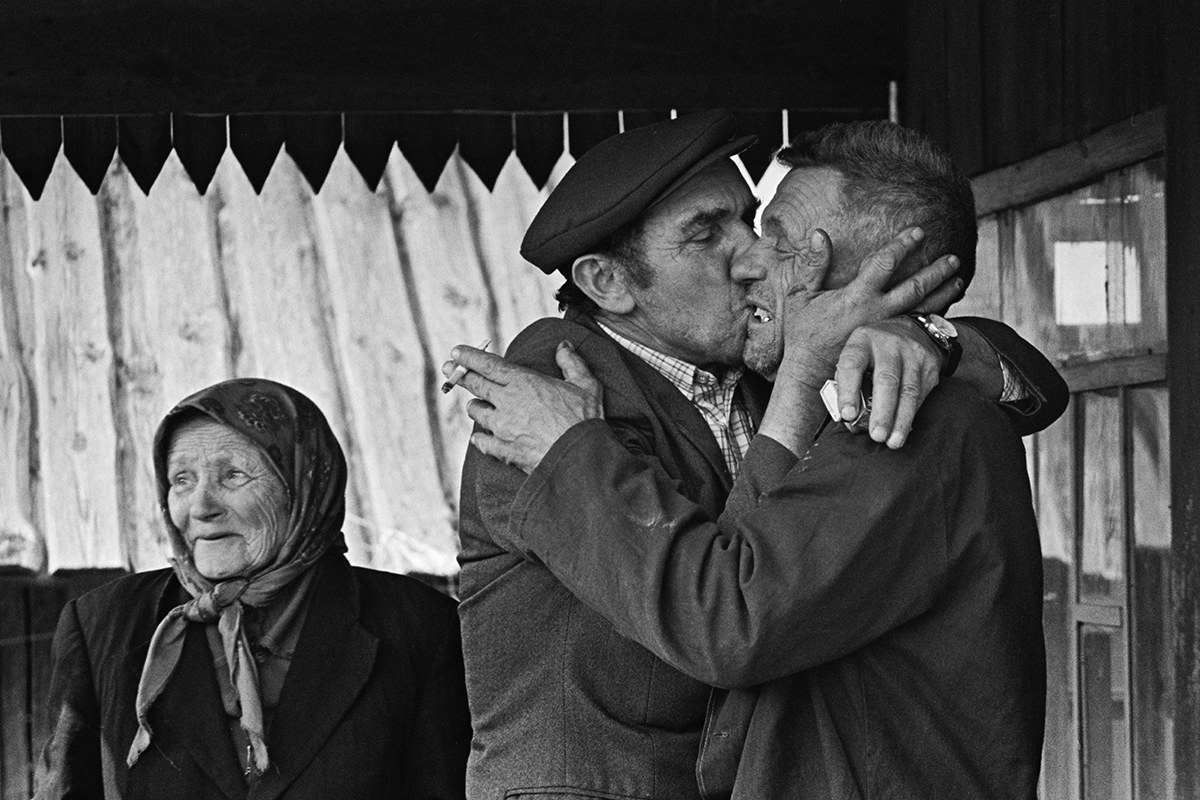

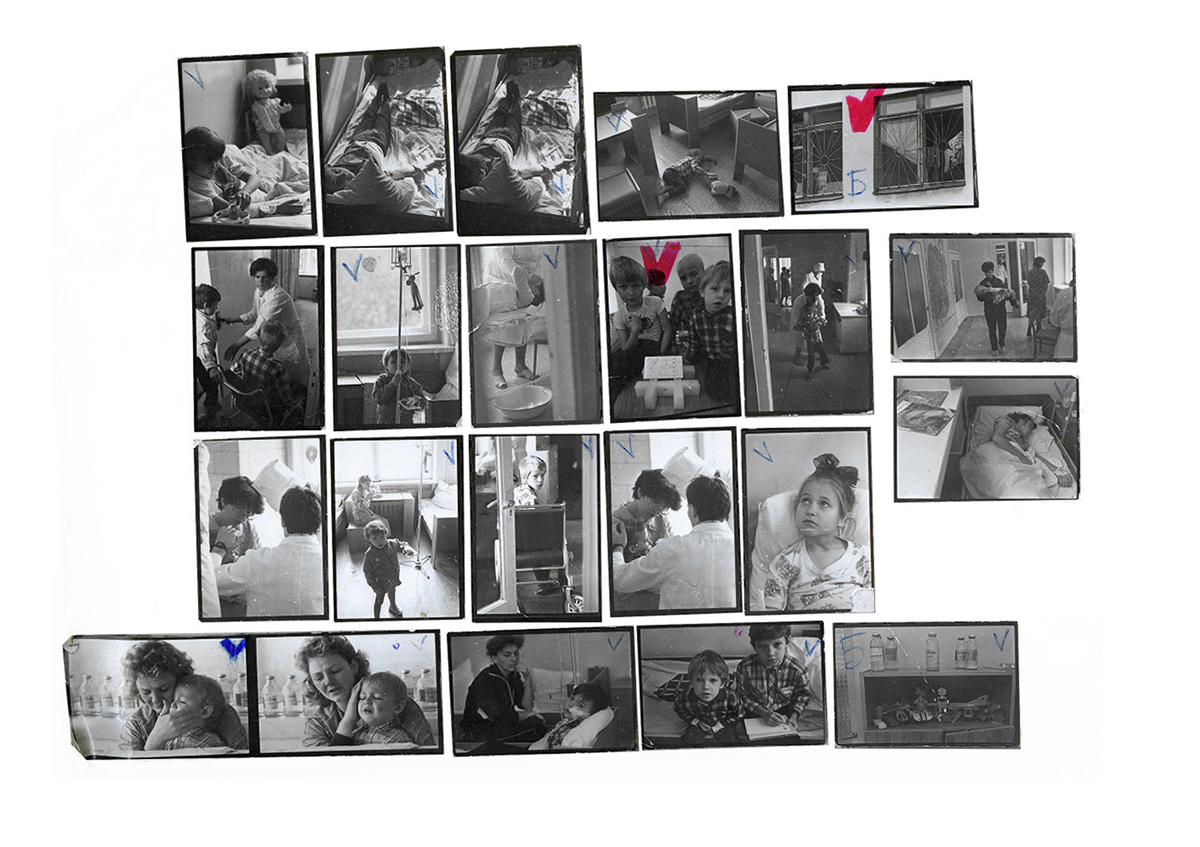

Wegen der Gewalt und der Repressionen in Belarus, sei es gegen Andersdenkende, sei es gegen Aktivisten, haben zehntausende Belarussinnen und Belarussen ihre Heimat verlassen. Auch im Zuge des Angriffskrieges, den Russland gegen die Ukraine führt, kehrten viele ihrer Heimat den Rücken. So ist im Ausland eine neue Diaspora entstanden, die aktiv versucht, von außen einen Demokratisierungsprozess weiterzuentwickeln, um bei einer etwaigen politischen Öffnung die neuen Impulse in Belarus selbst zu nutzen. Das in Warschau ansässige Künstlerkollektiv Heartbreaking Performance hat sich dabei der persönlichen Ebene vieler im Exil Lebender gewidmet und in einer Fotoausstellung das Gefühl von Heimweh thematisiert. In diesem Visual zeigt dekoder eine Auswahl von Bildern aus dieser Ausstellung und die Gründerin der Künstler-Gruppe, Ana Mackiewicz, beschreibt die Motivation für das Fotoprojekt.

dekoder-Redaktion: Wie ist die Idee zu der Ausstellung entstanden?

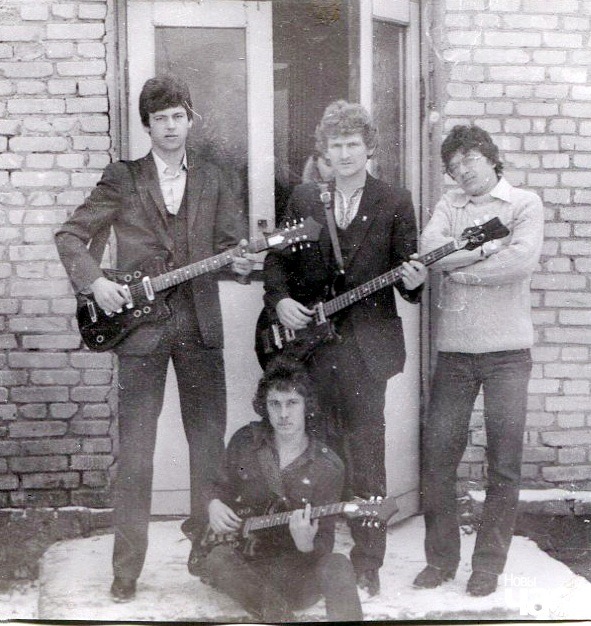

Ana Mackiewicz: Die Idee zu der Fotoausstellung kam mir vor etwas mehr als einem halben Jahr, noch vor Kriegsbeginn. Plötzlich wurde mir klar, dass ich die Straßen meiner Heimatstadt Minsk vor mir sehe, wenn ich die Augen schließe. Ich kann nicht zurück dorthin, ich würde festgenommen werden für das, was ich in der Immigration mache – wegen meiner Kunst, meines Engagements und dafür, dass ich die Wahrheit sage. Und ich dachte: Seltsam, ob das wohl allen so geht, wenn sie ihre Heimat längere Zeit nicht sehen? Ich kenne noch ein Phänomen: Wenn wir eine Person sehr lange nicht sehen, vergessen wir nach und nach, wie sie aussah, auch wenn sie uns wirklich nahestand.

Ich habe dann angefangen, die Menschen danach zu fragen und festgestellt, dass es nicht nur mir so geht. Ich wusste, dass viele ihr Zuhause vermissen, aber nicht groß darüber reden – es ist sehr schwer. Deshalb dachte ich: Vielleicht könnten Fotos von ihren Lieblingsorten ihnen ein bisschen helfen?

Sie bezeichnen die Ausstellung als exhibition-experience. Was ist damit gemeint?

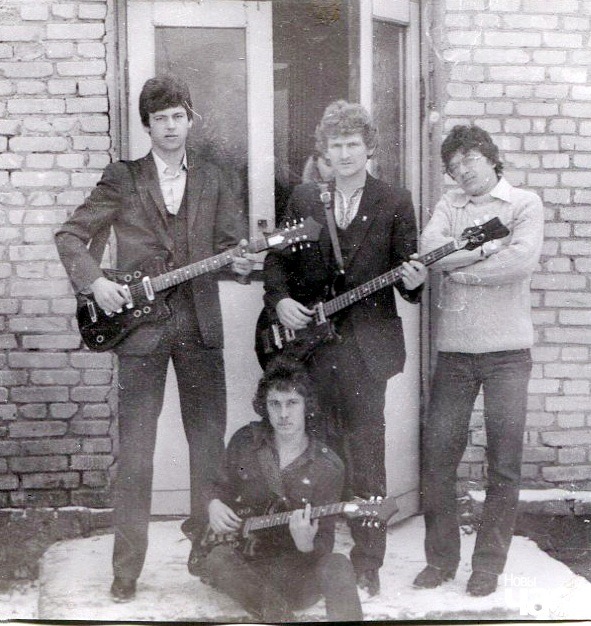

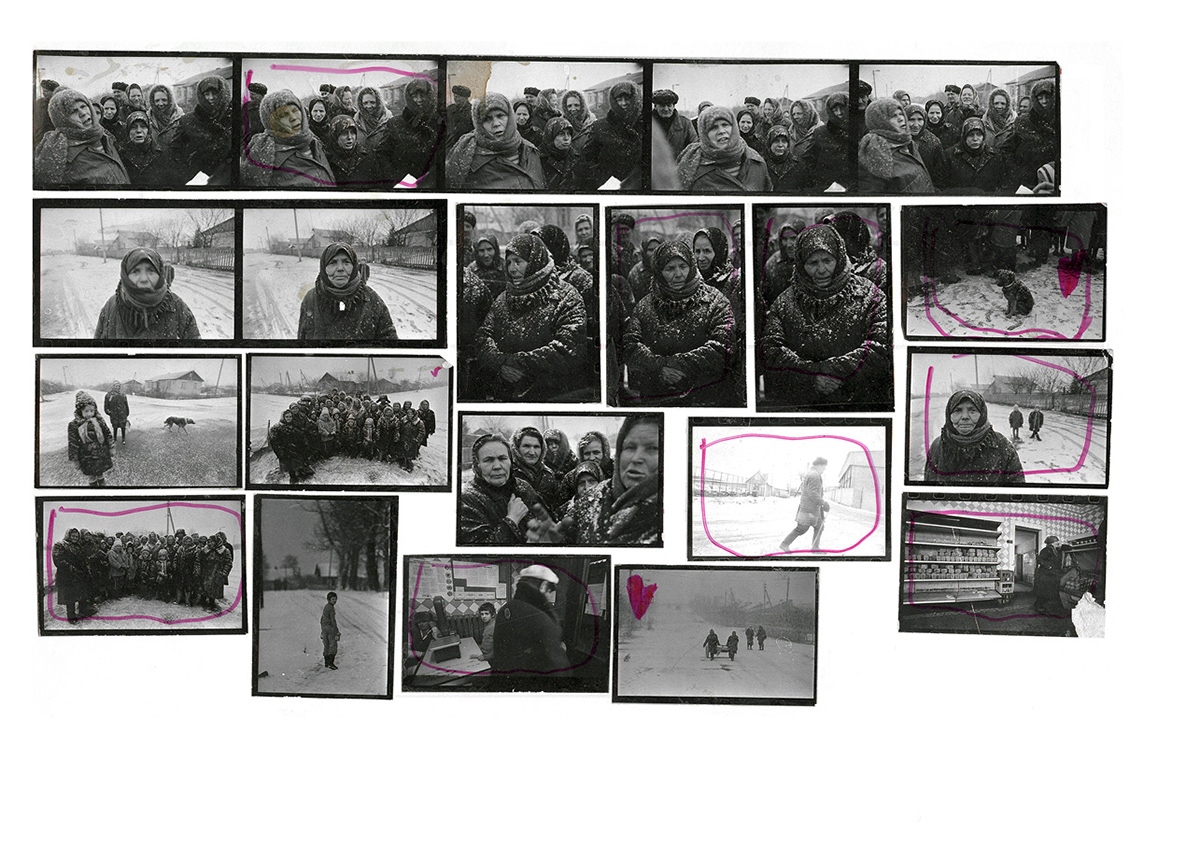

Als ich anfing, Freunden und einigen Unterstützern von der Idee zu erzählen, meinte jemand: Warum eigentlich nur Fotos? Warum nicht das Ganze mit allem Drum und Dran? Und ich dachte: Stimmt, ich möchte den Menschen wirklich gern das Gefühl geben, zu Hause zu sein, auch wenn sie nicht dorthin können. Ein Minsk 2.0, etwas, das ihnen hilft, damit abzuschließen, um Kraft zum Weitermachen zu finden. Das heißt nicht unbedingt, dass sie die Sehnsucht vergessen, eines Tages zurückzukehren. Du musst eine Geschichte beenden, damit eine neue anfangen kann und Heilung möglich ist. Wir haben versucht, die Atmosphäre von Minsk nachzubilden und den Menschen das Gefühl zu geben, als seien sie dort – und doch in Sicherheit, anders als in der Stadt, die sie irgendwann in den beiden letzten Jahren verlassen haben. Außer Fotos gibt es Geräusche aus Minsk, einen kurzen Dokumentarfilm, in dem sich Menschen, die dort gewohnt haben, liebevoll an die Stadt erinnern, eine Pinnwand, an der die Menschen Gedanken und Wünsche zu ihrer Heimat hinterlassen können und sogar einen Raum, wo man weinen oder seine Lieben anrufen kann. Also wirklich ein Erlebnis, wenn man so will. Wir haben schon ein paar Geschichten gehört. Die Menschen haben ihre Häuser und ihre Balkone erkannt, ein Freund von mir hat auf einem Foto sogar seine Mutter entdeckt!

Die Gruppe, die die Ausstellung initiiert hat, nennt sich Heartbreaking Performance Art Group. Was ist das für eine Gruppe und wie ist sie entstanden?

Als die Proteste begannen, habe ich sofort angefangen, Protestkunst zu machen. Manchmal allein, manchmal zusammen mit anderen, die sich für das Projekt interessierten. Nach einiger Zeit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich das alles um eine Idee dreht: Kunst als Aktivismus, als Werkzeug, um Menschen und die Welt zu verändern. Und ich wusste, diese Idee wird ihren Weg zu den richtigen Leuten finden, und die Leute werden zu ihr finden. Das Projekt erhielt den Namen Heartbreaking Performance. Ich wollte einen Namen, der klar aussagt: Wir machen keine schicke „philosophische“ Kunst, bei der es fast schon den Betrachtern überlassen bleibt, was sie sehen wollen. Wir machen Kunst, die zählt, die einen Sinn ergibt. Kunst, die zu Empathie und Selbstreflexion aufruft und die Menschen wachrüttelt. Wir haben unterschiedliche Projekte: Filme, Konzerte, Performances, Ausstellungen. Verschiedene Menschen, die mit einer dieser Formen arbeiten, stoßen für die Dauer eines Projekts zu uns und gehören während dieser Zeit auch zu Heartbreaking Performance. Und einige haben sich entschieden, über das Projekt hinaus dabei zu bleiben, was mich wirklich freut.

Außer Fotos gibt es Geräusche aus Minsk, einen kurzen Dokumentarfilm, (…), eine Pinnwand, an der die Menschen Gedanken und Wünsche zu ihrer Heimat hinterlassen können und einen Raum, wo man weinen kann

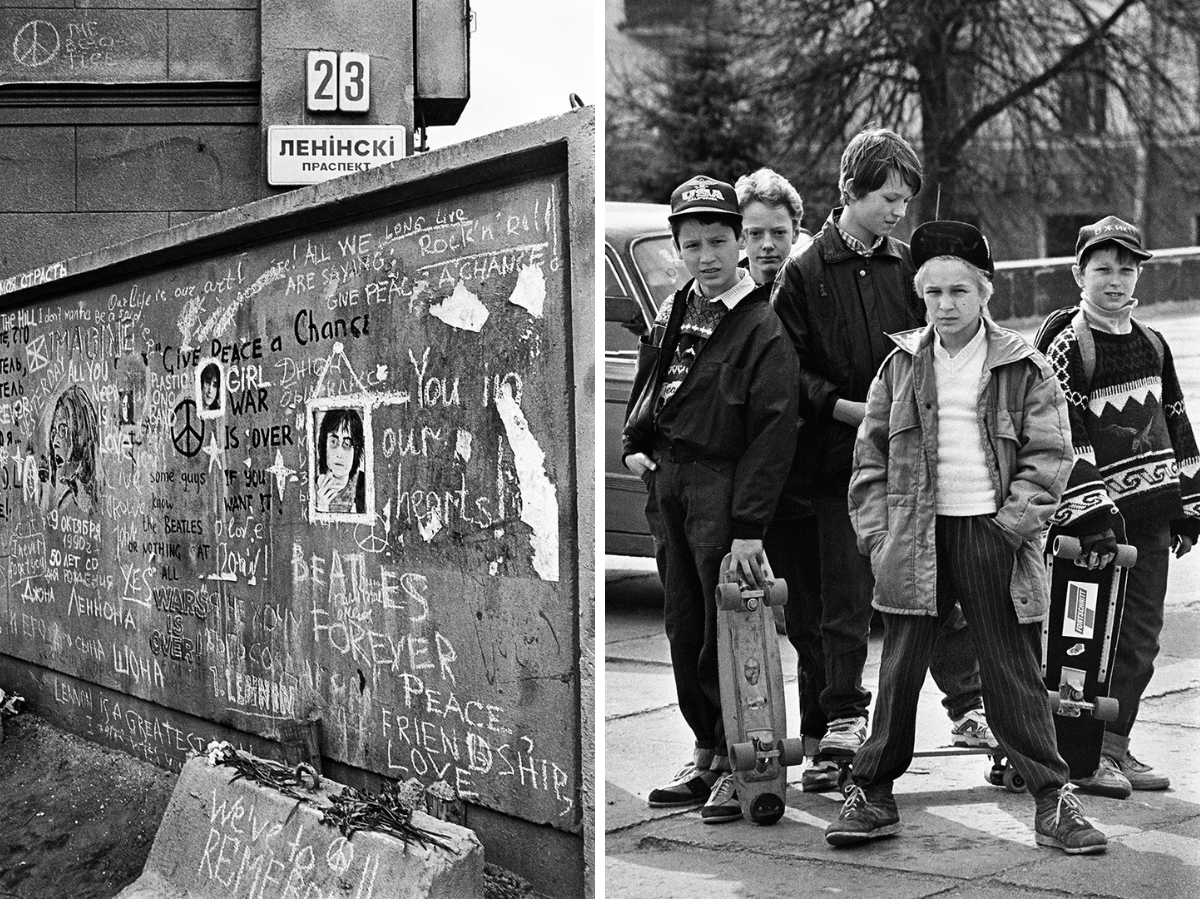

Wie wurden die Fotografen für das Projekt ausgewählt?

Einige kannte ich schon, und außerdem hat mir jemand, der sich in der belarussischen Fotografieszene sehr gut auskennt, geholfen, Leute zu finden. Manche haben uns auch angesprochen, weil sie unsere Insta-Kampagne gesehen haben. Leider konnten wir nicht alle einbeziehen, weil wir die Prints selbst finanziert haben und auch der Museumsraum nicht sehr groß war. Wenn wir nach Belarus zurückkehren, machen wir hoffentlich regelmäßig tolle Ausstellungen mit all diesen großartigen Künstlern, die sich an uns gewandt haben.

Alle vermissen Minsk, manche nur ein bisschen, andere wirklich sehr. Wir haben Instagram-Postings zu den Teilnehmenden gemacht, und ich habe alle gebeten, ein paar Sätze zu Minsk zu schreiben – was immer sie möchten. Und diese Texte waren wirklich allesamt herzerwärmend.

Stammen Sie selbst aus Minsk?

Ja, ich bin aus Minsk. Ich habe diese Stadt von Beginn unserer Beziehung an geliebt, sie ist wie Mutter oder Vater für mich. Wie schon gesagt, ich sehe sie, wenn ich die Augen schließe, manchmal träume ich von ihr. Es ist sehr schwer, nicht dorthin zurück zu können. Einige meiner Freunde in Belarus verstehen das nicht: „Du bist doch in Sicherheit, warum siehst du das so negativ? Du hast schon vor Jahren entschieden fortzugehen, also was soll das Theater?“ Nun, das ist eine etwas längere Geschichte. Kennst du diese Filme, wo die Helden vor die Wahl gestellt werden: Entweder du gehst mit den Außerirdischen und siehst deine Heimat nie wieder, oder du bleibst und wirst den Weltraum nicht sehen? Ich habe es nie wirklich verstanden, wenn jemand beschloss, alles zurückzulassen und auf Nimmerwiedersehen fortzugehen. Ich würde mich von mir aus nie so entscheiden. Die Ereignisse in Belarus 2020 haben dazu geführt, dass das ohne mein Zutun entschieden wurde. Ich hatte plötzlich keine Wahl mehr.

Und warum sind Sie letztlich fortgegangen?

Ich bin aus Belarus fortgegangen, um meiner Musik-Karriere willen – die Kultur hat es dort leider schwer, wie immer in Diktaturen. Ich bin vor Jahren hierher nach Polen gekommen, und obwohl ich zur Hälfte Polin bin, konnte ich wegen meines Imigrantinnenstatus hier leider nie wirklich Karriere machen. Ich habe es in anderen Ländern versucht, und ich glaube, ich hätte es auch geschafft. Aber Corona hatte andere Pläne mit mir, so wie mit allen Künstlern überall auf der Welt. Wie auch immer, vor dem 9. August 2020 konnte ich manchmal nach Hause fahren, um Freunde und Familie zu sehen. Als die Proteste losgingen, dachte ich, dass es mit der Diktatur bald vorbei ist. Aber selbst wenn ich das nicht geglaubt hätte, hätte ich dasselbe getan. Ich wurde Aktivistin und machte aktivistische Kunst. Laut und ohne Scheu, Gesicht zu zeigen. Es gab keine Briefe oder Hinweise, dass ich festgenommen würde, wenn ich nach Belarus gehe. Aber ich habe vieles getan, wofür Leute dort im Gefängnis sitzen. Niemand kann sich dort einen Augenblick lang sicher fühlen, der hier in Warschau auch nur an Demonstrationen teilgenommen hat. Sie verhaften die Leute einfach willkürlich. Am liebsten würden sie wohl alle einsperren, die mit dem, was sie tun, nicht einverstanden sind, selbst Kinder, aber dafür haben sie ja Kinderheime.

Also: Ja, mir sind meine Wurzeln, meine Familie und meine Heimat genommen worden, der Ort, wo ich immer wieder zu mir kommen konnte. Das schmerzt, es ist auch eine Art von Gefängnis. Ich kann nicht normal leben, wenn ich nicht nach Hause kann. Mein Leben steht einfach auf Pause.

Die Phrase Ja chatschu da domu, Ich will nach Hause, hört man häufig von den Belarussen, die ihre Heimat wegen der Repressionen verlassen mussten. Symbolisiert dieser Ausruf die Hoffnung, dass eine Rückkehr bald möglich ist?

Ja, das glaube ich. Ich kenne viele, die zurückkehren werden, egal, wie lang sie im Ausland gelebt haben. Sie wollen nach Hause in ihr Land, um es mit aufzubauen und auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Ein Propagandamedium des Regimes hat zu unserer Ausstellung geschrieben: „Haha, diese Versager, jetzt stellen sie plötzlich fest, dass sie nach Hause wollen“ und so weiter. Ich finde, genau das ist unsere Stärke – offen und laut zu sagen: Ja, wir wollen nach Hause. Es ist unsere Heimat, und wir haben das Recht dazu; ihr habt sie vielleicht gestohlen, aber nicht für lange Zeit. Wir können warten. Wir werden nicht dorthin gehen, um uns von euch einsperren zu lassen. Wir werden Belarus von hier aus aufbauen und bewahren – von außen, damit es leben und zu einer modernen, wachen, reifen und selbstbestimmten Gesellschaft werden kann, wenn die Zeit für unsere Rückkehr kommt. „Asgard ist kein Ort, Asgard ist, wo unsere Leute sind“, sagt Odin in einem dieser Marvel-Filme. Belarus ist so eine Art Asgard.

Wir werden Belarus von hier aus aufbauen und bewahren – von außen, damit es leben und zu einer modernen, wachen, reifen und selbstbestimmten Gesellschaft werden kann, wenn die Zeit für unsere Rückkehr kommt

Wie ist die Lage in Warschau und Polen für die emigrierten Belarussen?

Die Lage in Polen ist leider gespalten. Es gibt eine ganze Menge Leute, die uns verstehen und unterstützen. Aber ein großer Teil der polnischen Gesellschaft hat grundsätzlich etwas gegen Einwanderer und findet, dass sie entweder zurück in ihre Heimat müssen (egal, ob sie dort verhaftet oder getötet werden, solche Einzelheiten interessieren diese Leute nicht) oder die Drecksarbeit machen sollten – ihr seid ja schließlich Immigranten, oder? Was redet ihr da von guten Jobs – seid doch dankbar, dass ihr überhaupt hier sein dürft. Ich denke, der Krieg und die Tausenden von Kriegsflüchtlingen haben die Situation da sehr stark beeinflusst, und sie war vorher schon nicht besonders stabil. Also, da sind großartige Menschen, die wirklich helfen und wir sind dankbar für ihre Unterstützung und einfach dafür, dass sie da sind. Aber manchmal hat man auch schlicht Angst, im Bus oder auf der Straße auf Russisch oder Belarussisch mit der eigenen Mutter zu telefonieren. Das fühlt sich wirklich seltsam an.

Gibt es schon neue Pläne für weitere Kulturprojekte?

Klar, wenn unsere finanziellen und psychischen Möglichkeiten es erlauben, möchten wir die Ausstellung gern in andere Städte bringen, wo es viele Menschen aus Belarus gibt. Und wir hoffen, dass wir so etwas später auch zu anderen belarussischen Städten und Orten machen können, für diejenigen, die nicht aus Minsk sind. Wir planen schon, die Ausstellung in Vilnius zu zeigen und sind dabei, das ehemalige Restaurant „Minsk“ in Potsdam zu kontaktieren, das vor einiger Zeit als Kunsthaus wiedereröffnet wurde. Das scheint uns der ideale Ort für ein solches Projekt zu sein!

Interview: dekoder-Redaktion

Bildredaktion: Andy Heller

Übersetzung: Anselm Bühling

Veröffentlicht am 08.11.2022