Als erste Vertreterin der belarussischen Literatur überhaupt erhielt die Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch 2015 den Literaturnobelpreis – „für ihr vielstimmiges Werk, das dem Leiden und Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt“, wie es in der Begründung der Jury hieß.

Wie wurde die 1948 im westukrainischen Stanislaw geborene Alexijewitsch, die sich bis heute auch immer wieder zu politischen Entwicklungen äußert, zur Schriftstellerin? Wie hat sie ihre dokumentarische Prosa entwickelt? Welche Autoren haben sie geprägt? Auf diese und andere Fragen antwortet die Slawistin und Literaturwissenschaftlerin Nina Weller in einem Bystro.

1. Wie wurde Swetlana Alexijewitsch zur Schriftstellerin?

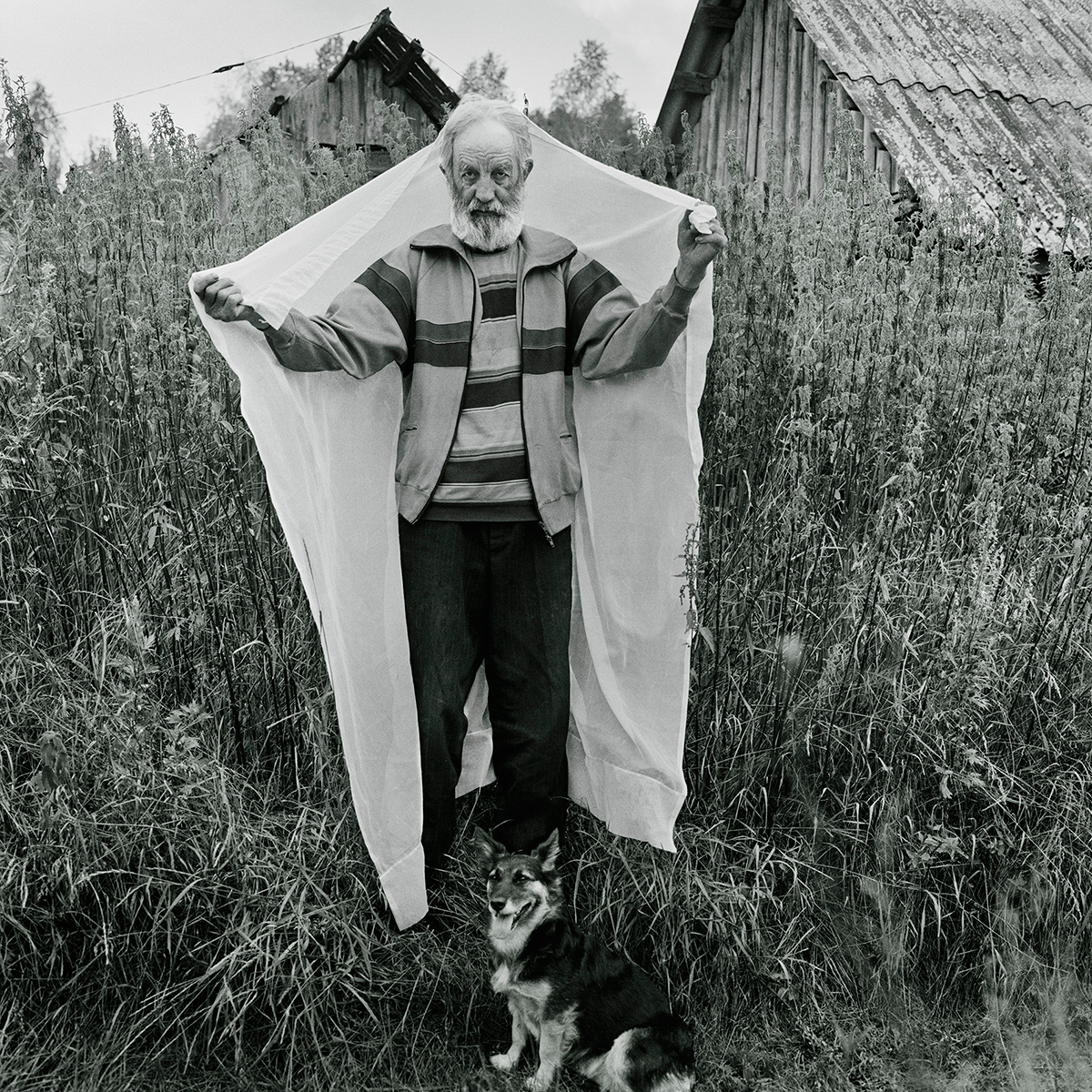

Alexijewitsch hat schon als Schulmädchen Gedichte und Erzählungen geschrieben, die in Zeitschriften gedruckt, beziehungsweise im Radio gesendet wurden. Nach dem Studium der Journalistik in Minsk arbeitete sie als Korrespondentin kleiner Regionalzeitungen in den Gebieten Gomel und Brest und (wie ihre Eltern) als Lehrerin. Anfang der 1970er Jahre kehrte sie nach Minsk zurück und war ab 1976 für die Redaktion der Literaturzeitschrift des belarussischen Schriftstellerverbandes Njoman tätig. Sie erprobte damals unterschiedliche Gattungen, schrieb Erzählungen, Essays, Reportagen und entwickelte sukzessive ihre zwischen dokumentarischem und literarischem Schreiben angesiedelte Form. In ihrem ersten, aus Zensurgründen nie veröffentlichten, von ihr selbst als zu journalistisch empfundenen Buch Ja ujechal is derewni (dt. Ich bin aus dem Dorf weggegangen) thematisierte sie das dörfliche Leben, das auch ihre Kindheit sehr geprägt hatte. Bereits dieses Buch basierte auf Zeitzeugengesprächen. Zur besonderen Form des vielstimmigen Schreibens inspirierte sie der Schriftsteller und Menschenrechtler Ales Adamowitsch, der ihr Kollege bei Njoman war und der neben russischen Klassikern wie Dostojewski ihr wichtigstes Vorbild werden sollte.

2. Was ist der literarische, inhaltliche Kern ihres Schaffens?

Alexijewitschs Schaffen kreist um das Alltagsleben des sowjetischen Menschen im Ausnahmezustand der historischen Katastrophen und im Zwielicht des utopischen Versprechens. In ihren Büchern collagiert sie Berichte, Erinnerungsfetzen, Gedanken gewöhnlicher Menschen zu ihren persönlichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, dem Afghanistankrieg, der Tschernobyl-Katastrophe und den gesellschaftlichen Umbrüchen in (post)sowjetischen Zeiten. Ihr Werk erzeugt eine „Geschichtsschreibung von unten“, jenseits der offiziellen sowjetischen Erzählungen von Heroismus und Patriotismus. Alle ihre Bücher basieren auf einer Vielzahl von Zeitzeugengesprächen, die Alexijewitsch unter Verzicht auf eine auktorial wertende Erzählerstimme zu einem chorischen Gesamtwerk komponiert, sodass die erzählende Zeugnisliteratur stets mehr als nur die Summe einzelner Stimmen ergibt. Es sind „kollektive Romane“, Roman-Oratorien, die von Schmerz und Leid erzählen und zugleich dem Vergessen entgegenwirken sollen. Sowohl in ihrer Methode der vielstimmigen dokumentarischen Prosa als auch in ihrem moralisch-humanistischen Anspruch an das Schreiben war Alexijewitsch von Anfang an nachhaltig von Ales Adamowitsch und Daniil Granin beeinflusst.

3. Welche Bücher gehören zu ihrem Hauptwerk?

Die aus fünf Büchern bestehende Folge Golossa Utopii (Die Stimmen der Utopie) gilt als ihr Hauptwerk. Darin hat sie eine Chronik des tragischen 20. Jahrhunderts vom Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der Sowjetunion erschrieben und ihre Form der Dokumentarprosa weiterentwickelt. Die Herangehensweise des vielstimmigen Erzählens setzte sie erstmals im Buch U woiny ne shenskoje lizo (Der Krieg hat kein weibliches Gesicht) ein. Es basiert auf Gesprächen mit Kriegsteilnehmerinnen und zeigte den bis dato verdrängten Blick von Frauen auf die zermürbende Kriegsrealität. Es konnte, wie auch Poslednije swideteli (Die letzten Zeugen) mit Erinnerungen an Kriegskindheiten, erst 1985 in zensierter Fassung erscheinen. In Zinkowyje maltschiki (Zinkjungen, 1989) wird vom Krieg der Sowjetunion in Afghanistan und seinen Folgen erzählt, in Tschernobylskaja molitwa. Chronika buduschtschewo (Tschernobyl – Eine Chronik der Zukunft, 1997) von den Auswirkungen der Reaktorkatastrophe im Jahr 1986. Ein kollektives Gesamtbild des Lebens und Leidens im sowjetischen Kommunismus und der postsowjetischen Ära collagierte sie in ihrem Opus magnum Wremja sekond chend (Secondhand-Zeit, 2013).

4. Wie ist ihr Verhältnis zu Belarus?

Alexijewitsch kam in der sowjetischen Westukraine zur Welt. Ihre Mutter ist Ukrainerin, ihr Vater Belarusse. Nach dessen Militärdienst übersiedelte die Familie nach Belarus, wo sie die belarussische Staatsbürgerschaft annahm. Auch wenn Alexijewitsch ausschließlich auf Russisch schreibt und oft ihre Nähe zur russischen Kultur und zu einem kosmopolitischen Kontext betont, positioniert sie sich klar als Belarussin und belarussische (nicht russische) Autorin. Ihre breite Anerkennung als Vertreterin der belarussischen Literatur in Belarus und in der internationalen Welt erfolgte, wenn auch nicht unumstritten, spätestens mit der Verleihung des Literaturnobelpreises 2015. Noch 2013 hatte sie die belarussische Sprache in einem Interview mit der FAZ als „bäuerlich und literarisch unausgereift“ bezeichnet. Später nahm sie von ihren Äußerungen vehement Abstand und betonte die Gleichberechtigung des Belarussischen und Russischen als Literatursprachen im Kosmos einer mehrsprachigen belarussischen Literaturgeschichte. Den Belarussen gilt sie – wie seinerzeit der Schriftsteller Wassil Bykau – als moralische Stimme.

5. Sie hat sich 2020 den Protesten in Belarus angeschlossen und musste daraufhin das Land verlassen. Ist sie immer noch politisch aktiv?

In vielen Interviews zeigte sich Alexijewitsch 2020 überwältigt davon, wie viele Menschen in Belarus, über alle Generationen und sozialen und biografischen Hintergründe hinweg, für demokratische Werte, Menschenwürde und ein Ende der Diktatur auf die Straße gingen und trotz der massiven Gewalt seitens des Staates friedlich blieben. Sie gestand, einen derartigen Protestwillen dem belarussischen Volk nicht zugetraut zu haben. Umso entschiedener positionierte sie sich auf Seiten der Opposition und des Protests und äußerte öffentlich scharfe Kritik am Vorgehen Lukaschenkos. Im August 2020 wurde sie in die Führung des Koordinationsrates der Opposition berufen, der den Machtwechsel vorbereiten und begleiten sollte. Infolge dessen geriet sie selbst unter massiven Druck der staatlichen Behörden. Im September 2020 versuchten unbekannte Männer, sie in ihrer Privatwohnung einzuschüchtern, woraufhin sie zu einer Pressekonferenz direkt vor ihrer Wohnungstür einlud und Diplomaten aus mehreren Ländern sie zur Unterstützung in ihrer Wohnung besuchten. Ende September 2020 verließ sie Belarus und hat sich seither aus dem aktiven politischen Leben weitgehend zurückgezogen. Stattdessen arbeitet sie in Berlin an einem neuen Buch über die Ereignisse nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen, über die Proteste, ihre Niederschlagung und die Folgen für die belarussische Gesellschaft.

6. Sie hat auch einen eigenen Verlag ins Leben gerufen. Was ist das für ein Projekt?

Den Pfljaŭmbaŭm-Verlag (belaruss. Пфляўмбаўм) gründete sie, nach langjähriger Vorarbeit, gemeinsam mit Alena Kaslowa, der jetzigen Verlagsleiterin. Das Verlagsprogramm umfasst ausschließlich Autorinnen, bisher in erster Linie belarussische, darunter auch jene, die bislang kaum oder gar nicht wahrgenommen wurden. „Wir schaffen eine eigene Frauenwelt mit ähnlichen Anschauungen. Die Männerwelt hat überhaupt keine Ahnung, dass diese Frauenwelt existiert“, sagte sie vor der deutschen Presse anlässlich der Verlagsvorstellung auf der Leipziger Buchmesse 2023. Zu den ersten Publikationen gehören etwa Gedichtbände der Dichterinnen Natallja Wischneŭskaja, Sinaida Bandaryna und Jaŭhenija Pfljaŭmbaŭm, der Namensgeberin des Verlages. Auch Werke von zeitgenössischen Schriftstellerinnen wie Tanja Skarynkina und Eva Viežnaviec, deren Roman Was suchst Du, Wolf? mit dem renommierten unabhängigen Jerzy Giedroyc-Preis in Belarus ausgezeichnet wurde, gehören zum Programm. Die Existenz solch eines Verlages gleicht in Zeiten der massiven Repressionen gegen unabhängige Verlage durch die Machthaber in Belarus einem kleinen Wunder. Inzwischen befindet sich der Verlag in Vilnius.

Das französische Wort Bistro stammt angeblich vom russischen Wort bystro (dt. schnell). Während der napoleonischen Kriege sollen die hungrigen Kosaken in Paris den Kellnern zugerufen haben: „Bystro, bystro!“ (dt. „Schnell, schnell!“) Eine etymologische Herleitung, die leider nicht belegt ist. Aber eine schöne Geschichte.

Text: Nina Weller

Veröffentlicht am 31.05.2023

Weitere Themen

Ulitzkaja an Alexijewitsch: „Ihr reagiert sensibler auf die Unmoral”

„Wir brauchen keine starken Anführer – wir brauchen eine starke Gesellschaft“

Mediamasterskaja #1: Haben Frauen auch die Medien in Belarus bereits verändert?

„Von einer Zeit, in der ein ganz neues Land entstand“