Die Zensur ist zurück im russischen Verlagswesen. Ihr größter Feind: vermeintliche LGBTQ-Geschichten.

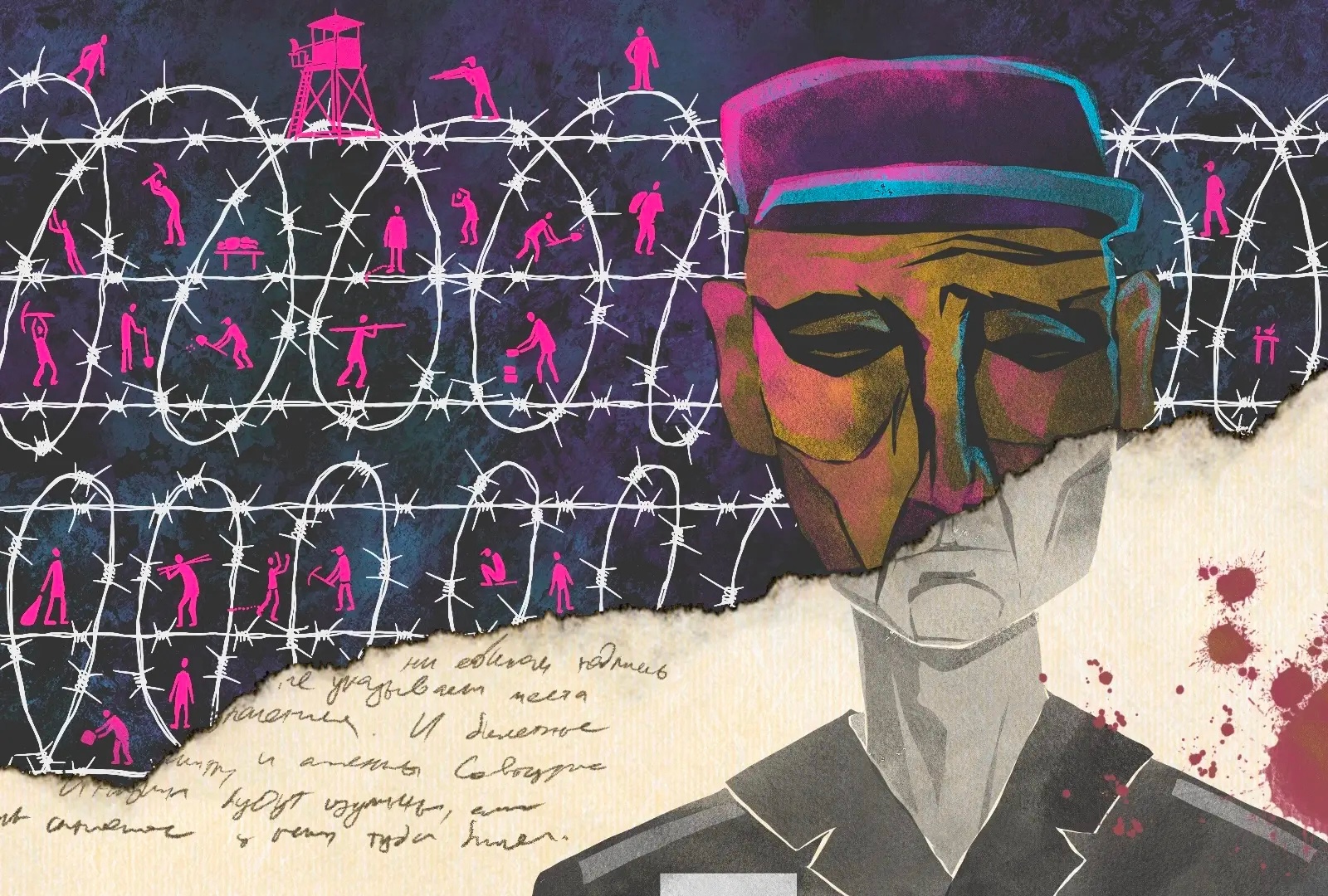

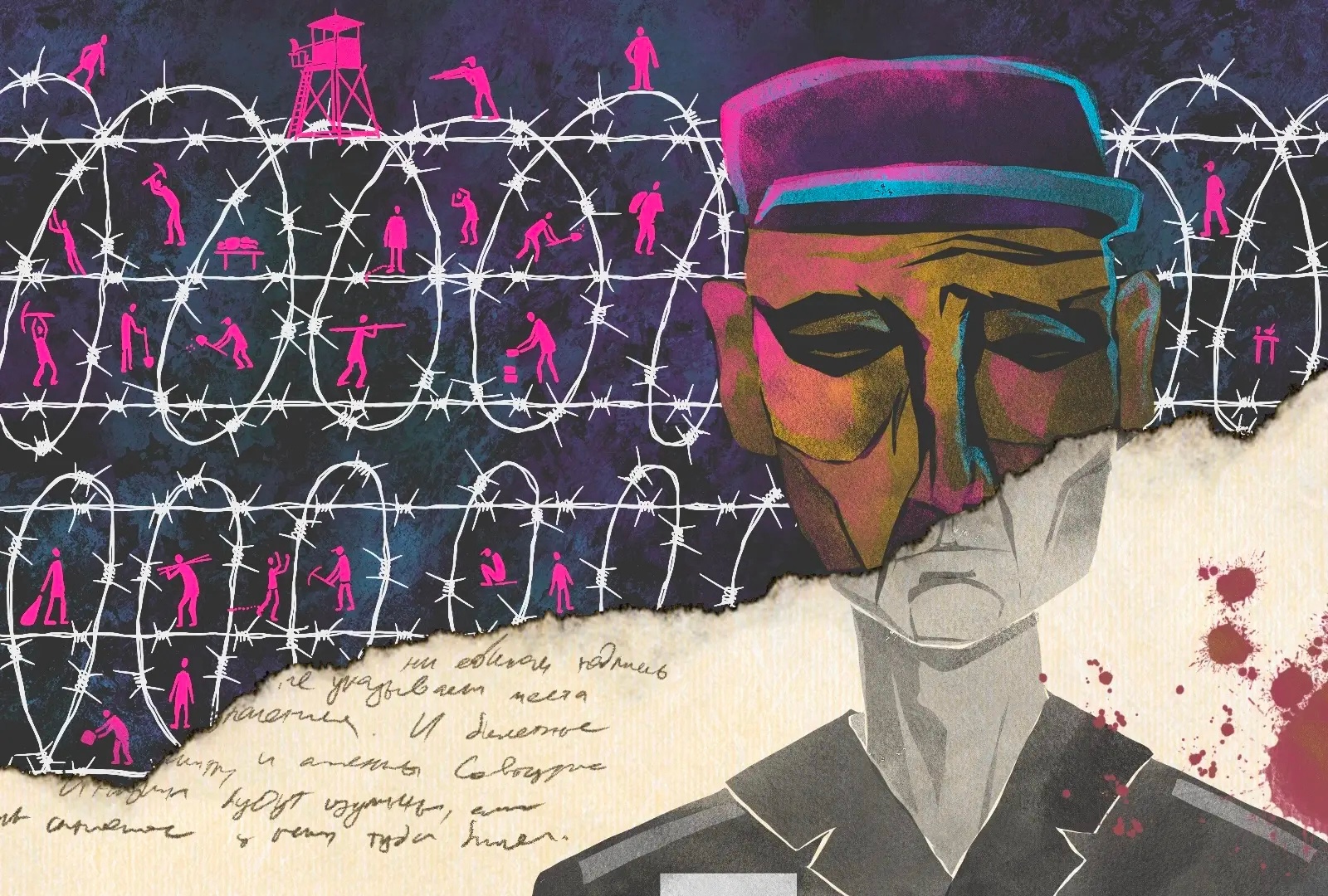

Die staatliche Verfolgung nicht-heteronormativer Ideen, also jeglicher Lebensentwürfe, die nicht der „traditionellen Partnerschaft“ oder Vater-Mutter-Kind-Familie entsprechen, zieht sich seit Langem durch die sowjetisch-russische Geschichte. Unter Putin nehmen die Repressionen seit über zehn Jahren immer strengere Formen an.

2013 wurde sogenannte „Propaganda von Homosexualität“ 2013 verboten. Durch den Krieg gegen die Ukraine und die damit einhergehende Militarisierung der Gesellschaft nimmt queerfeindliche Gewalt zu. Seit November 2024 gilt eine angebliche „internationale LGBT-Bewegung“ als „extremistische Organisation“.

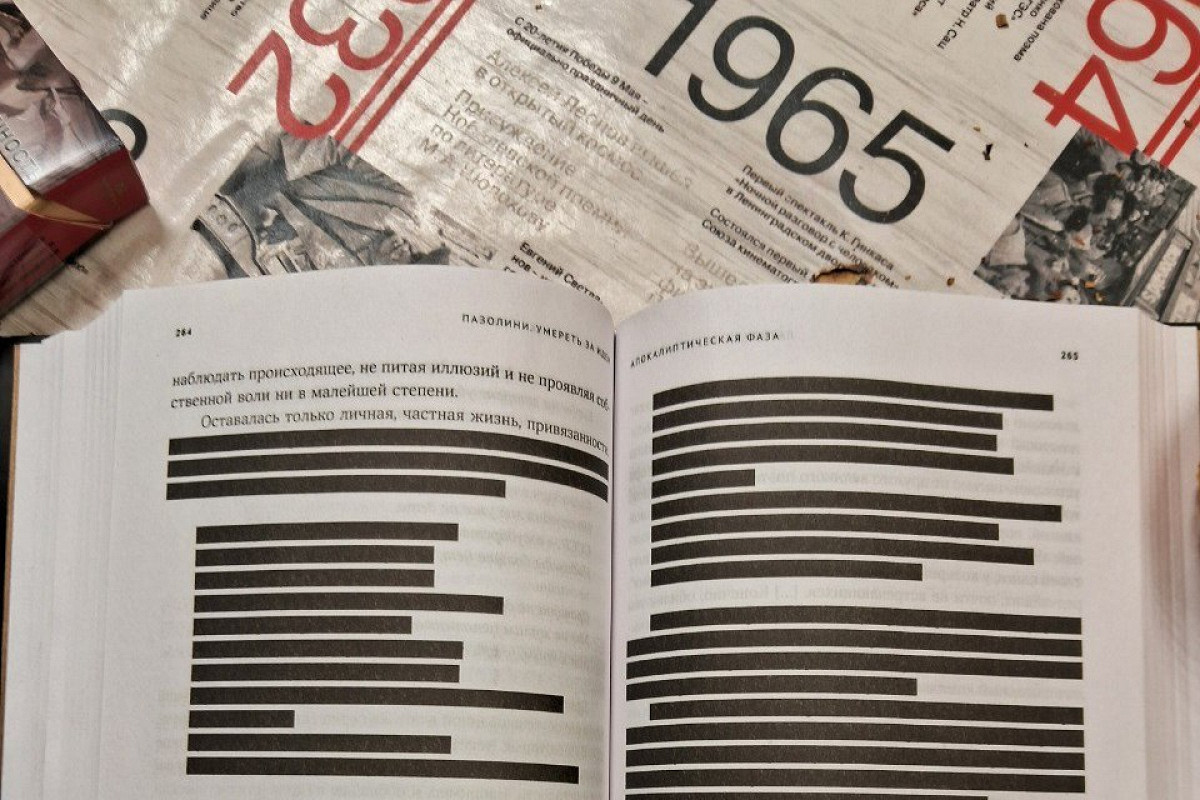

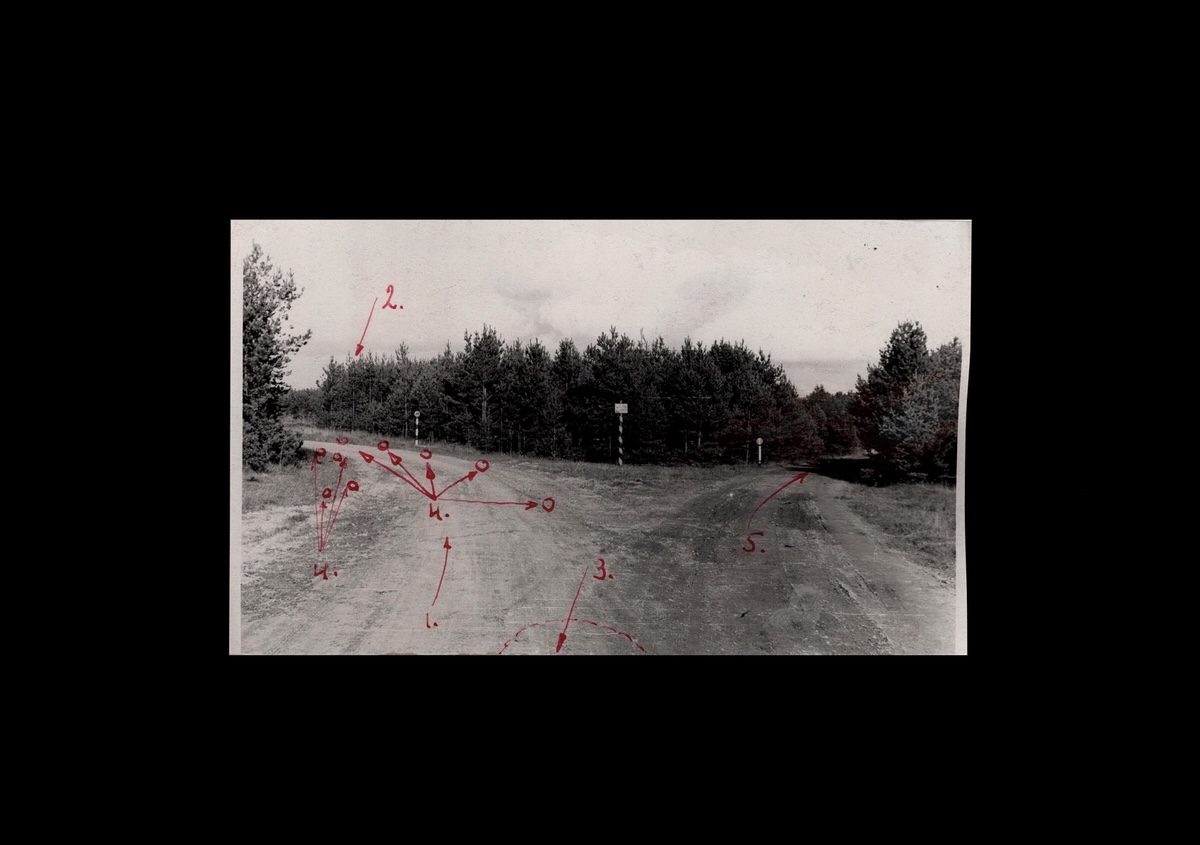

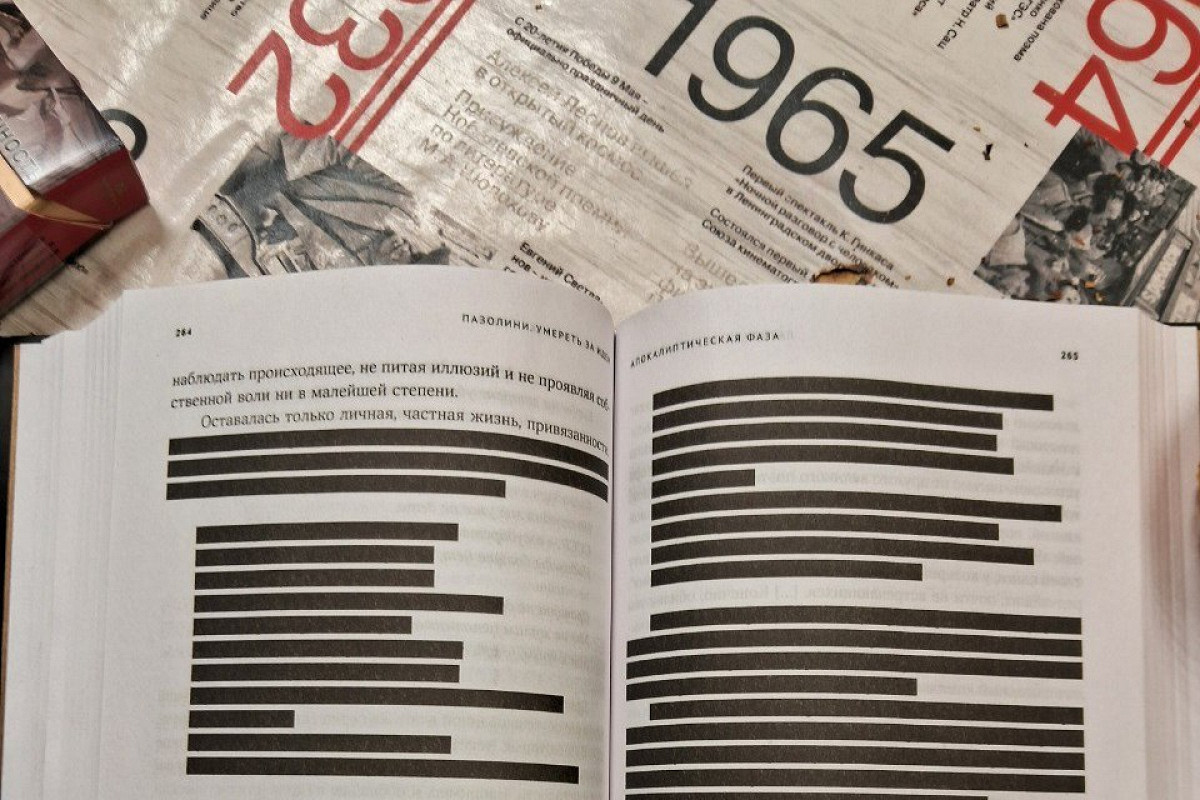

All diese Verbote betreffen auch die Kulturszene. So hat der Expertenrat beim Russischen Buchverband bereits in Ein Zuhause am Ende der Welt von Michael Cunningham, den letzten Roman Das Erbe aus der Schneesturmtrilogie von Wladimir Sorokin und Giovannis Zimmer von James Baldwin angebliche LGBTQ-Propaganda entdeckt und die Bücher vom Markt verbannt – sowohl die gedruckte wie die digitale Ausgabe. Andere Werke werden aus dem Schulprogramm genommen. Immer wieder tauchen Listen von Büchern auf, von deren Verkauf abgeraten wird. Die Biografie des italienischen Filmemachers und Publizisten Paolo Pasolini ist kürzlich in Russland mit geschwärzten Seiten erschienen – denn diese Passagen handelten vom schwulen Privatleben des Regisseurs.

Im Interview mit T-invariant erläutert der Kulturhistoriker und Philologe Michail Edelschtejn, was diese Maßnahmen bewirken wollen, wie sich die Lage heute von der Kriegszensur im 20. Jahrhundert unterscheidet und welche Rolle dabei „beleidigte Literaten“ spielen.

T-invariant: Die Verfolgung von LGBTQ begann 2013, als das Gesetz zum Schutz von Kindern vor „homosexueller Propaganda“ verabschiedet wurde. Ab 2022 wurden die Repressionen auf alles ausgeweitet, was „nicht–traditionell“ ist. Höhepunkt war die Einstufung der sogenannten und nicht existierenden „internationalen LGBTQ-Bewegung“ als extremistische Organisation. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach hierbei der Krieg? Oder ist man einfach vorher nicht dazu gekommen?

Michail Edelschtejn: Ich glaube, eine Logik haben alle diese Kampagnen gemein. Ende der 1920er Jahre wurde zunächst nur Trotzkis engster Kreis verhaftet, und es lief auch nur auf Verbannung heraus. 1937 wurde bereits jeder Alt-Bolschewik erschossen und dann auch völlig Unbeteiligte.

Jede ideologische Kampagne hat die Tendenz, sich auszuweiten. Erst wird der Boden bereitet, quasi Versuchsballons gestartet, damit die Menschen nicht das Gefühl haben, über Nacht aller Rechte beraubt zu werden. Da fallen der Kampagne weniger bekannte Personen und Bewegungen zum Opfer. Später dann kommen die Repressionen ins Rollen, wie ein Schneeball, der immer größer und schneller wird. So ähnlich war es ja schon bei den „ausländischen Agenten“.

Der Kampf gegen LGBTQ ist zu einer nationalen fixen Idee geworden.

Was den Krieg angeht, so spielt hier die inländische Propaganda eine entscheidende Rolle, die auf den sogenannten skrepy (dt: Heftklammern, verbindende Elemente) aufbaut. Und davon haben wir heute genau zwei: den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg und die Homophobie. „Wir haben die Welt von den Faschisten befreit, sie ist uns zu ewigem Dank verpflichtet“ und „Gayropa will uns alle kastrieren“ – um diese beiden Säulen versucht der Staat die Menschen zu vereinen. Der Kampf gegen LGBTQ ist zu einer nationalen fixen Idee geworden.

Im denkwürdigen Jahr 2022 zählte der Roman Leto w pionerskom galstuke [von Elena Malissowa und Katerina Silwanowa, auf Deutsch als Du und ich und der Sommer erschienen, ebenso Band 2 und 3 – dek] zu den meistverkauften Büchern. Darin geht es um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Jungen. Hängt der Erfolg mit dem Thema der „nicht–traditionellen“ Beziehungen zusammen, und inwiefern hat die Hetzjagd gegen den Roman mit seiner Popularität zu tun?

Der Erfolg hängt zweifellos mit dem Thema zusammen. Es war ein ziemlich überraschender Blick auf die Kindheit im Pionierlager, an die sich viele voller Nostalgie erinnern. Der Roman ist eine Art „alte Lieder über das Wichtige“, aber in einer transgressiven Verpackung, das hat die Leserschaft abgeholt.

Als das Buch verboten wurde, sagten viele: „Das ist falsch, aber andererseits ist der Roman auch nicht von herausragendem literarischen Wert. Die richtig großen Werke werden sie nicht anrühren.“

Wie es danach weiterging, wissen wir alle. Jetzt wird deutlich, dass die Hetze gegen den Roman so eine Art Versuchsballon war: Sie wollten nicht gleich an die Klassiker ran, sondern erst mal etwas nehmen, das zwar viral ging, aber literarisch nicht von allzu großer Bedeutung. Und es hat funktioniert, die meisten haben die Pille geschluckt. Jetzt, nachdem sie an diesem Roman geübt und den herausgebenden Verlag Popcorn Books praktisch vernichtet haben, nehmen sie sich größere Fische vor.

Gibt es in der russischen Literaturgeschichte vergleichbare Beispiele von LGBTQ-Zensur?

Soweit ich weiß, nein. Natürlich herrschte in der UdSSR Zensur, und im Strafgesetz gab es den Paragrafen für „Unzucht zwischen Männern“. Die Bücher, über die wir heute reden, hätten damals nicht erscheinen können. Aber es fand kein öffentlicher Diskurs statt, es gab keine großangelegten Hetzkampagnen. Das Thema wurde eher totgeschwiegen.

Heute herrscht selbst in muslimischen Ländern, wo z. B. Gayprides unvorstellbar sind, keine solche Massenpsychose wie in Russland. Die Idee, dass wir uns gegen Schwule vereinen, dass das der Zusammenhalt der Nation ist, ist weitgehend Putins Verdienst.

Die Geschichte mit Pasolinis Biografie erinnerte mich daran, dass auch Fragmente von Michail Kusmins Gedichtband Seti [dt. Netze] in der Ausgabe von 1915 aus demselben Grund geschwärzt wurden. Das war der Kriegszensur zu verdanken.

Ja. Vor dem Ersten Weltkrieg wurde Kusmin noch gedruckt, wenn auch nicht ganz problemlos. 1907 wurden Dokumente zum Verbot von Kusmins Komödie Opasnaja predostoroshnost [dt. Gefährliche Vorsicht] veröffentlicht. Sie habe nach Ansicht der zaristischen Zensoren „die homosexuelle Liebe verherrlicht und enthält Argumente, die den Leser davon überzeugen sollen, dass Homosexualität ebenso natürlich sei wie normale sexuelle Beziehungen und dieselben hohen Freuden bereitet“. Aber die meisten von Kusmins Werken erreichten den Leser ungehindert, einschließlich der skandalisierten Erzählung Krylja [dt. Flügel], einem durchaus offenherzigen Manifest der Homoerotik.

Das Gleiche gilt für andere Schriftsteller jener Zeit. So wurde die vielleicht erste lesbische Novelle der russischen Literatur, Tridzat tri uroda [dt. 33 Monstren] von Lidija Sinowjewa-Annibal, der Ehefrau des Dichters Wjatscheslaw Iwanow, von der Zensur als Verstoß gegen die öffentliche Moral verboten („Auch wenn die Zärtlichkeiten, die von einer Frau einem Mädchen dargebracht werden, unter sorgfältiger Vermeidung von Schmutz geschildert werden, wirkt das Gift der widernatürlichen Perversität umso subtiler“ – eine hübsche Formulierung, oder?). Aber einen Monat später entschied das Gericht, dass das Buch doch nichts allzu Unsittliches enthielt, und die beschlagnahmte Auflage wurde an die Buchhandlungen verschickt.

1915 entschied wiederum die Kriegszensur, dass man sich so etwas in einer Zeit, in der „unsere Jungs“ an der Front sterben, nicht leisten könne. So wurden in der zweiten Auflage von Kusmins Gedichtband die entsprechenden Fragmente gestrichen. Wenn ich mich recht entsinne, wurde bei einer Auktion einmal ein Exemplar versteigert, das Kusmin einem seiner Freunde schenken wollte. Darin hatte er die fehlenden Zeilen anstelle der Aussparungen per Hand ergänzt.

Wie könnte sich die Situation mit der LGBTQ-Zensur künftig auf den Literaturbetrieb und den Buchmarkt auswirken? Was haben wir zu erwarten?

In erster Linie Selbstzensur durch Verlage und Autor*innen. Im Moment ist völlig unklar, wo die Grenzen des Erlaubten liegen. Solche Grenzen sind an sich natürlich schlimm, aber wenigstens ist dann klar, was man darf und was nicht. Wenn es sie nicht gibt, wenn alles im Nebel liegt und die Repressionen jedes Buch und jede*n Autor*in treffen können, ein Erstlingswerk genauso wie einen anerkannten Klassiker, werden sich die Verlage absichern und alles Mögliche aus dem Programm nehmen.

James Baldwin, der Autor von Giovannis Zimmer, gilt z. B. seit langem als einer der größten Stilisten der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Über seine Werke wurden Dissertationen geschrieben, Monografien verfasst. Sogar im sowjetischen Literaturlexikon der 1970er Jahre wird er als „bedeutender Romancier und Kämpfer für die Rechte der schwarzen Bevölkerung Amerikas und als Mitstreiter Martin Luther Kings“ geführt. In der späten Sowjetzeit hat ihn das gerettet, heute nicht mehr.

Je mehr du verbieten kannst, desto mehr Macht hast du.

Alles hängt von ungebildeten Zensoren und ihren noch ungebildeteren Helfershelfern ab. Wie soll man nach der Geschichte mit Pasolini Biografien von z. B. Marcel Proust, Oscar Wilde, Thomas Mann, Evelyn Waugh veröffentlichen oder deren Texte erforschen? Und was, wenn jemand herausfindet, dass Zwetajewas Gedicht Pod laskoi pljuschtschewogo pleda … [dt. Unter der Liebkosung der Plüschdecke …] an eine Frau gerichtet ist? Lasst uns dann Zwetajewa verbieten, und [den Film – dek] Schestoki romans [dt. Eine bittere Romanze] gleich dazu! Das ist ein unheimliches Fass ohne Boden.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Der russische Staat ist so aufgebaut, dass dein Status weitgehend durch deine Verbieterfunktion bestimmt wird. Je mehr du verbieten kannst, desto mehr Macht hast du. Die „Experten“ in so einem Gremium brauchen das persönlich alles nicht, es ist eine zusätzliche Belastung, das alles zu lesen, sich Begründungen auszudenken usw. Aber sie müssen es tun, weil das ihre Position in der Machthierarchie legitimiert.

Weil niemand freiwillig ihren Rat einholt, müssen sie auf Razzien und Expertenräte zurückgreifen.

In der jüngeren Geschichte des Kampfs der Behörden gegen die Verleger gibt es eine Episode, die das ganz gut illustriert. Vor genau 20 Jahren führte [die Drogenaufsicht] Gosnarkokontrol eine Reihe von Razzien in Buchläden durch und beschlagnahmte Bücher, die „Drogenkonsum propagieren“. Jemand fragte den stellvertretenden Direktor von Gosnarkokontrol, General Alexander Michailow, wie man Propaganda von bloßer Beschreibung unterscheiden könne. Der antwortete sehr treffend: „Wenn ein Verleger überlegt, ob er ein Buch veröffentlichen will, hat er die Wahl: das Risiko eingehen und erwischt werden oder sich beraten lassen und nicht erwischt werden. Es gibt immer die Möglichkeit, sich beraten zu lassen.“

Diese Leute wollen unbedingt, dass man sich mit ihnen „berät“, sie können nicht anders, das ist für sie wie die Luft zum Atmen. Aber weil niemand freiwillig ihren klugen Rat einholt, müssen sie auf Razzien und Expertenräte zurückgreifen.

Offenbar muss man auch mit Konsequenzen im Bildungssektor rechnen?

Das können wir bereits jetzt beobachten. Die Erzählung Kawkaski plenny [dt. Der kaukasische Gefangene] von Wladimir Makanin ist z. B. aus dem Lehrplan geflogen. Obwohl sie verfilmt und Makanin von Putin persönlich mit dem Nationalpreis der Russischen Föderation ausgezeichnet wurde. Aber in der neuen Realität ist das unwichtig. Wichtig ist nur, ob es darin irgendwelche „ungesunden, gleichgeschlechtlichen Neigungen“ gibt. Dabei ist Makanins Erzählung in keinster Weise schwule Literatur, im Gegensatz beispielsweise zu Giovannis Zimmer, das wirklich „davon“ handelt.

Jedes Verbot erhöht schlagartig das Interesse am Verbotenen. Ist das denjenigen bewusst, die über Beschlagnahmungen entscheiden? Das ist doch auch eine Art Propaganda: Wenn du willst, dass möglichst viele Menschen ein Buch lesen, dann lass es verbieten.

Dem bürokratischen System ist die Effektivität in dem Sinne, den Sie meinen, unwichtig. Es ist ihm egal, ob das Buch gelesen wird oder nicht. Wichtig ist, sich in den nationalen Trend einzufügen, Rechenschaft abzulegen und seinen „Patriotismus“ zu zeigen, um den Vorgesetzten Beflissenheit zu demonstrieren usw. Da herrscht eine ganz andere Logik. Die Bücher werden heruntergeladen? Na und?! Vielleicht sperren sie die eine oder andere Seite. Oder richten eine Unterabteilung bei [der Medienaufsicht] Roskomnadsor ein, die dafür sorgt, dass Online-Bibliotheken diese Bücher aus ihrem Sortiment entfernen. Eine weitere gute Gelegenheit, um die eigene Nützlichkeit zu demonstrieren und dem Staat zusätzliche Finanzen aus den Rippen zu leiern.

Was das Interesse an Verbotenem angeht, stimmt das durchaus. Ich kenne Leute, die jetzt voller Stolz erzählen, wie sie das letzte Exemplar von Sorokin ergattert haben, obwohl sie seine Bücher früher nie in die Hand genommen hatten. Pasolinis Biografie war bei manchen Onlineshops innerhalb von einem Tag ausverkauft. Übrigens verhalf der Skandal von 1907 auch den 33 Monstren von Sinowjewa-Annibal zum Bestsellerstatus; drei Auflagen hintereinander gingen weg wie warme Semmeln.

Die Bibliothekare werden eine kollektive Neurose entwickeln.

Was sollen jetzt Bibliotheken tun, die dazu verpflichtet sind, ein Exemplar von jedem Buch frei zugänglich zu führen?

Ich nehme an, die Mitarbeiter werden ihre Bestände mit allen möglichen Listen abgleichen müssen, Bücher aus den Katalogen streichen, wie es schon mit Werken passiert, die durch die Soros-Stiftung und andere unerwünschte Organisationen finanziert wurden. Wer weiß, vielleicht wird es wie in guten alten Sowjetzeiten Spezialschränke geben, in denen in Erwartung der nächsten Perestroika Michael Cunningham, Hanya Yanagihara usw. liegen werden.

Die Bibliothekare werden eine kollektive Neurose entwickeln, was im Grunde auch genau das Ziel der Kampagne ist. Sie sollen zittern wie Espenlaub und vorauseilenden Gehorsam leisten.

Man könnte sich vorstellen, dass in der gegenwärtigen Realität jemand die Situation ausnutzt – nicht, weil er oder sie so viel Wert auf die skrepy legt, sondern aus Neid auf erfolgreiche Autoren und Verlage, um Rache zu nehmen, die Konkurrenz auszubremsen.

Natürlich, das sind sehr starke Motive. Ein Bestseller-Autor hat keinen größeren Neider als den Autor, dessen Bücher keine Bestseller geworden sind.

Viele Literaten rechtfertigen ihre Misserfolge damit, dass die „liberale Mafia“ ihnen Steine in den Weg legt und verhindert, dass ihre brillanten Romane die breite Masse erreichen. Und jetzt versuchen sie, so etwas wie eine Verbotslobby zu bilden.

Das bedeutet, dass kein*e Autor*in und kein Buch sicher sind.

Ich würde Sie noch gerne fragen, welche Bücher und Autoren in Zukunft betroffen sein könnten, aber es wäre wohl unklug, unnötig Tipps zu geben?

Ja, erstens möchte ich tatsächlich nichts beschreien. Und zweitens hängt alles vom Verdorbenheitsgrad der Fantasie der „Experten“ ab. Ich bin sicher, dass sie in jeden Text etwas hineinlesen können, worauf Psychoanalytiker und Philologen, die sich ihr ganzes Leben damit beschäftigt haben, niemals kommen würden. Das bedeutet, dass kein*e Autor*in und kein Buch sicher sind.

Weitere Themen

ZITAT #17: „Ich werde jetzt doppelt so viel über queere Menschen schreiben“

„Die westliche Transgender-Industrie versucht unser Land zu durchdringen“

LGBTQ-Verbot: „Ein gigantischer Raum für Willkür“