Drei Jahre nach den historischen Protesten von 2020 hat sich Ernüchterung in der belarussischen Opposition und Gesellschaft breitgemacht. Alexander Lukaschenko hält sich nach wie vor an der Macht, mit Repressionen und Gewalt, zudem hat er sich in den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verstrickt, Hunderttausende haben das Land verlassen.

Zum Jahrestag des Beginns der Proteste beschäftigen sich Journalisten, Politiker und Intellektuelle in Artikeln und Beiträgen mit dem Erbe von 2020, mit den Auswirkungen und mit Fragen der Zukunft. In einer Debattenschau bringen wir eine Auswahl an Stimmen.

Tichanowskaja/YouTube: Der Beginn eines neuen Belarus

Die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ermutigt die Belarussen, trotz Repressionen, Exil und Leid den Glauben nicht zu verlieren.

[bilingbox]Ich verstehe: Es ist schwer. Mit jeder neuen Herausforderung wird es schwieriger, den Weg unbeirrt weiterzugehen.

Doch die Entscheidung liegt ganz bei uns: Wir können das, was in den drei Jahren geleistet wurde, entwerten und von uns selbst und unserer Nation enttäuscht sein. Oder aber wir bewahren all diese wichtigen Momente in unserer Erinnerung und halten diejenigen in Ehren, die wir auf diesem Weg verloren haben. Und gehen weiterhin vorwärts, mit Liebe zu allen, die mit uns gehen, mit Glauben an jene, die nach uns kommen werden …

Der 9. August 2020 ist kein einfaches Datum für die Belarussen. Ist es nicht so? Dieser Tag hätte der Beginn eines neuen Belarus sein können. Eines Belarus, in dem es niemals politische Häftlinge und Verfolgung Andersdenkender geben wird. Eines Belarus, in dem ein Gespräch auf Belarussisch ein Grund für Begeisterung ist, nicht für Gewalt. Eines Belarus, in das es die Leute zieht, anstatt dass sie es so schnell wie möglich verlassen wollen.~~~Я разумею: гэта цяжка. І з кожным новым выклікам усё складаней захоўваць цвёрдасць крокаў.

Але гэта толькі наш выбар: абясцэніць зробленае за тры гады, расчаравацца ў сабе і ў сваёй нацыі. Ці захаваць у памяці ўсе важныя моманты, зберагчы ў сэрцы тых, каго мы страцілі на гэтым шляху. І працягнуць ісці наперад з любоўю да тых, хто ідзе побач, і з верай у тых, хто будзе пасля нас…

9 жніўня 2020 года – ня простая дата для кожнага беларуса. Ці не так? Гэты дзень мог бы стать пачаткам новай Беларусі. Беларусі, у якой ніколі не будзе палітзняволеных і пераследу за іншадумства. Беларусі, дзе размова на роднай мове – нагода для захаплення, а не гвалту. Беларусі, куды імкнуцца патрапіць, а не адкуль спяшаюцца з’ехаць.[/bilingbox]

erschienen am 9. August 2023, Original

Plan B.: Die Tragödie des erzwungenen Exils

In einem Leitartikel weist die Redaktion des Online-Mediums Plan B. auf die dramatischen Folgen der Emigration seit 2020 hin.

[bilingbox]Alles geht weiter. Belarussen werden in Belarus weiterhin verhaftet, Belarussen werden Belarus weiterhin verlassen. In den Jahren 2021–2022 haben zwischen 143.600 und 170.900 Menschen Belarus in Richtung EU verlassen. Die minimale Zahl entspricht der Bevölkerung des Rajons Orscha, die maximale Zahl der Bevölkerung der Stadt Baranawitschy, der achtgrößten Stadt in Belarus, so steht es in einer Studie des Forschungsinstituts BEROC.

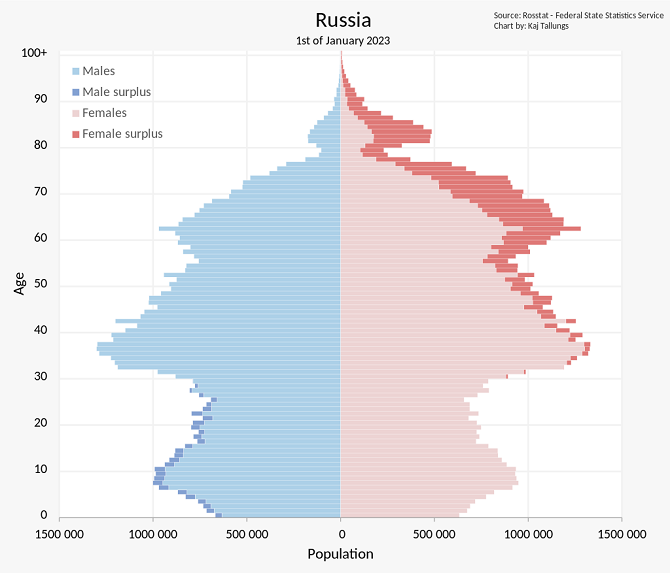

Das Ausmaß der Tragödie für die Zukunft des Landes hat also die Größe von Baranawitschy. Und das ist noch nicht das Ende. Die Ironie liegt darin, dass dieselbe Regierung, die Belarussen verhaftet und verjagt, den Übrigen etwas vorjammert, dass die Nation der Belarussen aussterben würde und es Zeit sei, Kinder zu gebären. Aber wie soll man gebären, wenn man gleichzeitig von denselben Belarussen bekämpft wird, mit der Anklageschrift in der Hand? Ergebnis: ein Drittel Rückgang [der Geburten] in den letzten sieben Jahren.

Ein großer Teil derer, die in die Emigration gezwungen wurden, will ins Land zurückkehren. Niemand von ihnen hat sich diese Zukunft ausgesucht, niemand hatte geplant, sich ein neues Leben in der Emigration aufzubauen, viele leben auch nicht richtig, sondern existieren nur, haben das Leben auf Pause gestellt.~~~Все продолжается. Беларусов в Беларуси продолжают сажать, беларусы из Беларуси продолжают уезжать. За 2021-2022 годы из Беларуси в ЕС переехало от 143,6 тысячи до 170,9 тысячи человек. Нижний предел уехавших сопоставим с населением Оршанского района, а верхний — с количеством жителей города Барановичи, восьмым по величине в Беларуси, говорится в исследовании BEROC «Миграция из Беларуси в страны ЕС в 2021 и 2022 годах».

Масштаб трагедии для будущего страны – размером с целые Барановичи. И ведь это не предел. Ирония в том, что та самая власть, сажающая и выталкивающая беларусов из страны, сетует оставшимся, что беларусы, как нация, вымирают – пора рожать. Но как рожать, когда против тебя воюют такие же беларусы только с постановлением об обвинении в руках? Итог: минус треть за семь лет.

Вернуться в страну хотят многие из вынужденно уехавших. Никто из этих людей не выбирал себе такое будущее, никто не планировал строить жизнь в эмиграции, многие так и не живут в ней, а просто существуют, поставив жизнь на долгую паузу.[/bilingbox]

erschienen am 9. August 2023, Original

Gazeta.by: „Die Saat ist aufgegangen“

Der Journalist Wassil Weras sieht die Proteste als Fortführung der belarussischen Unabhängigkeitsbewegung, die mit der Ausrufung der Belarussischen Volksrepublik 1918 begonnen hat.

[bilingbox]In der aktuellen Situation ermöglichen es die Proteste von 2020, eine Trennlinie zwischen Regime und Gesellschaft zu ziehen. Hätte es die Proteste nicht gegeben, würde Belarus heute als vollwertiger Ko-Aggressor wahrgenommen. Mehr noch, de facto als Region Russlands, mit allen sich daraus ergebenden kurz- und langfristigen Folgen.

Durch den belarussischen Widerstand betrachten uns nun viele getrennt von der Gruppe, die das Land regiert (bei allen möglichen Vorbehalten). Und das ist der Faktor, der perspektivisch gesehen eine Schlüsselrolle für die Zukunft unserer Heimat spielen kann.

Das Jahr 2020 war für Belarus eine logische Fortführung von 1918 und 1991. Die Saat ist aufgegangen. Um die Früchte zu ernten, müssen noch viele Prüfungen bestanden werden. Dieser August und alles, was nach ihm geschieht – das ist der furchtbare, äußerst schmerzhafte, aber wohl unausweichliche und wichtigste Schritt auf dem Weg in die Freiheit.~~~Протесты трехлетней давности в сложившейся ситуации позволили провести разграничительную черту: между режимом и обществом. Не было бы их, Беларусь воспринималась бы как полноценный соагрессор. Более того, как де-факто регион России. Со всеми вытекающими отсюда краткосрочными и долгосрочными последствиями.

Но благодаря беларусскому Сопротивлению теперь нас многие рассматривают отдельно от правящей страной группировки (при всех возможных оговорках). И это тот фактор, который в перспективе способен сыграть ключевую роль при определении будущего Родины.

2020-й для Беларуси – логическое продолжение 1918-го и 1991-го. Семена дали всходы. Чтобы собрать урожай, предстоит еще через многое пройти. Тот август и все, что происходит после него – ужасный, крайне болезненный, но, видимо, неизбежный и важнейший этап на пути к свободе.[/bilingbox]

erschienen am 9. August 2023, Original

Radio Svaboda: Es droht eine stärkere Polarisierung

Der Politologe Waleri Karbalewitsch meint, dass die politische Ausrichtung der Opposition dazu führen wird, dass sich die belarussische Gesellschaft noch tiefer spaltet.

[bilingbox]Niemals zuvor war das Schicksal von Belarus so stark von äußeren Ereignissen abhängig. Die Eigenständigkeit des Landes im internationalen Kontext hat seit Beginn des Krieges stark abgenommen. Die Isolation wurde auch für den unpolitischen Bürger sichtbar (die Grenze zur EU ist halb geschlossen, Flugzeuge fliegen nicht mehr dorthin, die Sportler nehmen nicht an der Olympiade teil, keine belarussische Künstler beim Eurovision Song Contest usw.). Auch die Stationierung von Atomwaffen in Belarus hat nicht zu größerem politischen Gewicht geführt – eher im Gegenteil.

Die Staatsmacht unternimmt massive Versuche, die Herausbildung einer neuen (nichtsowjetischen) belarussischen Identität zu verhindern, indem sie diese als nazistisch bezeichnet. Der neuen Generation, die im unabhängigen Belarus aufgewachsen und sozialisiert ist, zwingen sie die Ideologie des Westrussentums auf. Die Erklärung des Vereinigten Übergangskabinetts, den Kurs in Richtung EU einzuschlagen, bedeutet eine Vertiefung der geopolitischen Spaltung in der belarussischen Gesellschaft.~~~Ніколі раней лёс Беларусі так істотна не залежаў ад вонкавых падзей. Міжнародная суб’ектнасьць краіны з пачаткам вайны моцна зьменшылася. Яе ізаляцыя стала відавочнай для апалітычнага абывацеля (мяжа з Эўропай напаўзачыненая, самалёты туды ня лётаюць, спартоўцы ў Алімпіядзе ня ўдзельнічаюць, беларускія выканаўцы на Эўрабачаньні не сьпяваюць, і інш.). І зьяўленьне ў Беларусі ядзернай зброі не прывяло да росту палітычнай вагі краіны — хутчэй, наадварот.

Улады робяць масіраваныя спробы спыніць фармаваньне новай (несавецкай) беларускай ідэнтычнасьці, абвяшчаючы яе нацысцкай. Новаму пакаленьню, якое вырасла і сацыялізавалася ў незалежнай Беларусі, навязваюць ідэалёгію заходнерусізму. Абвяшчэньне Аб’яднаным пераходным кабінэтам курсу на эўрапейскі выбар азначае паглыбленьне геапалітычнага расколу беларускага грамадзтва.[/bilingbox]

erschienen am 9. August 2023, Original

Zerkalo: „Enttäuschung und Angst dominieren“

Das System Lukaschenko habe immer noch Angst vor dem Widerstand der Belarussen, der 2020 zu den Protesten führte, meint der Soziologe Gennadi Korschunow.

[bilingbox]Die Konfrontation zwischen Staat und Gesellschaft bleibt bestehen. Die Regierung hat nichts unternommen, um diesen Konflikt auf konstruktive Weise zu lösen. Die Machthaber setzten, setzen und werden auch weiterhin nur auf gewaltsame Methoden setzen.

Michail Bedunkewitsch, stellvertretender Chef des GUBOPiK, sagte kürzlich in einem Interview, dass die Repressionen deshalb fortgesetzt werden, weil ansonsten der Widerstand wieder beginnt und sich die Belarussen wieder etwas ausdenken. Dieser These Bedunkewitschs stimme ich zu. Das Protestpotential ist aktuell erstickt, Enttäuschung und Angst dominieren, es fehlt eine Idee, was getan werden kann. Sobald sich aber eine Gelegenheit ergibt, wird sich die ganze Unzufriedenheit mit dem, was geschieht, entladen.~~~Противостояние государства и общества, которое было, осталось. На системном уровне власти не сделали ничего, чтобы оно разрешилось позитивным путем. Они использовали, используют и будут использовать только насильственные методы.

Недавно было интервью с [Михаилом] Бедункевичем, заместителем руководителя ГУБОПиК, о том, что репрессии будут продолжаться потому, что если их остановить, то начнется противодействие и белорусы опять что-то задумают. С этим тезисом Бедункевича я согласен. Протестный потенциал сейчас задушен, есть разочарование, страх, отсутствует понимание того, что можно сделать, но как только будет возможность, все недовольство тем, что происходит, будет выплеснуто.[/bilingbox]

erschienen am 9. August 2023, Original

Pozirk: „Tichanowskaja reagierte 2020 zu spät“

Der Journalist Alexander Klaskowski glaubt, dass die Proteste nicht zum Machtwechsel führten, weil die neue Opposition keinen klaren Plan hatte.

[bilingbox]Ja, Tichanowskaja ist auf beeindruckende Weise zum Symbol des Kampfes für einen Wandel geworden. Doch weder vor dem 9. August, noch nach den Wahlen, als hunderttausende Belarussen auf die Straßen strömten, hatten die Ehefrau des inhaftierten Bloggers und ihr Team einen klaren Plan, wie man mit der politischen Energie der erwachten Massen einen Machtwechsel herbeiführen könne.

Dieses Team hinkte auch danach mehrfach dem Lauf der Dinge hinterher und reagierte zu spät. Als beispielsweise im Oktober 2020 in Tichanowskajas Namen den Machthabern ein Ultimatum gestellt wurde, und damit ein landesweiter Streik ausgelöst werden sollte, befahl Lukaschenko, alle darin verwickelten Unternehmen „zurechtzustutzen“. Schon lange im Ausland schien Tichanowskajas Stab in der Illusion zu leben, dass die Proteste reanimiert werden könnten.

Hätte im August 2020 ein totaler Streik das Land lahmgelegt, hätte Lukaschenko sich vielleicht nicht halten können.~~~Да, в итоге Тихановская феноменальным образом стала символом борьбы за перемены. Но никакого внятного плана, что делать с политической энергией разбуженных масс, как направить ее на смену власти, ни перед 9 августа, ни после президентских выборов, когда сотни тысяч белорусов вывалили на улицы, у жены посаженного в тюрьму блогера и ее команды не было.

Эта команда потом еще не раз отставала от хода событий, опаздывала. Например, когда от имени Тихановской в октябре 2020-го властям выдвинули ультиматум, попытались инспирировать общенациональную забастовку, после чего Лукашенко велел "вырезать" засветившийся в ней бизнес. Долгое время уже за рубежом штаб Тихановской жил, кажется, иллюзией, что можно реанимировать протесты.

Вот если бы в августе 2020-го тотальная стачка парализовала страну, то Лукашенко мог бы и не удержаться.[/bilingbox]

erschienen am 9. August 2023, Original

Übersetzungen: Tina Wünschmann

Weitere Themen

Die belarussische Diaspora: Erneuerte Solidarität

Bystro #38: Proteste in Belarus 2020. Was ist vom Widerstand geblieben?