Melitopol im Süden der Ukraine fiel schon im Februar 2022 unter russische Kontrolle. Seitdem wurde die Stadt zur Hochburg des ukrainischen Widerstandes gegen die Besatzer. Und gleichzeitig, wie iStories berichtet, zum „größten Gefängnis Europas“, wo Russland hunderte Zivilisten entführt und foltert. Polina Ushwak hat mit Menschen gesprochen, die Opfer dieses Terrors wurden.

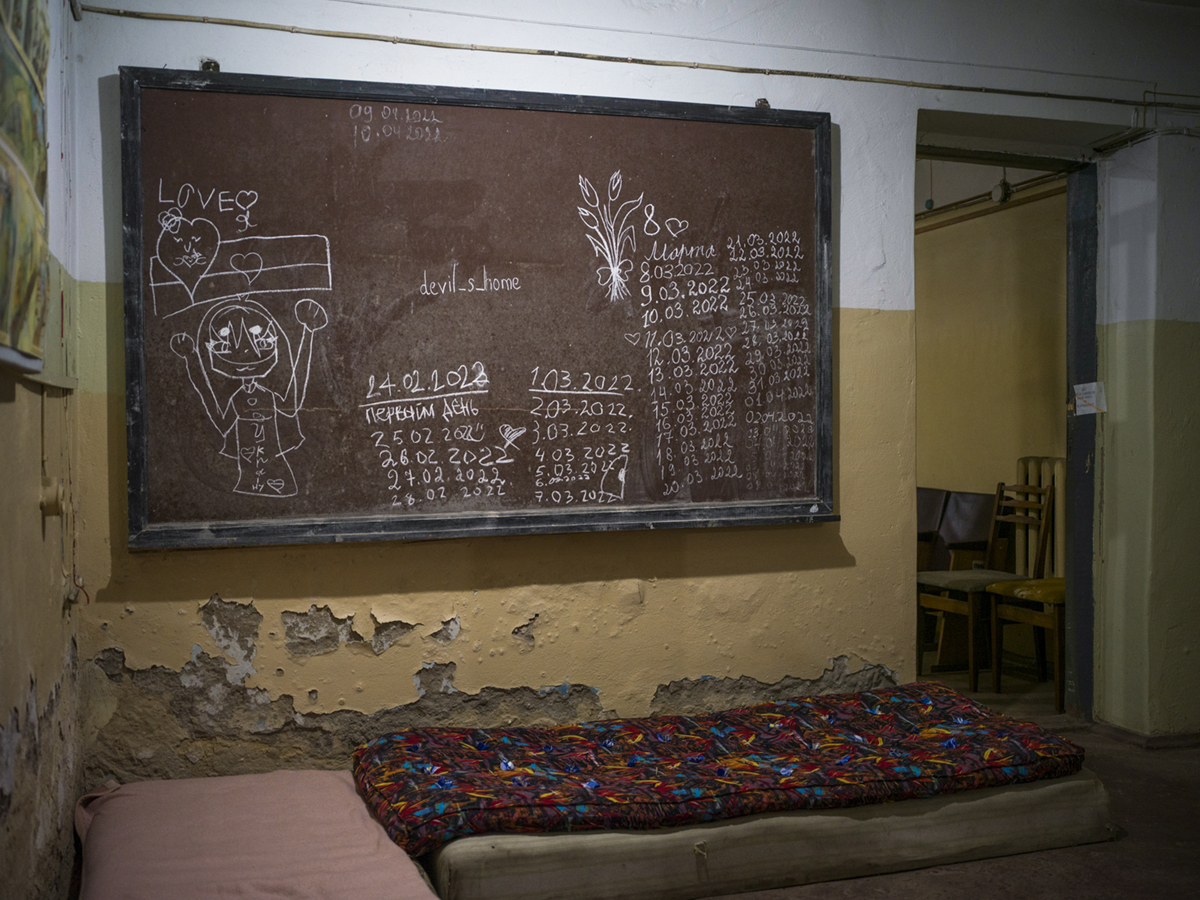

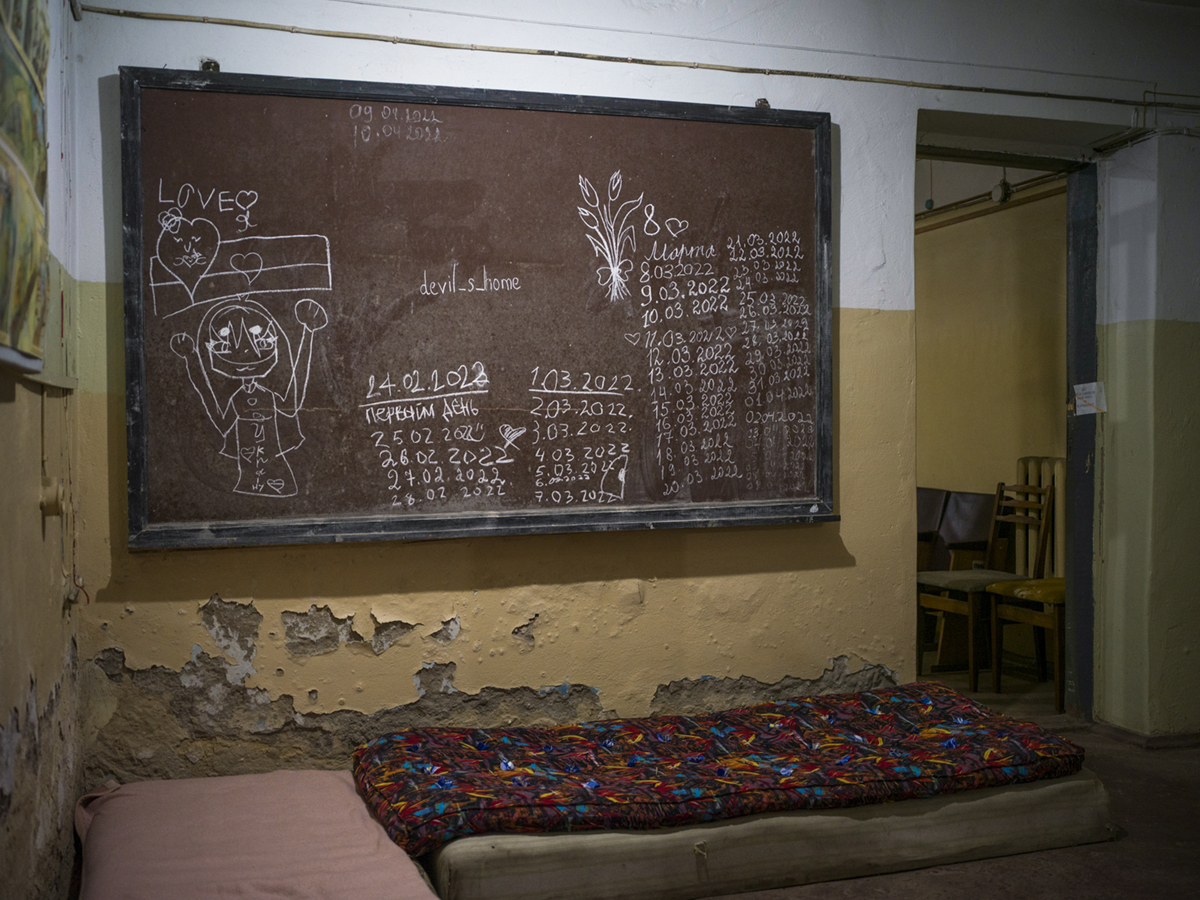

„Mama, ich war in der Hölle“ – die Videoreportage zum Material von iStories mit englischen Untertiteln

Bereits am 25. Februar 2022 kam die russische Armee nach Melitopol. In den ersten Tagen beschimpften die Stadtbewohner die Besatzer, forderten sie auf, ihr Staatsgebiet zu verlassen. „In der ersten Woche reagierten sie [die russischen Soldaten] zurückhaltend, vermieden den Kontakt. Wenn die Leute sie fragten: ‚Was wollt ihr hier? Haut ab!‘ senkten sie den Blick und schauten weg. Erst später, als sie sich ein bisschen eingelebt hatten, zeigten sie Zähne – sie errichteten Kommandanturen und Foltergefängnisse. Immer mehr Menschen verschwanden …“, erinnert sich der 29-jährige Maxim Iwanow, ein Landschaftsdesigner aus Melitopol.

„Umerziehung“ mit dem Gummiknüppel

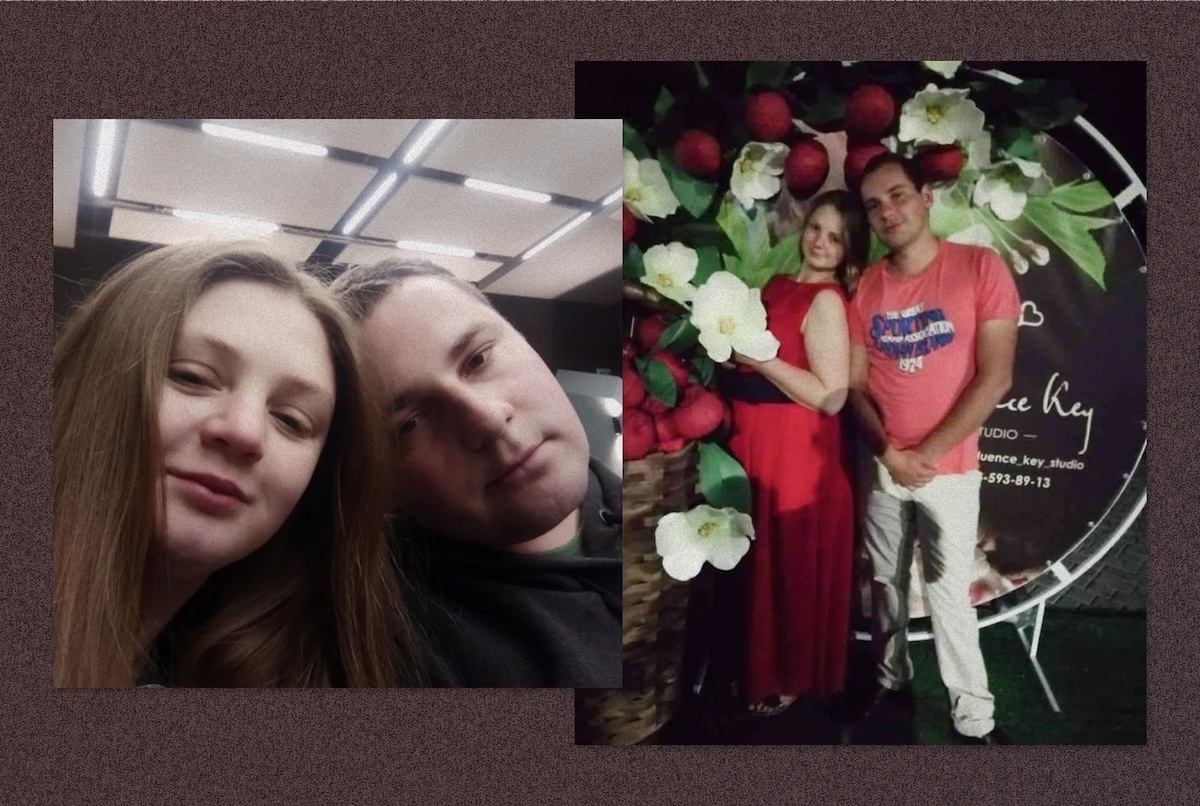

Zum ersten Mal wurden Maxim und seine Freundin Tatjana Bech Anfang April entführt. „Ich hatte eine kleine [ukrainische] Flagge bei mir. Als ein Panzer an uns vorbeifuhr, habe ich sie aus der Tasche gezogen und gerufen: ‚Verpisst euch aus unserem Land.‘ Der Panzer hielt an, und mich umzingelten an die zehn Männer, sie schmissen die Flagge auf den Boden und trampelten darauf herum. Dann sagten sie: ‚Ihr kommt jetzt mit zur Umerziehung.‘“

Maxim und Tatjana mussten die Nacht in der Kommandantur verbringen. Da waren auch andere, die wegen einer proukrainischen Haltung oder Verstoß gegen die Ausgangssperre festgehalten wurden. „Sie [die russischen Soldaten] haben gesagt: ‚Du hast doch Ruhm der Ukraine gerufen? Ruf jetzt Ruhm für Russland!‘ Ich habe geantwortet, dass ich so einen Scheiß nicht rufen werde. Da haben sie mit Gummiknüppeln auf mich eingeschlagen. Damals kamen mir diese Schläge heftig vor.“ Am nächsten Tag mussten Maxim und Tatjana unterschreiben, dass sie keinerlei Beschwerden hätten, und durften gehen.

Erst wurden vor allem Leute aus den einheimischen Behörden entführt. Später dann Lehrkräfte, die weiter nach ukrainischen Standards unterrichteten

Im März häuften sich solche Entführungen. Ein Notfalltelefon wurde eingerichtet (Entführt in Melitopol). Dort konnte man anrufen, wenn ein Angehöriger entführt wurde. Man wurde beraten, was man tun und welche Behörden man informieren soll. Außerdem erhielt man psychologischen Beistand.

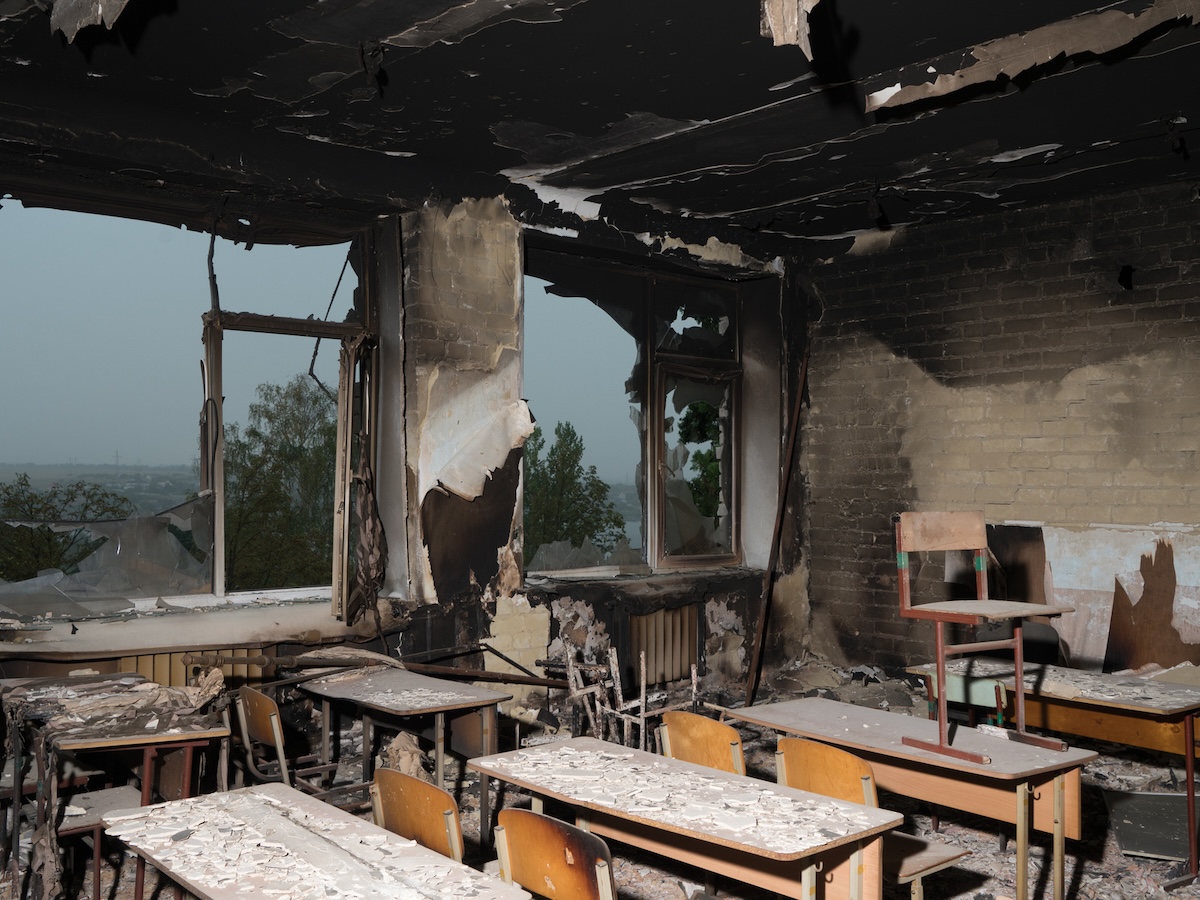

Natalja, eine Mitarbeiterin des Call-Centers, erzählt, kurz nach der Besatzung seien vor allem Leute aus den einheimischen Verwaltungsbehörden entführt worden. Zum Herbst hin, als die Besatzungsmacht einen russischen Lehrplan vorschreiben wollte, begannen die Entführungen von Schulleitungen und Lehrkräften, die weiter nach ukrainischen Standards unterrichteten. „Dann kamen die Bauern dran. Es gab auch eine Phase, in der sehr viele Veteranen der ATO [Antiterroristische Operation, wie der Krieg im Donbass von 2014 bis 2018 genannt wurde, ab 2018 hieß er ,Operation der vereinten Kräfte‘ – iStories] entführt wurden“, erzählt Natalja. „Und viele Geschäftsleute, um Lösegeld zu erpressen.“

Seit Ausbruch des vollumfänglichen Angriffskriegs verzeichnen Mitarbeitende des Notfalltelefons 311 Entführungen, 107 Menschen sind nach wie vor in Geiselhaft, zu 56 Personen liegen keine Informationen vor. Nach Einschätzung der Mitarbeitenden des Notfalltelefons Entführt in Melitopol ist die Dunkelziffer der Entführungen dreimal so hoch.

500.000 Rubel für Denunzianten

Am Morgen des 22. August verließen Maxim Iwanow, der wegen der ukrainischen Flagge „zur Umerziehung“ festgenommen worden war, und seine Freundin Tatjana ihre Wohnung. Sie wollten zum Tag der Unabhängigkeit der Ukraine (24. August) Flyer kleben, doch sie schafften nur ein paar wenige. „Dann kam die sogenannte Polizei. Sie durchsuchten uns und fanden die Flyer, und außerdem noch Nachrichten auf meinem Handy an einen Menschen, dem ich Koordinaten [von russischem Militärgerät] übermittelt hatte.“ Sie warfen Maxim zu Boden, fesselten ihn und steckten ihn in den Kofferraum. So wurden Tatjana und er zum zweiten Mal festgenommen und auf das Polizeirevier in der Tschernyschewski-Straße gebracht.

Tatjana ist sich sicher, dass ein Einheimischer sie denunziert hat. „Die Leute bekommen Geld dafür, dass sie es gleich per Anruf melden, wenn sie etwas sehen. Diesmal haben wir mit der Klebeaktion im Stadtzentrum angefangen. Sobald wir bei den Wohnhäusern waren, war fünf Minuten später die Polizei da – jemand hatte uns verpetzt.“

In manchen Bezirken hat die Besatzungsmacht eigene Telegram-Bots eingerichtet, wo jeder Informationen über „Saboteure“ hochladen kann. Bei einer Festnahme der beschuldigten Person soll der Denunziant angeblich 500.000 Rubel [etwa 5200 Euro – dek] bekommen.

„Ich habe die Koordinaten von Truppenbewegungen und Militärgerät in Melitopol und Umgebung bei einem Chat-Bot hochgeladen. Das war sehr riskant, aber ich wollte diese Dämonen aus unserer Stadt verbannen und weiß, dass das richtig war …“, erzählt Maxim.

Schon beim ersten Verhör wurde er auf dem Polizeirevier geschlagen, ihm wurden mehrere Rippen gebrochen. Sie sind auch ein Jahr später noch nicht verheilt. Am nächsten Tag wurde er zu den Garagen unter der Brücke nach Nowy Melitopol gebracht und abermals brutal zusammengeschlagen.

Du krepierst hier und keiner kriegt es mit

„Sack über den Kopf und raus. Sie schubsen mich, ich falle. Sie schlagen mit einer Eisenstange und irgendwelchen Stöcken auf mich ein. Auf die Brust, auf den Rücken. Dann stülpen sie mir einen Eimer über den Kopf und hämmern darauf ein. Ich fiel immer wieder hin, verlor mehrmals das Bewusstsein. Ich habe nichts mehr gespürt. Später sah ich, dass meine großen Zehen gebrochen waren, das musste beim Hinfallen passiert sein. Sie konnten mich jeden Moment umbringen. Ich habe gefragt, ob ich meine Eltern anrufen kann, um mich zu verabschieden. Vergiss es, hieß es, du krepierst hier und keiner kriegt es mit. Dann brachten sie mich in eine Garage und ließen mich dort zurück. Ich öffnete die Augen: Das Blut rann nur so an mir herunter, es war überall“, erinnert sich Maxim Iwanow.

Am nächsten Tag gingen die Misshandlungen weiter. „Es war immer das Gleiche. Ich stand da mit dem Gesicht zur Wand, sie kamen rein und schlugen mir von hinten auf die Rippen, richtig heftig, und auf den Nacken.“ Am fünften Tag wurden Maxim und andere Gefangene zum Duschen nach draußen gebracht. „Da war nur ein Wasserschlauch. Aber wir haben uns gefreut, wir hatten uns so lange nicht gewaschen. Ich zog mich aus, da fingen die Aufseher an zu tuscheln, dann sagte einer: ‚Der ist fertig, nehmt ihn mit.‘ Wahrscheinlich haben sie gesehen, dass mein Rücken und meine Rippen komplett schwarzblau waren, und entschieden, dass es reicht.“

Alles „ganz zivilisiert“?

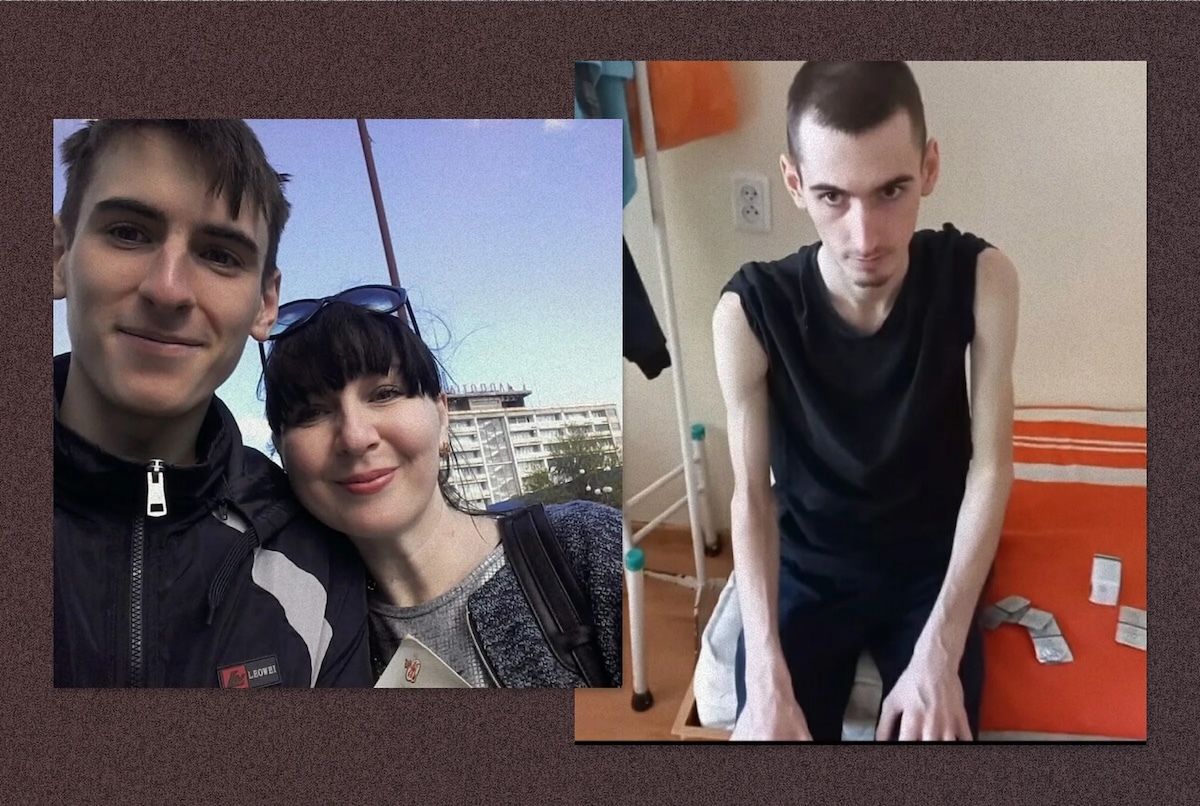

Vor dem Krieg lebte der 23-jährige Leonid Popow bei seiner Mutter in der Oblast Poltawa. Ende 2021 kam er nach Melitopol, um mit seinem Vater Neujahr zu feiern, bei Kriegsbeginn war er immer noch dort. Von den ersten Tagen der Besatzung an führte er Tagebuch, er notierte alles, was er sah: dass ständig Schüsse zu hören waren; dass die Leute durchdrehten und Lebensmittelläden plünderten, dass er einen erschossenen Mann auf der Straße liegen sah. Seine Mutter Anna flehte Leonid immerzu an, sich evakuieren zu lassen, solange es noch gehe, aber er wollte nicht. „Nein, Mama, gerade jetzt, wenn in der Stadt so etwas passiert, gehe ich nicht weg. Ich werde hier gebraucht“, antwortete er. Anna erzählt, sie habe ihrem Sohn Geld für den Lebensunterhalt geschickt, mit dem er Bedürftige in Melitopol und Geflüchtete aus Mariupol unterstützte.

Im Mai 2022 wurde Leonid zum ersten Mal entführt. Er verließ das Haus, um ein Schawarma zu kaufen, da wurde er in ein Auto gezerrt und in eine Kommandantur gebracht. Dort kam er erst nach drei Tagen wieder raus. Seiner Mutter erzählte er nicht, was in diesen drei Tagen geschah. Dass ihr Sohn gefoltert wurde, erfuhr sie erst von ihrem Ex-Mann. „Betrunkene Kadyrowzy haben ihn an der Wand fixiert, sie haben gelacht und mit Messern nach ihm geworfen, ihn mit Stromschlägen gequält. Er weiß bis heute nicht, warum sie ihn entführt haben. Vor der Freilassung haben sie ihm seinen Pass weggenommen und gesagt, er soll sich einen russischen besorgen – das hat er alles seinem Vater erzählt“, sagt Anna.

Auch Leonids jüngerer Bruder Jaroslaw blieb nicht von den massenhaften Entführungen verschont. Als im Mai 2022 alle Handynetze der Stadt darniederlagen, ging er – wie viele andere – nach der Sperrstunde noch raus, um ein Signal zu suchen. Alle wurden festgenommen und auf eine Kommandantur gebracht. Anna erzählt, ihr Sohn sei mit etwa 30 Personen in einer sehr engen Zelle gewesen.

Wenn ihr ihm nicht das Maul stopft, knallen wir euch alle ab

Laut Jaroslaw sei darunter ein psychisch kranker oder betrunkener Mann gewesen. Er habe die ganze Zeit geschrien und Radau gemacht. „Die Soldaten sagten: ,Wenn ihr ihm nicht das Maul stopft, knallen wir euch alle ab wie junge Katzen.‘ Da haben die Leute Angst bekommen, haben zu mehreren auf den Mann eingeprügelt. Als er trotzdem weiter schrie, haben sie angefangen ihn zu würgen, damit er aufhört. Bis er tot war. Ich habe meinen Sohn gefragt: Und was hast du gemacht? Er sagte, er habe sich weggedreht, mit dem Finger in der Mauer gepult und zum ersten Mal in seinem Leben gebetet“, erzählt Anna die Erinnerungen ihres Sohnes nach.

Auch nach seiner ersten Entführung und der Folter mit Stromschlägen weigerte sich Leonid Popow, Melitopol zu verlassen. Er verbrachte ein Jahr in der besetzten Stadt und war erst im April 2023 bereit, sich von freiwilligen Helfern rausbringen zu lassen. Doch zwei Tage vor der geplanten Abreise verschwand er.

Bei der Polizei, an die Leonids Vater sich wandte, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben, sagte man ihm, dass sein Sohn höchstwahrscheinlich von Soldaten mitgenommen worden sei. „Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist nur so ein Kontrollverfahren, sie halten ihn zwei Wochen fest und lassen ihn wieder laufen. Alles ist gut, machen Sie sich keine Sorge, alles läuft ganz zivilisiert“, erzählt Anna die Worte ihres Ex-Mannes nach. „Das ist ja deren Lieblingssatz: Alles ganz zivilisiert“, kommentiert sie.

Drei Monate nach der Entführung brachten Soldaten Leonid mit akuter Unterernährung ins Krankenhaus

Leonid kam nicht frei – nicht nach zwei Wochen und auch nicht nach zwei Monaten. Vertreter der zivilen und der Militärpolizei setzten sich mit seinen Eltern in Verbindung und versprachen, ihn zu finden. Aber Anna erfuhr erst von einem anderen Entführten, der mit Leonid in einer Zelle gewesen war, was mit ihrem Sohn passiert ist.

„Im Juni hat ein Mann Leonids Vater angerufen und gesagt, er sei mit unserem Sohn im Keller einer Kommandantur festgehalten worden. Er sagte, dass es Leonid sehr schlecht geht. Er liege da und bewege sich nicht, sei völlig abgemagert und flüstere ständig: ‚Ich hab Hunger.‘ Er erzählte, dass sie dort nur alle zwei, drei Tage ein bisschen Wasser kriegen. Essen bekommen sie auch nicht jeden Tag und immer nur sehr wenig. Außerdem sei das Zeug ungenießbar, schlimmer als Hundefutter. Und sie würden geschlagen.“

Anna befürchtete, dass sich die psychische Erkrankung ihres Sohnes in Geiselhaft verschlimmern könnte. Mit 17 wurde bei Leonid Schizophrenie festgestellt. Dank einer Therapie konnte eine Remission erreicht werden, doch die Ärzte warnten Anna, dass sich Leonids Zustand bei starkem Stress verschlechtern und er auf die intellektuellen Fähigkeiten eines Zehnjährigen zurückfallen könnte.

In Geiselhaft wurde Leonids Gesundheitszustand kritisch. Drei Monate nach der Entführung brachten ihn Soldaten mit akuter Unterernährung ins Krankenhaus: Bei einer Größe von 1,95 m wog er nur noch 40 Kilo.

Während des Krankenhausaufenthaltes gelang es Leonid, vom Handy seines Zimmernachbarn ein paar Nachrichten an seine Mutter zu schicken. „Ich hatte in der Zelle solche Angst vor dem Einschlafen. Angst, dass sie wiederkommen und mich würgen, zu Tode quälen. Durst hatte ich auch so sehr, sie gaben uns nichts zu trinken. Und Hunger. Außerdem haben sie mich heftig geschlagen. So fest, dass ich vier Tage lang nicht auf die Toilette konnte. Weswegen, Mama? Vielleicht weißt du, was ich getan habe?“, schrieb er an seine Mutter.

Gegen Leonid wurde nie eine offizielle Anklage erhoben. Seinem Vater wurde nur mündlich mitgeteilt, Leonid sei festgenommen worden, weil er Militärtechnik fotografiert und Kontakt zur ukrainischen Armee gehabt habe. Beweise wurden dafür keine geliefert.

Mit einer Tüte über dem Kopf und Elektroden am Arm

Anhand von Gesprächen mit Menschen, die Entführungen und Folter überlebt haben, und mit Angehörigen von Menschen, die immer noch in Gefangenschaft sind, konnten wir fünf Adressen ausmachen, wo man die Entführten festhält.

Meistens kommen sie in die Kommandanturen. Eine befindet sich in einem ehemaligen Gebäude der Verkehrspolizei auf der Alexejewa-Straße 26, eine andere auf der Tschernischewski-Straße 37, in einer ehemaligen Polizeidienststelle für den Kampf gegen organisierte Kriminalität.

Leonid Popow wurde auf der Alexejewa-Straße festgehalten, bis er akut unterernährt war. Das Gebäude der Verkehrspolizei ist überhaupt nicht als Haftanstalt geeignet.

Die Räume, in denen verhört und gefoltert wird, befinden sich direkt neben den Zellen. Deswegen können die Gefangenen hören, wie andere gefoltert werden. Die schlimmste Folter kommt zum Einsatz, wenn jemand in der ukrainischen Armee gekämpft hat oder der Weitergabe von Koordinaten verdächtigt wird.

Das Wasser hat so gestunken, dass ich es nicht trinken konnte

Bei seiner ersten, dreitägigen Entführung hielt man Leonid in der Tschenyschewski-Straße fest. Dorthin kamen auch Maxim und Tatjana. Maxim wurde am Folgetag in die Garagen unter der Brücke nach Nowy Melitopol verschleppt, wo er weiter misshandelt wurde. Tatjana wurde durchsucht, sechs Stunden lang verhört und dann in einen Container im Innenhof der Kommandantur gesperrt. „Da war ein Parkplatz, auf dem ein Container stand, wie für Frachtschiffe. Ohne Fenster, eine Tür war hineingesägt, die abgeschlossen werden konnte. Es war August – tagsüber unerträglich heiß und nachts sehr kalt. Da drin gab es zwei Bänke und einen Hocker. Auch Wasser stand da, aber es hat so gestunken, dass ich es nicht trinken konnte. In den ersten Tagen bekam ich nichts zu essen. Später brachte mir irgendein Koch was. Auf die Toilette durfte ich nur zwei Mal am Tag, aber das war unmöglich. Ich fand einen kleinen Eimer und machte da rein, das kippte ich ihnen später am Eingang vor die Füße.“

Nach dem Container und den Misshandlungen wurden Maxim und Tatjana auf das Polizeirevier in der Getmanskaja-Straße gebracht. Dort saßen sie in verschiedenen Zellen. Tatjana wurde in Ruhe gelassen, aber Maxim wurde auch hier schwer misshandelt.

Sie machen den Strom erst aus, wenn ich nicht mehr schreie, sondern wegkippe

„Zwei Männer kommen rein. Tüte übern Kopf, die sie mit Klebeband so umwickeln, dass ich kaum Luft bekomme. Ich soll mich auf den Boden setzen, sagen sie. Dann spüre ich, wie sie mir Zangen an die Zehen machen, wie so Klemmen …“, erzählt Maxim. „Mittlerweile kann ich ruhig darüber reden. Aber sobald ich es mir wieder bildlich vorstelle … Sie verpassen mir Stromschläge, ich schreie. Sie fragen mich nach dem ukrainischen Sicherheitsdienst, nach Soldaten, nach der Polizei. Ich sage ihnen, ich kenne niemanden, ich habe ja nicht einmal Kontakt zur Polizei, mit dem SBU hatte ich überhaupt noch nie zu tun. Aber die meinen: ‚Du lügst!‘ Sie verpassen mir Stromschläge, zwanzig Minuten lang. Lassen den Strom sieben Sekunden laufen und machen erst aus, wenn ich nicht mehr schreie, sondern wegkippe. Ein paar Sekunden später wieder.“

Um den Lärm zu übertönen, schalteten die Folterer von 8 bis 22 Uhr laute Musik ein, wie uns alle erzählten, die die Folter erlebt haben. Maxim erinnert sich, dass die russische Nationalhymne dabei war, und viel „suizidales Zeug“, Songs über den Tod, aber auch russische Pop- und Rockmusik: Gasmanow, Morgenshtern, Instasamka, Korol i Schut, Aria. Es war auch der Song Das geht vorbei von Pornofilmy dabei, darin heißt es:

„Mit einer Tüte überm Kopf

und Elektroden am Arm

sitzt mein Russland im Knast

aber glaub mir: Das geht vorbei!“

Inoffizieller Clip zum Song Das geht vorbei der seit 2022 im Exil lebenden Punkband Pornofilmy

„Seltsam, dass sie das dort gespielt haben“, wundert sich Maxim. „Aber uns tat es gut, es gab Hoffnung, dass der, der die Playlist zusammenstellte, noch nicht völlig hinüber war.“

Ganz konnte die Musik die Schreie der gefolterten Häftlinge dennoch nicht übertönen. „Es gab Tage, an denen es still war, aber die meiste Zeit wurde irgendwo gefoltert. Man hörte, wie jemand geprügelt wurde. Hörte Schreie. Manchmal schrie jemand ‚Hilfe, Gnade, es reicht, bitte‘, manchmal war es einfach nur ein langes: ‚A-a-a-a‘“, beschreibt Maxim die Zustände in den Zellen.

Manche Häftlinge hielten es nicht aus und begingen Suizid. „Der Wärter schaute in die Zelle, griff zum Handy und meldete nur, es habe sich einer die Pulsadern aufgeschlitzt. Danach hörte man, wie sie den Leichnam verpacken und in irgendetwas einwickeln“, erinnert sich Maxim an einen solchen Fall. Von Suiziden erzählten uns auch andere Entführte.

Die Militärs haben das Sagen

In der besetzten Stadt existieren weiterhin eine Staatsanwaltschaft, ein Ermittlungskomitee und die Polizei. Aber in Wirklichkeit haben allein die Militärs das Sagen.

Als Leonid im Krankenhaus lag, rief jemand vom Ermittlungskomitee seinen Vater an und sagte, gegen Leonid gebe es kein laufendes Verfahren, er könne seinen Sohn abholen. „Ich habe mich so gefreut! Er ist frei! Ich habe schon einen Fahrer gesucht, um zu ihm nach Melitopol zu kommen“, erinnert sich Leonids Mutter an ihre damaligen Gefühle. Die Freude währte nicht lange.

Leonids Vater brachte ihn nach Hause. Aber kaum waren sie aus dem Wagen gestiegen, hielt ein schwarzer Niva mit getönten Scheiben neben ihnen. Ein Soldat stieg aus – es war derjenige, der Leonid in der Kommandantur das Essen gebracht hatte – und sagte, niemand habe ihn freigelassen. „Er hielt ihm die Tüte hin und sagte, so laufe das nun mal. Leonid hat sie sich selbst über den Kopf gezogen“, erzählt Leonids Vater von der dritten Entführung.

Beim Ermittlungskomitee sagte man Leonids Eltern, man habe keinen Einfluss auf das Militär. „Bei uns laufen Untersuchungen, um seinen Aufenthaltsort festzustellen. Bei uns ist er nicht. Wenden Sie sich an die Militär-Kommandantur. Wir haben das auch schon getan, aber wir können Ihnen die Antwort nicht mitteilen – Ermittlungsgeheimnis“, sagte die Ermittlerin, die für Leonid Popows Fall zuständig ist.

Nicht nur russische Soldaten

Doch an dem System der Entführungen sind nicht nur russische Soldaten beteiligt. Nach ihrer Freilassung konnte Tatjana Bech den Ermittler Alexander Kowalenko identifizieren. Er hatte ihr erstes Verhör geführt. Vor dem Krieg war er in Melitopol bei der ukrainischen Polizei gewesen.

Nach Leonids Entführung nahmen drei Männer Kontakt zu seinen Eltern auf. Der erste sagte, er sei ein Ermittler von der zivilen Polizei. Er stellte sich nicht vor, sondern sagte: „Schreiben Sie einfach Fox.“

Später rief Leonids Vater jemand an, der stellte sich als Militärpolizist vor und schlug ein Treffen vor. Er sagte, Leonid gehe es gut, er bekomme zu essen und werde nicht misshandelt, festgenommen habe man ihn, weil er Militärgerät fotografiert habe. Wir fanden heraus, dass es sich bei dem Anrufer um Igor Kara handelte, einen ehemaligen Ermittler aus Mariupol. Als wir ihn anriefen, stritt er zunächst ab, Leonid Popow zu kennen, später gab er zu, mit dessen Vater gesprochen zu haben. Dann verwies er auf das Ermittlungskomitee: „Dort ist er vermisst gemeldet. Das Ermittlungskomitee kümmert sich um die Suche.“

Der dritte Mann, zu dem Leonids Eltern nach seiner Entführung Kontakt hatten, war ebenfalls von der Militärpolizei und hieß Lew. Anfangs gab er vor, nach Leonid zu suchen. Aber als Leonids Eltern von einem anderen ehemaligen Häftling erfuhren, dass sich ihr Sohn in der Kommandantur befindet, erklärte Lew sich bereit, Lebensmittel zu überbringen. Er war es auch, der Leonid abholte, als er zum dritten und letzten Mal entführt wurde. Mittlerweile haben alle drei Männer Annas Nummer blockiert und den Kontakt abgebrochen.

Ich kroch auf allen vieren und pinkelte Blut

Maxim und Tanja wurden nach der Folter gezwungen, bei einem Propagandavideo über ein Attentat auf Jewgeni Balizki mitzumachen, den Vorsitzenden der Besatzungsverwaltung der Oblast Saporishshja. Kurz danach wurde Tatjana freigelassen. Maxim wurde noch einen weiteren Monat misshandelt. Nach zwei Monaten Gefangenschaft und Misshandlung war Maxims Zustand kritisch. „Ich konnte nicht mehr richtig gehen, ich kroch auf allen vieren und pinkelte Blut“, erinnert er sich. Ende Oktober 2022 wurde er auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet deportiert – unter der Bedingung, dass er den Russen von dort per Telegram Koordinaten der ukrainischen Armee durchgibt. Der Ermittler hatte den Namen eines Telegram-Kanals auf einen Zettel geschrieben und ihn Maxim in die Hosentasche gesteckt.

Zu Fuß bis zum ukrainischen Kontrollposten

Man brachte Maxim bis Wassiljewka, zum letzten Kontrollposten auf besetztem Gebiet. Damals konnte man von dort noch zum ukrainisch kontrollierten Teil der Oblast Saporishshja gelangen – mittlerweile haben die Russen diesen Weg blockiert.

„Sie haben vor der Kamera ein Urteil gesprochen, dass ich in Melitopol eine Persona non grata sei“, erinnert sich Maxim. „Danach lief ich 40 Kilometer zu Fuß von Wassiljewka bis [zum ukrainischen Kontrollposten in] Kamenskoje. Es war die Hölle. Kamenskoje ist eine Grauzone, da sind auf einem Hügel unsere Jungs, und auf dem nächsten diese Wichser. Und ständig wird geschossen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte irgendwo klopfen und fragen, ob ich übernachten könnte, aber das Dorf war tot, die Häuser zerstört. Ich fand eine verlassene Tankstelle und verbrachte die Nacht dort. Es war kalt – Ende Oktober. Raureif überall, meine Füße waren Eiszapfen. Ich fand ein Stück Glaswolle und deckte sie damit zu. Und ständig Schüsse. Es schlägt irgendwo neben mir ein, und ich höre die Erde herunterprasseln. Ich dachte schon, diese Tankstelle würde mein Grab.“

Ich habe die ukrainische Flagge gesehen und bin auf die Knie gefallen

Bei Sonnenaufgang erreichte Maxim einen Kontrollposten. „Ich habe die ukrainische Flagge gesehen und bin auf die Knie gefallen – ich hätte weinen können. Ich dachte, sie bringen mich gleich um, weil ich keine Papiere bei mir habe. Aber unsere Jungs haben mir etwas zu essen gegeben, mir Kaffee eingeschenkt und mich beruhigt. Es kamen ein paar Polizisten, sie brachten mich nach Saporishshja. Nach allem, was ich durchgemacht hatte, fühlte ich gar nichts mehr. Ich konnte nicht glauben, dass das alles wahr war: dass ich die Sonne sehe, frische Luft atme und nicht beim kleinsten Geräusch zusammenzucken muss.“

Tatjana war schon einen Monat vorher ausgewiesen worden. Heute lebt sie mit Maxim in Saporishshja. Sie arbeitet in einer Fabrik, Maxim kann noch nicht arbeiten, weil er von der Folter zu viele Verletzungen davongetragen hat, und nicht nur körperliche. „Es ist fast ein Jahr her, aber für mich fühlt es sich an wie eine Woche“, sagt Maxim. „Bei der kleinsten Beugung nach vorn habe ich furchtbare Schmerzen, denn mit den Rippen ist es leider nicht so wie mit einem Bein, man kann sie nicht eingipsen, deswegen weiß ich gar nicht, wie sie zusammengewachsen sind. Meine Zehen sind falsch zusammengewachsen. Ich habe oft Albträume. Früher kannte ich so etwas nicht. Je länger die Ereignisse zurückliegen, desto häufiger erinnert mich mein Unterbewusstsein daran … Viele glauben mir bis heute nicht, sie sagen: Was für eine Folter denn im 21. Jahrhundert? Aber ich habe es erlebt, genau wie tausend andere Männer und Frauen, und es passiert auch heute noch.“

Den Erlass zur „Ausweisung von Bürgern, die an Terrorakten beteiligt waren“ hat der Verwaltungsvorsitzende der besetzten Oblast Saporishshja im Juli 2022 unterschrieben. Die Verwaltung stufte die Deportation als „die humanste Strafmaßnahme“ ein. Die Vorgangsweise wurde gefilmt: Den Folteropfern mit Säcken über dem Kopf wurden ihre „Urteile“ verlesen und anschließend befohlen, zum ukrainischen Kontrollposten zu laufen, der sich mehrere Dutzend Kilometer entfernt befand. Vielen bekamen ihre Ausweispapiere nicht zurück. Die letzte uns bekannte Ausweisung war im Januar 2023, seitdem wurden keine entführten Menschen mehr aus der Stadt gelassen.

Anna Machno weiß nicht, wo ihr Sohn ist und was mit ihm passiert ist. Seit seiner letzten Entführung sind fünf Monate vergangen. Beim russischen Verteidigungsministerium behauptet man, Leonid sei nie von russischen Soldaten festgenommen worden. Das Ermittlungskomitee in Melitopol führt Scheinermittlungen durch, obwohl eindeutige Beweise vorliegen, dass Leonid entführt und gefoltert wurde. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa lässt Leonids Mutter bereits seit zwei Monaten auf Antwort warten.

Weitere Themen

„Rundherum lagen Menschen in Blutlachen“

„Ich soll dich mit allen Mitteln brechen“