Am 18. September 2016 wird in Russland die Staatsduma gewählt, das Unterhaus des russischen Parlaments. Aber was heißt „wählen” in Russland? dekoder gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen:

DIE DUMA

1. Was überhaupt ist die Duma?

2. Was macht die Duma eigentlich? Entscheidet Putin nicht eh alles selbst?

3. Warum wird die Duma als „durchgedrehter Drucker“ bezeichnet?

DIE WAHL

1. Steht das Ergebnis der Wahl nicht sowieso schon fest?

2. Warum geht dann überhaupt jemand wählen?

3. Was haben Karusselle, Reigen und Kreuzfahrten mit den Wahlen zu tun?

4. Wieso wird der ehemalige Vorsitzende der Wahlkommission Wladimir Tschurow auch „Zauberer“ genannt?

5. Es gibt 2016 doch einige Neuerungen im Wahlmodus. Machen diese die Wahl nicht auch demokratischer?

6. Nach der letzten Wahl gab es 2011/12 heftige Proteste. Ist damit in diesem Jahr wieder zu rechnen?

7. Wenn es ihr angeblich doch nur darum geht, an der Macht zu bleiben, warum führt die Regierung dann Wahlen durch?

8. Warum gilt Einiges Russland als Machtpartei, obwohl Putin gar kein Mitglied ist?

9. Gibt es denn eine richtige Opposition in Russland?

10. Was gehen uns im Westen die Wahlen in Russland an?

DIE DUMA

1. Was überhaupt ist die Duma?

Die Staatsduma ist das Unterhaus des russischen Parlaments, sie ist also mit dem Deutschen Bundestag vergleichbar. Die 450 Abgeordneten, die im Gebäude am Ochotny Rjad im Herzen Moskaus arbeiten, dürfen offiziell ansonsten ausschließlich wissenschaftlichen oder künstlerischen Tätigkeiten nachgehen. Sie werden in der kommenden Legislaturperiode alle Gesetzesentwürfe – die sowohl von ihnen selbst als auch von anderen Staatsinstanzen eingebracht werden – besprechen, redigieren, annehmen oder ablehnen.

Allerdings gehört die Duma zu denjenigen politischen Institutionen, die am wenigsten Vertrauen im Volk genießen. An manchen Tagen scheint die Duma nur zur Hälfte besetzt, und viele Abgeordnete stimmen für ihre fehlenden Kollegen ab. Auch die Tatsache, dass viele Millionäre im Parlament sitzen, dürfte zum schlechten Ruf der Duma beitragen.

Es ist also denkbar, dass die bisherige kleine Duma-Riege der populären Stars, Sportler, Filmleute und Playboy-Sternchen diesmal erweitert wird, um die unpopuläre Duma populärer zu machen. Manche Kandidaten der Regierungspartei Einiges Russland, die aus den Reihen der nationalpatriotischen Dachorganisation Volksfront rekrutiert werden, sollen außerdem mehr Bürgernähe in die Volkskammer bringen. ↑

2. Was macht die Duma eigentlich? Entscheidet Putin nicht eh alles selbst?

So einfach ist das nicht. Zwar ist das Regierungssystem Russlands (semi)präsidentiell – der Präsident hat hier also das verfassungsmäßige Recht, an der Duma mit Hilfe eines Ukas vorbei zu regieren. Allerdings tut er das aber weitaus seltener, als beispielsweise noch sein Vorgänger Boris Jelzin.

Das sogenannte „System Putin“ zeichnet sich dennoch durch eine Art politische Deckungsgleichheit von Präsident, Parlament und anderen Staatsorganen aus. Bei schwach ausgeprägter Gewaltenteilung zählt nicht nur die Machtpartei Einiges Russland zum politischen Lager des Präsidenten. Auch der Großteil der parlamentarischen Opposition steht hinter ihm. Deshalb wird diese oft auch als Systemopposition bezeichnet.

Da dem Präsidenten also eine starke eigene Mehrheit in der Duma zur Verfügung steht, kann er sich meistens darauf verlassen, dass die dort getroffenen Entscheidungen seinem politischen Kurs entsprechen. ↑

3. Warum wird die Duma als „durchgedrehter Drucker“ bezeichnet?

Die Duma beschließt Gesetze – in den vergangenen Jahren sogar so viele Gesetze, dass es ihr den sarkastischen Beinamen des „durchgedrehten Druckers“ einbrachte. Ihren Rekord von 2007 bis 2011 mit durchschnittlich circa 395 Gesetzen pro Jahr konnte sie mit entsprechenden 363 Gesetzen in der Legislaturperiode 2011 bis 2016 allerdings nicht toppen. Zum Vergleich: Der Deutsche Bundestag verabschiedete zwischen 2009 und 2013 durchschnittlich circa 138 Gesetze pro Jahr.

Der „Drucker“ gilt auch deshalb als „durchgedreht“, weil er eine Menge repressiver Gesetze produziert.

Doch allein die schiere Menge ist ein wichtiges Indiz für rechtsstaatliche Defizite: Da Bürger sich ständig an die fortwährenden Neuerungen anpassen müssen, bewirkt die Gesetzesschwemme eine instabile Rechtslage.

Außerdem haben Bürger ob der Schnelligkeit kaum die Möglichkeit, den Gesetzgebungsprozess konsequent zu verfolgen und gegebenenfalls darauf einzuwirken. Wie auch in anderen (semi)autokratischen Systemen fallen Entscheidungen oft plötzlich und überraschend. Das schafft ein Klima der Unsicherheit und zementiert Machtstrukturen. ↑

DIE WAHL

1. Steht das Ergebnis der Wahl nicht sowieso schon fest?

Wahrscheinlich werden die meisten Wähler ihre Stimme für die Regierungspartei Einiges Russland abgeben. Und das hat zwei wichtige Gründe:

Da der Großteil der Medienlandschaft Russlands staatlich kontrolliert wird, werden die meisten Medien den Wahlkampf der Machtpartei Einiges Russland unterstützen und ihr zum Triumph verhelfen. Die Staats- und staatsnahen Medien, vor allem TV-Sender, bieten nur staatstreuen Akteuren Präsenz beziehungsweise Sendezeiten. Deshalb lernt die Mehrheit der Wähler schlicht keine anderen Wahlinhalte kennen.

Neben dieser medialen Ressource verfügt Einiges Russland auch über die sogenannte Administrative Ressource – einen Amtsbonus, der Möglichkeiten bietet, eigene Regeln durchzusetzen und somit auch den Wahlausgang zu beeinflussen. Diese Gründe sprechen dafür, dass die Machtpartei also mit höchster Wahrscheinlichkeit gewinnen wird. ↑

2. Aber warum geht dann überhaupt jemand wählen?

Die offizielle Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen liegt meist zwischen 55 und 65 Prozent. Damit liegt Russland im osteuropäischen Durchschnitt. Dass viele Menschen zur Wahl gehen, obwohl sie sicher sind, dass es keine Überraschungen geben wird, kann viele Gründe haben:

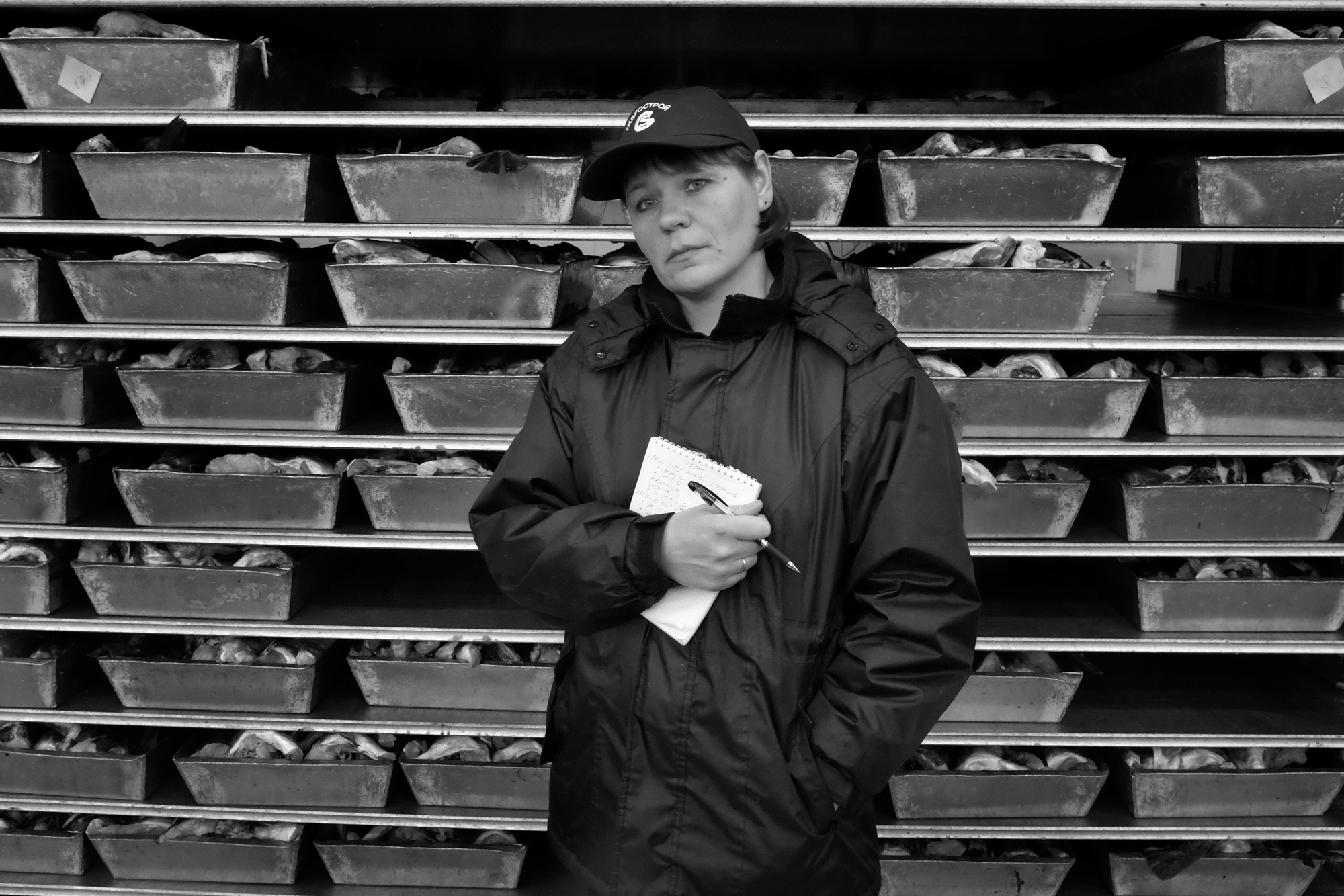

Die Partei Einiges Russland ist weniger beliebt als der Präsident, da sie aber als Machtpartei gilt, wählen die Unterstützer von Präsident und Regierung mehrheitlich Einiges Russland. Da außerdem zurzeit viel von äußeren Bedrohungen die Rede ist, kann eine solche Wahl einen demonstrativen Schulterschluss mit der nationalen Führung ausdrücken. Zusätzlich werden in staatlichen Einrichtungen wie Kasernen, Schulen oder Behörden und auch in manchen Unternehmen Wahlempfehlungen für die Regierungspartei ausgesprochen.

Wähler, die sich politischen Wandel wünschen, diskutieren dagegen häufig, ob es sich unter den gegebenen Umständen überhaupt lohnt, zur Wahl zu gehen. Dabei unterscheiden sich die Positionen: Die einen glauben, dass Beteiligung an den Wahlen die zunehmend undemokratischen Institutionen legitimiert, die anderen finden, dass man jede noch so kleine Gelegenheit nutzen sollte, die eigene Stimme einzubringen. ↑

3. Was haben Karusselle, Reigen und Kreuzfahrten mit den Wahlen zu tun?

Bei der Dumawahl 2011 gab es zahlreiche Hinweise auf organisierte Form von Wahlfälschungen: Karussell (oder Kreislauf) nennt sich eine Methode, die sehr häufig kritisiert wurde. Dabei wird dem Wähler ein Anreiz geboten, einen bereits ausgefüllten Stimmzettel in die Wahlurne zu stecken und den leeren dem Karussell-Organisator zu übergeben. Dieser füllt den leeren Zettel aus und übergibt ihn dem nächsten Wähler.

Kreuzfahrten (oder Bächlein bzw. Reigen) werden demgegenüber mit gefälschten Unterlagen durchgeführt. Diese entbinden den Wähler vom Wahlbezirk und ermöglichen ihm so eine mehrfache Stimmabgabe in verschiedenen Wahlbezirken. Die Kreuzfahrt-Organisatoren sorgen dafür, dass die Wähler (zumeist in Bussen) vom einen zum anderen Wahllokal gebracht werden. Das Entgelt für diese Wahlfälschungsmethoden, die gemeinhin unter dem Begriff Karussell subsumiert werden, erhalten die Wähler im Nachhinein. ↑

4. Wieso wird der ehemalige Vorsitzende der Wahlkommission Wladimir Tschurow auch „Zauberer“ genannt?

„Sie sind ja fast ein Zauberer“, lobte Dimitri Medwedew den Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission Wladimir Tschurow, nachdem dieser bemerkt hatte, dass seine Prognose zur Dumawahl 2011 näher am Endergebnis lag, als die Prognosen von zehn Meinungsforschungsinstituten. Der Spott über die Zauberkräfte Tschurows entlud sich in anschließenden Protesten, die eine Untersuchung der Wahlfälschungsvorwürfe forderten.

Tschurow wurde zu einem sarkastischen Abziehbild der Manipulationen, die Metapher des Zauberns wurde scheinbar aufs Engste mit der Zentralen Wahlkommission verknüpft – bis März 2016, als Tschurow überraschenderweise durch Ella Pamfilowa, ehemals Vorsitzende der Menschenrechtskommission, ersetzt wurde. ↑

5. Es gibt 2016 doch einige Neuerungen im Wahlmodus. Machen diese die Wahl nicht auch demokratischer?

Die Dumawahl 2016 läuft – wie schon zwischen 1993 und 2003 – wieder nach dem sogenannten Grabenwahlprinzip ab. Das ist eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahl. Dabei hat jeder Wahlberechtige zwei Stimmen: eine für einen Kandidaten im lokalen Wahlkreis und eine für eine Parteiliste. Die Wahlen von 2007 und 2011 dagegen waren nach reiner Verhältniswahl erfolgt, das heißt: die Duma wurde ausschließlich durch Parteilisten besetzt.

Eine weitere Änderung in diesem Jahr ist die Absenkung der Sperrklausel von sieben auf fünf Prozent. Obwohl dies den kleineren Parteien den Einzug ins Parlament erleichtern soll, wird damit gerechnet, dass sie dennoch an der Einzugshürde scheitern werden. Die Rückkehr des Grabenwahlsystems bietet zugleich einen Vorteil für die Machtpartei Einiges Russland: In den Wahlkreisen reicht die einfache Mehrheit aus, um den Sitz zu erringen, die Stimmen für die anderen Kandidaten gehen verloren.

Während diese Neuerungen also eher Vorteile für Einiges Russland bringen werden, spricht zurzeit viel dafür, dass die Wahl freier ablaufen wird als 2011. Präsident Wladimir Putin hat Stabilität und Vertrauen der Bürger zu Schlüsselfaktoren in der Entwicklung Russlands erklärt. Auch andere wichtige Hinweise deuten darauf hin, dass die politische Elite des Landes ein neuerliches Bolotnaja-Szenario der Jahre 2011/12 vermeiden will. Der zu erwartende Triumph von Einiges Russland wird diesmal wohl nicht von Wahlfälschungsvorwürfen überschattet.

Vor allem die Ernennung Ella Pamfilowas zur Leiterin der Zentralen Wahlkommission stellt eine Wahl ohne Fälschungen in Aussicht. Pamfilowa, die zuvor das Amt der Menschenrechtsbeauftragten bekleidete, hat sich mehrmals als eine scharfe Kritikerin der politischen Situation Russlands gezeigt. Oppositionelle Kräfte begrüßten die Quasi-Absetzung ihres Vorgängers Wladimir Tschurow. Sie äußerten aber zugleich die Skepsis, dass mit der Personalentscheidung nur eine demokratische Kulisse geschaffen werde, hinter der ein unfaires System aus Filtern und Barrieren bestehe, das echte politische Konkurrenz verhindere. ↑

6. Nach der letzten Wahl gab es 2011/12 heftige Proteste. Ist damit in diesem Jahr wieder zu rechnen?

Ein Wiederaufflammen der politischen Proteste von 2011/12 ist unwahrscheinlich. Denn zurzeit wird vieles dafür getan, um Wahlfälschungen wie 2011 zu vermeiden. Die meisten Wahlberechtigten begrüßen tatsächlich den aktuellen politischen Kurs, viele sehen dazu keine Alternative, einige sind im Zuge der autoritären Konsolidierung unpolitisch geworden und gehen gar nicht erst wählen.

Diejenigen, die sich aus demokratischen Erwägungen gegen den Kurs des „Systems Putin“ stellen, rufen zu Wahlboykotten auf. Doch die Aufsichtsbehörde Roskomnadsor unterbindet die Aufrufe teilweise, in dem sie die entsprechenden Internet-Ressourcen blockt.

Nicht zuletzt weil die Wahl auf einen Termin kurz nach den Sommerferien vorverlegt wurde, dürfte die Wahlbeteiligung niedrig bleiben – und damit die faktische Legitimität der Duma schmälern. ↑

7. Wenn es ihr angeblich doch nur darum geht, an der Macht zu bleiben, warum führt die Regierung dann Wahlen durch?

Formal ist Russland eine repräsentative Demokratie – und in einer solchen finden Wahlen statt. Zwar wurde die demokratische Substanz der Verfassung in den vergangenen 15 Jahren abgebaut, unter anderem durch Politisierung der Justiz, staatliche Kontrolle von Medien, Einschränkung der Beteiligungsmöglichkeiten und repressive Gesetze. Doch niemand in der Regierung hat ein Interesse daran, die Wahlen als solche abzuschaffen.

Sie dienen erstens zur formalrechtlichen Legitimierung der Wahlsieger.

Zweitens können dadurch frische Kandidaten der Regierungspartei ins Parlament geholt werden – und so weniger effektive oder unpopuläre Abgeordnete ersetzen.

Drittens sind die Wahlen und die damit verbundenen öffentlichen Auseinandersetzungen ein guter Stimmungstest: Regierungen benötigen Unterstützung in der Bevölkerung und müssen daher wissen, was im Volk so los ist. ↑

8. Warum gilt Einiges Russland als Machtpartei, obwohl Putin gar kein Mitglied ist?

Vordergründig geht es um eine machttragende Partei, also eine Partei, die in der Duma die meiste Macht hat. Einiges Russland ging aus den Parlamentswahlen 2003, 2007 und 2011 als jeweils stärkste Kraft hervor. Sie ist außerdem mit über zwei Millionen Mitgliedern die zahlenmäßig größte Partei Russlands.

Doch ist der Begriff mehrdeutig, und die synonyme Verfestigung von Einiges Russland und Machtpartei verweist darauf, dass diese politische Kraft auch machtnah ist. Da die politische Macht durch die Person des Präsidenten verkörpert wird, und Einiges Russland sich nur sehr selten als uneinig mit ihm zeigt, wird die Machtpartei oft als ein Zustimmungsinstrument des „Systems Putin“ gesehen, das dazu da sei, dem präsidentiellen Kurs weitere Legitimität zu verleihen. ↑

9. Gibt es denn eine richtige Opposition in Russland?

Der Begriff der Opposition funktioniert in Russland anders als in Westeuropa. Zwar gibt es auch in Russland die begriffliche Trennung zwischen Parteien, die gerade an der Regierung sind und solchen, die sich in der Opposition befinden. Legt man diesen formalen Maßstab an, dann sind alle Parteien außer Einiges Russland zurzeit Oppositionsparteien. Allerdings wird häufig noch eine weitere Differenzierung vorgenommen: die drei parlamentarischen Oppositionsparteien KPRF, LDPR und Gerechtes Russland gelten als Systemopposition; das heißt, dass diese Parteien ihren nachgeordneten Platz akzeptiert haben und zum „System Putin“ – dem einheitlichen politischen Lager des Präsidenten – gehören.

Viele kleinere, liberale, kommunistische und nationalistische Parteien dagegen bilden die Nicht-System-Opposition. Diese fordert Wladimir Putin und die Regierung offen heraus. Die Unterscheidung ist allerdings weniger trennscharf als der Begriff suggeriert. ↑

10. Was gehen uns im Westen die Wahlen in Russland an?

Wie spätestens die Ukraine-Krise gezeigt hat, ist die Stimmungslage innerhalb Russlands und sind die damit zusammenhängenden politischen Entscheidungen für Europa und die Welt von großer Bedeutung. Wer daran interessiert ist, dass sich die Spannungen zwischen Russland und dem Westen langfristig wieder abbauen, der kommt nicht umhin, sich mit den innerrussischen Entwicklungen zu beschäftigen – nicht zuletzt, um angemessen reagieren zu können: Das Erstaunen über Russlands harsches Vorgehen in der Ukraine-Krise zeigt auch, dass viele in Europa sich nur unzureichend mit Russland beschäftigt hatten. Deswegen sind die Wahlen, die Beziehungen zwischen den politischen Kräften und der Fortgang der politischen Diskussionen in Russland für westeuropäische Beobachter ebenso wichtig wie Entwicklungen in Frankreich oder den USA. ↑

Text: dekoder-Redaktion

Veröffentlicht am 18.08.2016