Die 19-jährige Maria studiert „Kriegsberichterstattung“ in einer russischen Großstadt. Im vergangenen Winter war sie im russisch besetzten Donbas und hat ihre Meinung über die sogenannte „Spezialoperation“ geändert.

Nun sieht Maria die Militarisierung und Indoktrinierung der Hochschulbildung kritisch. Aber sie will dennoch weiterstudieren.

Das Medium Ljudi Baikala hat ihren Monolog aufgezeichnet und Kontext zum Studiengang geliefert.

„Ich war bereit, mich in den Kugelhagel zu stellen“

Aufgewachsen bin ich in einer Kleinstadt in Südrussland. Schon mit 12 Jahren wollte ich Journalistin werden. Ein paar Jahre später dann Kriegsreporterin. Das war noch vor Beginn der Militäroperation.

Warum ausgerechnet Kriegsreporterin? Ich glaube, mir fehlte irgendwie die Grenzerfahrung im Leben, das Risiko.

Dann begann die SWO, die militärische Spezialoperation. Zuerst war ich schockiert, ich verstand nicht, wie das möglich war. Dann begann man uns in der Schule einzubläuen, dass alle böse sind und nur die Russen gut. Ich verinnerlichte das.

Im September 2022 wurde mein Stiefvater eingezogen. Ich war gerade in der 11. Klasse.

Ich dachte, das ist ein Zeichen, und wollte umso mehr in den Kriegsjournalismus. Ich träumte davon, in den Donbas zu fahren. Ich war bereit, mich dem Kugelhagel zu stellen. Aber sterben wollte ich natürlich nicht.

Ich suchte nach einer Möglichkeit, mich kostenlos an einer Uni für Journalismus einzuschreiben.

Wo in Russland Kriegsreporter:innen ausgebildet werden

Offiziell kann man sich an nur zwei russischen Hochschulen zum Kriegsreporter ausbilden lassen: an der Militärakademie des Verteidigungsministeriums in Moskau und der staatlichen Universität in Woronesh.

Nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine wurden an vielen zivilen Hochschulen Kurse und Fächer eingerichtet, die mit Kriegsjournalismus zu tun haben. So hat z. B. die Staatliche Universität in Moskau 2022 den Kurs Journalismus in Extremsituationen um Themen aus dem Bereich Kriegsberichterstattung erweitert: Methoden des Journalismus unter den Bedingungen eines bewaffneten Konflikts, rechtliche und ethische Verhaltensnormen für Kriegsberichterstatter:innen, Grundsätze für sicheres Verhalten von Journalist:innen.

2023 richtete die private Hochschule Sinergija (dt. Synergie) einen Online-Kurs ein zur Vorbereitung von Reporter:innen für die Arbeit in Brennpunkten und Krisengebieten. 2024 startete die Föderale Universität im Ural das Projekt Militärkorrespondenten an der journalistischen Fakultät. 2025 wurde an der Geisteswissenschaftlichen Universität der Gewerkschaften in Sankt Petersburg UrFU das Programm Konfliktjournalismus ins Leben gerufen, dessen Absolvent:innen in Krisengebieten arbeiten sollen. Die Kurse für Kriegsberichterstatter:innen finden auf dem Campus der Staatlichen Universität Toljatti statt.

Auch in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine werden Militärkorrespondent:innen ausgebildet. Die Staatliche Universität Donezk (auf dem Gebiet der selbsternannten Volksrepublik) führt in Zusammenarbeit mit der Moskauer Staatlichen Universität ein Sonderprojekt unter dem Titel Beruf: Militärkorrespondent durch.

2025 ist auf der annektierten Krym die Eröffnung eines Kriegsreporter-Kurses an der Föderalen Wernadski-Universität geplant.

Darüber hinaus gibt es kurzfristige Projekte, die nicht an Hochschulen durchgeführt werden. Ein Beispiel dafür ist die Boris-Maksudow-Schule für junge Militärkorrespondent:innen, ein Projekt der Partei LDPR. An der Schule für Militärkorrespondent:innen (ShWK) unterrichten Journalisten der Komsomolskaja Prawda, TASS und Russia Today. Die Absolvent:innen werden in die selbsternannten Volksrepubliken gebracht, wo sie Interviews mit Einheimischen und russischen Soldaten führen.

Der Journalistenverband der Russischen Föderation führt seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten zweiwöchige Kurse mit dem Titel Bastion durch. Die Teilnehmer werden „Prüfungen“ unterzogen – zum Beispiel, indem sie „gefangengenommen“ und dann mit auf dem Rücken gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf zum Verhör geführt werden.

Auch die Söldnergruppe Wagner organisierte mehrfach Kurse für Militärkorrespondenten.

Es gibt sogar eine Schule für „junge Militärkorrespondenten“ für Minderjährige: In Moskau wird sie für Kadetten und Suworow -Schüler mit Mitteln aus dem Stipendium Im Herzen jung durchgeführt.

„Meine Drohne hat sich in den Haaren meiner Kommilitonin verfangen“

Im September 2023 fing ich an zu studieren. In meiner Gruppe waren wir zu neunt – acht Mädchen und nur ein Junge. Viele Dozenten stören sich daran, dass wir so viele Mädels sind.

Außer mir und einer anderen aus der LNR hatte ursprünglich niemand vor, Kriegsreporterin zu werden. Sie sind alle hier gelandet, weil es kostenlos war.

Das Mädchen aus der LNR, das auch Kriegsreporterin werden will, hat schon etwas Kriegserfahrung. Als sie klein war, wurde ihre Stadt beschossen, und sie saß im Keller.

Das erste Studienjahr gefiel mir nicht so. Es gab Geschichte, Philosophie, Kulturwissenschaften. Im zweiten Jahr wurde es interessanter, der Dekan brachte viele neue Leute her. Ein Bekannter von ihm, der einen populären Telegram-Kanal moderiert, unterrichtete z. B. das Fach Informationskriege. Er brachte uns bei, Informationen zu analysieren und Fakes zu erkennen. Dieser Lehrer erzählte uns nichts von Butscha oder Mariupol. Aber er sagte, dass die Ukrainer dank der Finanzierung durch verschiedene Länder im Informationskrieg erfolgreicher wären als die Russen.

Zum Interessanten gehört das taktische Spezialtraining, das wir von Anfang an durchlaufen. Einmal die Woche üben wir, wie man aus Pistolen und Gewehren schießt. Das Training findet in einem speziell ausgestatteten Keller statt, die ganze Ausrüstung ist extrem teuer. Wir bekommen eine normale AK-47, aber sie schießt mit einem Laser.

Drohnen interessieren mich weniger. Wir müssen sie nicht nur fliegen, sondern auch einen Hindernisparcours absolvieren. Das fällt mir schwer, die Drohne stößt ständig irgendwo an, ich werde nervös und muss von vorne anfangen. Bei mir dauert jede Abnahme fünf bis sechs Stunden.

Wir lassen die Drohnen in einer großen Sporthalle fliegen. Einmal hat sich meine im Haar einer Kommilitonin verfangen. Ein paar Haare fingen sogar Feuer. Ich weiß nicht, wie schlimm es wehgetan hat, aber sie schrie nicht, sondern hat sich eher erschreckt. Und ich sowieso.

Außerdem werden wir im Nahkampf ausgebildet. Wir lernen zum Beispiel Würge- oder Schmerzgriffe. Die üben wir aneinander.

Dann finden an der Uni jedes Jahr militärpatriotische Trainingslager statt. Dort schießen wir schon mit scharfer Munition. Und natürlich verbringen wir schöne Abende miteinander, singen Lieder zur Gitarre.

„Ich wäre keine gute Mutter“

Unsere Hochschule zeichnet sich durch traditionelle Werte, Patriotismus und Orthodoxie aus. Die Studierenden sind verpflichtet, in Felduniform zu erscheinen – zum Gottesdienst, zu bestimmten Veranstaltungen, wenn hochrangige Gäste zu uns kommen, zum Beispiel aus der Regionalverwaltung.

Ich habe Tattoos an Armen und Beinen. Manchmal irritiert das die Lehrer. Unser Rektor hat mich mehrfach ermahnt, aber irgendwann hat er sich damit abgefunden und mich einfach nur gebeten, auf Gruppenfotos den Arm mit dem größten Tattoo hinter mir zu verstecken.

Als wir ganz neu an der Schule waren, mussten wir am orthodoxen Gottesdienst teilnehmen. Der Rektor (er ist selbst gläubig) sagte: „Ihr zahlt hier nichts, jetzt müsst ihr eine Gegenleistung bringen. Wir brauchen ein hübsches Bild.“

Später gingen wir dann freiwillig in die Kirche.

Zum Glauben kam ich in einer Umbruchphase. Ich hatte mich von meinem Freund getrennt, dann blieben meine Tage aus, und ich machte einen Schwangerschaftstest. Er zeigte zwei Streifen. Ich war so gestresst, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Dann stellte sich heraus, dass ich doch nicht schwanger war. Zur gleichen Zeit geriet ich in schlechte Gesellschaft und probierte verbotene Substanzen aus. Ich begann wieder darüber nachzugrübeln, was mit meinem Leben nicht stimmte. Ich ging zur Beichte bei unserem Universitätspriester. Das hat mir wirklich geholfen. Da wusste ich, dass ich regelmäßig in die Kirche gehen wollte.

Nach dem Donbas steckte ich wieder in einer Krise. Mir wurde klar, dass ich echt kein braves Mädchen bin, und nie eine gute Mutter wäre. Ich werde nie in Kopftuch und Kleidchen rumlaufen. Ich will nicht mit den „richtigen“ Leuten abhängen, die nicht fluchen, nicht rauchen und nicht trinken. Das bin ich überhaupt nicht. Ich wurde wieder die Alte, aber der Glaube blieb trotzdem. Ich glaube an Gott, aber verliere mich dabei nicht.

Unsere Lehrer sind alles Leute mit traditionellen Werten. Sie reden oft von Ehe, von Kindern.

In Philosophie war das witzig. Ich bin überhaupt nicht zum Unterricht gegangen. Ich komme zur Prüfung, völlig unvorbereitet, kenne die Prüfungsfragen kaum. Ich setze mich hin, da bemerkt [der Prüfer – dek] den Ring an meinem Finger. „Haben Sie etwa geheiratet?“, wollte er wissen. Ich log und sagte: „Ja.“ Am Ende gab er mir eine Vier [was etwa einer Zwei entspricht – Anm. dek].

„Mich hat irritiert, dass die orthodoxe Kirche den Krieg rechtfertigt“

Ich habe eigentlich keine Illusionen, was die Kirche angeht. Vor meinem Einsatz im Donbas absolvierte ich ein Praktikum bei einer orthodoxen Fernsehsendung. Wir besuchten Klöster in der Nähe von Moskau. Da habe ich gesehen, wie Priester sein können, ich hörte viele Geschichten. Wie sie ihre Ehefrauen betrügen, saufen, Schmiergelder einstecken.

Nach dem Beginn der Spezialoperation hat es mich doll irritiert, dass die orthodoxe Kirche den Krieg rechtfertigt. Ich vertraute mich unserem Universitätspriester an, bei dem ich die Beichte abgelegt hatte. Ich sagte zu ihm, dass es in meinem Kopf nicht zusammengeht – Religion darf doch nicht sagen, dass das [der Krieg – Anm. LB] gut ist. Er erzählte dann von einem Geistlichen, den er kennt und der sich geweigert hätte, für die Soldaten zu beten. Dafür wurde ihm das Priesteramt entzogen. Damit wollte er wohl sagen, dass sie Anweisungen von oben erhalten, was sie zu tun und zu sagen haben.

„Jetzt werde ich sehen, wie die Menschen leben“

Als ich an der Uni zugelassen wurde, stellte ich bei allen Treffen mit dem Rektor immer dieselbe Frage: Wann fahren wir in die neuen Gebiete [die okkupierten Gebiete der Ukraine – Anm. dek]? Es muss ja nicht unbedingt die Front sein … Dann sah ich zufällig in einem verbotenen sozialen Netzwerk eine Anzeige von einer orthodoxen Wohltätigkeitsorganisation, die Freiwillige für eine Reise in die neuen Gebiete suchte. Ich füllte das Formular aus und wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Sie fragten mich u. a. nach meinem Glauben. Aber damals ging ich bereits regelmäßig in die Kirche. Ich wurde genommen, freute mich und fuhr im selben Winter in den Donbas – jetzt werde ich sehen, wie die Menschen dort leben.

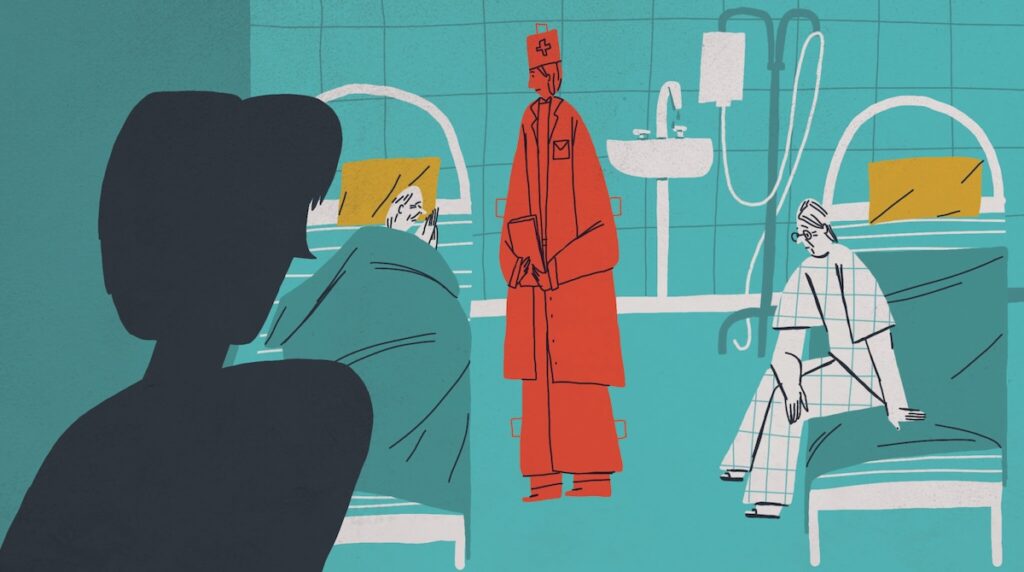

Sie teilten mich in ein Hospital ein, das nennt sich „Krankenhausdienst“. Die ersten zehn Tage arbeitete ich in der Neurochirurgie. Schon nach ein paar Tagen zeigte man mir, wie man intravenöse Injektionen verabreicht. Es gab nicht genug Personal, also wurden wir für alle Fälle geschult. Es war hart, viele Freiwillige gaben diese Arbeit schnell auf, wurden ohnmächtig und fuhren vorzeitig nach Hause. Ich war die Jüngste, aber irgendwie habe ich alles überstanden.

In dieser ganzen Zeit hatte ich nur einen Urlaubstag, direkt vor der Abreise. Ich machte einen Spaziergang durch die Stadt. Die Straßen waren praktisch leer, die Geschäfte und Cafés auch. Dafür waren die orthodoxen Kirchen bis zum Anschlag gefüllt. Das war ziemlich krass. Ich erinnere mich noch an diese schöne, moderne Kathedrale – und direkt gegenüber ein völlig zerstörtes Hochhaus. Überhaupt war die Stadt in einem desaströsen Zustand.

Nach den ersten zehn Tagen fragte ich den Reiseleiter, ob ich noch zehn Tage länger bleiben könnte. Da kam ich auf die Station für Brandopfer. Dort habe ich viele Gespräche geführt – sowohl mit Soldaten als auch mit Zivilisten.

Ukrainische Soldaten wurden keine in unser Krankenhaus gebracht. Obwohl man uns gewarnt hatte, dass das passieren könnte. Ich war moralisch nicht so richtig darauf vorbereitet. Es war mir irgendwie unangenehm, naja, den Feind zu sehen. Obwohl ich mich trotzdem bemüht hätte, neutral zu bleiben, das ist als Journalistin wichtig.