-

Großmacht im Abseits

Steinmeier-Formel, Syrien und freundliche Gesten von Macron: Der Kreml feiert ein außenpolitisches Comeback. Politikwissenschaftlerin Lilija Schewzowa bleibt skeptisch. Tatsächlich habe keiner mehr Lust, sich mit Russland auseinanderzusetzen. Und das habe…

-

„Je weiter weg von Russland, desto besser“

Regisseur Oleg Senzow war fünf Jahre in russischer Haft. Im September kam er frei durch einen Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland. In einem der wenigen Interviews bisher spricht der…

-

Hier ist er – der russische dekoder!

Vor 30 Jahren hat der Mauerfall am 9. November die Menschen überrascht – das Jubiläum in diesem Jahr ist überraschungsfrei – sollen Performances und Spektakel eine bange Leere füllen? Eine Leere,…

-

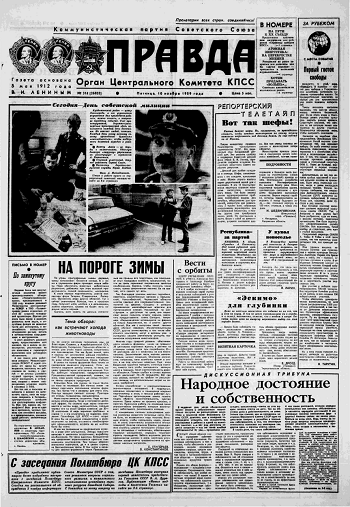

Historische Presseschau: Mauerfall 1989

„Die Mauer muss weg!“ – vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer, rückblickend war es der Anfang vom Ende der deutschen Teilung. dekoder bringt eine historische deutsch-deutsch-sowjetische Presseschau zum 9. November…

-

Zweckentfremdet

In Russlands hohem Norden gibt es sehr viele Garagen. Wegen der Kälte. Autos stehen allerdings nur noch selten darin. Dafür Musikstudios, Wohnzimmer mit Kamin oder Taubenhäuser. Ein Fotoprojekt von Oksana…

-

Bullshitting Russia

Wie ein britischer Korrespondent vor allem Themen aus russischen Boulevardmedien aufgreift, diese Geschichten dann aus britischen Medien wieder in russische Medien zurückwandern („westliche Medien berichten …“) und eine Studie, die…

-

Wer hat Angst vor Greta Thunberg?

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat für einen seltenen Konsens in der russischen Gesellschaft gesorgt: Sie hat fast jeden gegen sich aufgebracht, schreibt der Politologe und Historiker Sergej Medwedew auf Republic, und…

-

Der Wortwichser am Abend

Rocklegende Boris Grebenschtschikow tourt Ende Oktober durch Deutschland. Erst vor Kurzem sorgte sein Song über Propagandamacher im Fernsehen für Wirbel in der russischen TV-Welt: Wen hat er wohl gemeint? Eine Kurz-Chronik…

-

Bystro #9: Great Game um Syrien?

Bei ihrem Rückzug aus Syrien hinterlassen die USA ein Machtvakuum, in das Russland, Türkei und Iran stoßen. Was passiert nun mit den Kurdengebieten in Nordsyrien? Wird Syrien zum Spielball der…

-

Der Kosake hat den Größten

„Zuerst schuf Gott den Mann. Damit dem Mann nicht langweilig werde, machte Gott aus dessen Rippe die Frau. Dann fingen sie doch an, sich zu langweilen – und erfanden Sextoys.“…

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung