-

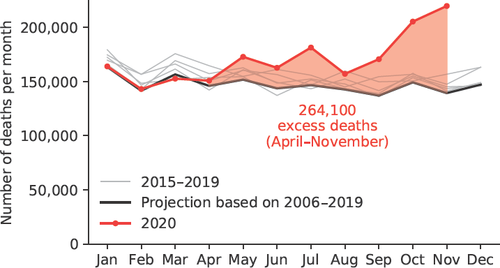

Corona-Politik: Eine einzige Misere

Ungeachtet aller Anerkennung, die dem russischen Impfstoff Sputnik V derzeit zuteil wird: Die russische Corona-Politik ist geprägt von Intransparenz, inkonsequenten Maßnahmen und dem In-Kauf-Nehmen vieler Todesopfer – eine Abrechnung von…

-

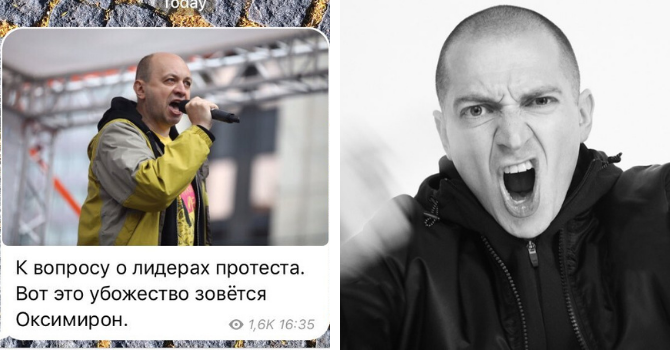

Schluss mit lustig

Wegen eines Retweets muss Mediazona-Chefredakteur Sergej Smirnow für 25 Tage in Haft. Iwan Dawydow kommentiert Tweet und Urteil.

-

„Absolut böse und absolute Gesetzlosigkeit“

Zwei Jahre und acht Monate Haft für Alexej Nawalny. Was Geschäftsleute, Politikwissenschaftler, Schauspieler und Fußballer zum gestrigen Urteil sagen – Meduza hat Stimmen gesammelt.

-

„Einen einsperren, um Millionen einzuschüchtern“

Im Februar 2021 wurde Alexej Nawalny zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das war sein Schlusswort vor Gericht.

-

Protestflagge: Verbot als Heiligsprechung

Die weiß-rot-weiße Flagge, Symbol des Protests in Belarus, soll gesetzlich verboten werden. Artyom Shraibman kommentiert.

-

„Das war vorhersehbar und dumm“

Angesichts der massiven Polizeigewalt gegen Demonstrierende erklärt der ehemalige Putin-Berater Gleb Pawlowski im Interview, warum diese Strategie wahrscheinlich nicht aufgeht – und derzeit vielmehr das Team um Nawalny die Situation…

-

Bystro #20: Russlandweite Proteste – wie nervös macht Nawalny den Kreml?

Was treibt die Menschen auf die Straße? Weshalb die hohe Polizeigewalt? Und wie nervös ist der Kreml? Ein Bystro in fünf Fragen und Antworten von Jan Matti Dollbaum.

-

„Verlass nicht dein Zimmer, sei nicht so unbesonnen“

Das Gedicht Verlass nicht dein Zimmer (Ne wychodi is komnaty, 1970) ist wohl eines der bekanntesten Gedichte von Joseph Brodsky. Es ist beliebt, wird viel zitiert und einzelne Zeilen funktionieren in…

-

„Belarus wird zum kranken Mann Europas“

Die politische Krise wird sich deutlich verschärfen – erklärt der Politologe Waleri Karbalewitsch in einer tiefgreifenden Analyse der Proteste in Belarus.

-

Brodskys Venedig

Für einen Sowjetbürger war Venedig so unerreichbar wie der Mond. Doch Joseph Brodsky zeigte einst auf eine Postkarte und beschloss: „Das werde ich einmal sehen.“ Nach seiner Emigration reiste er zwanzig…

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung